Цех историков

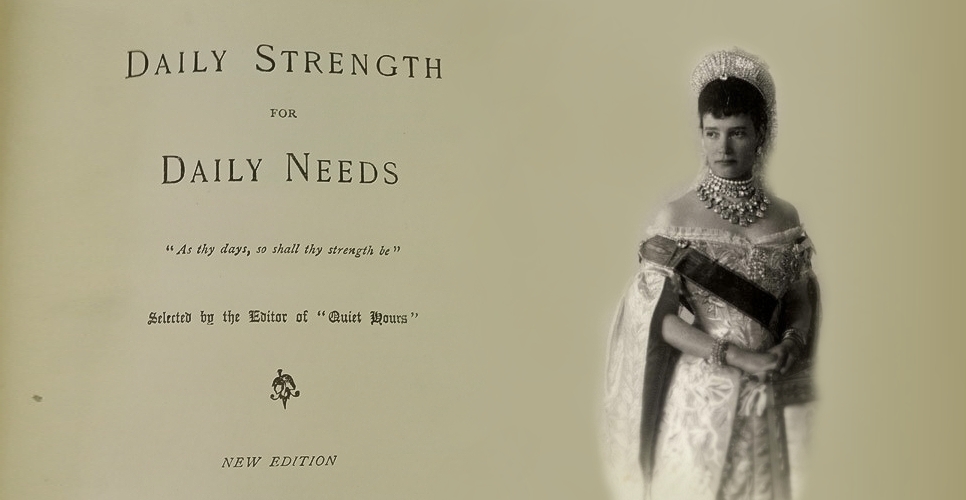

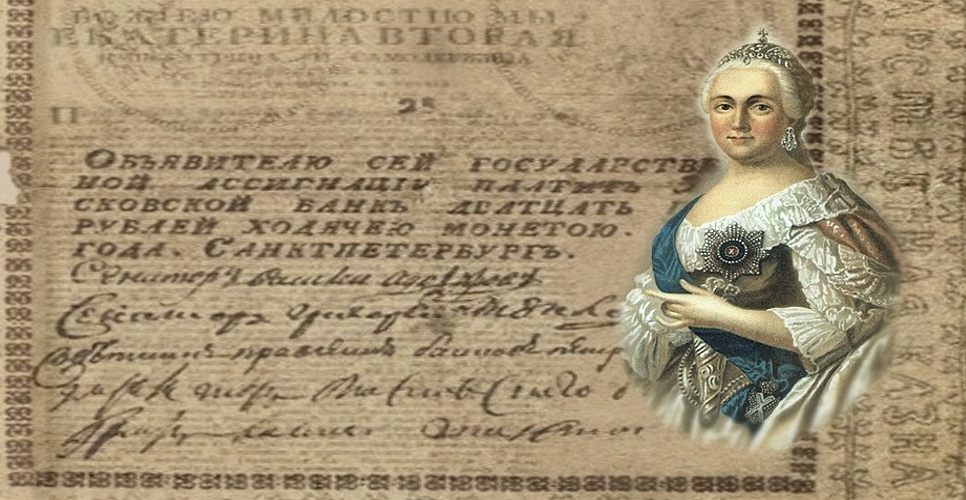

В реставрационных мастерских Российской государственной библиотеки (РГБ) отреставрировали «Книгу для ежедневного чтения», подаренную императрице Марии Федоровне матерью, королевой Дании Луизой.

Рубеж XIX–XX столетий удивительно «уплотнил» и время, и пространство мировой истории. Начало процессов глобализации привело к тому, что Восток и Запад стали ближе друг к другу.

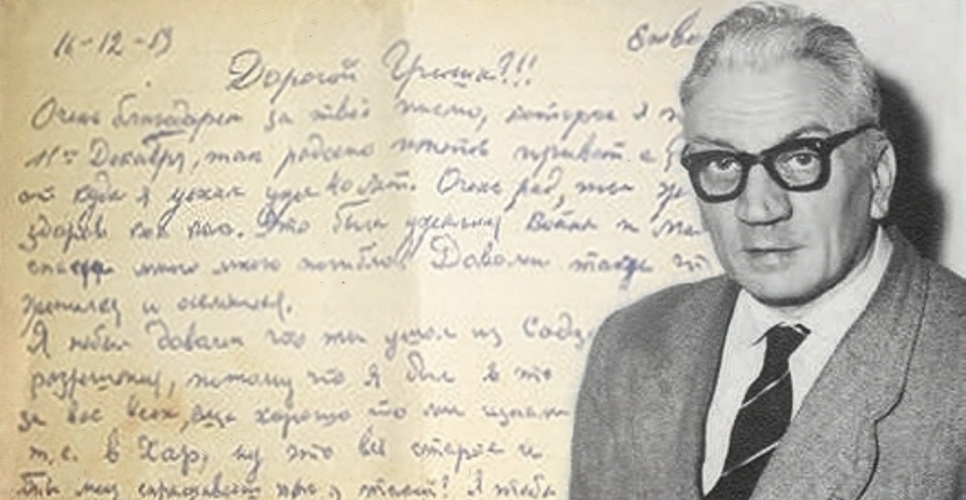

Среди материалов Русского зарубежного исторического архива в Праге, поступивших в Советский Союз как дар Чехословацкого правительства, имеется значительное количество документов, касающихся Павла Николаевича Милюкова.

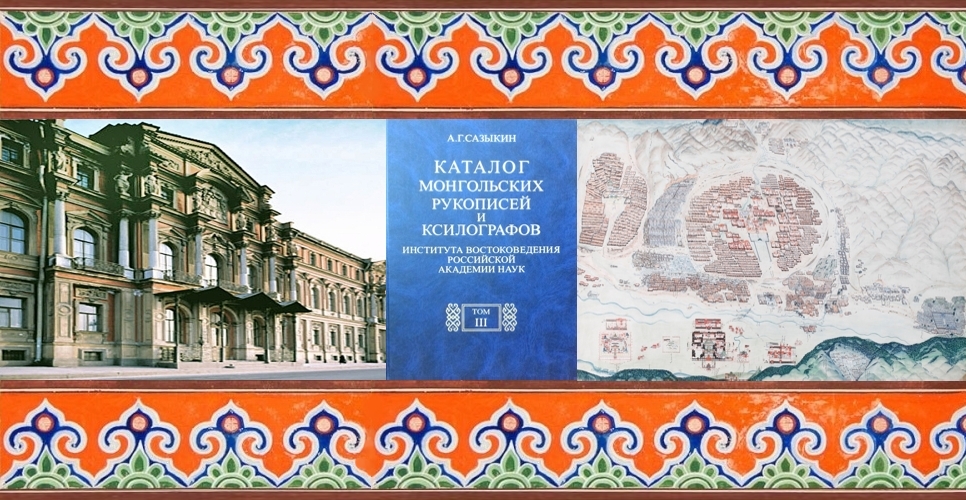

В российском востоковедении с момента его формирования как академической науки монголоведение является одной из сильнейших и старейших дисциплин, со своими глубокими историческими традициями.

События 1920–1921 годов, отметившие начало нового этапа в российско-монгольских отношениях, не раз становились объектом исследовательского интереса, однако одно из важнейших действующих лиц того времени до недавних пор выпадало из поля зрения историков.

Укрепление Русского государства и его территориальное расширение на восток только в XVII веке позволили развивать на постоянной основе и в разных формах контакты с миром монголоязычных народов — Джунгарским ханством, «Государством Алтын-ханов» в Западной Монголии и Халхой в Северной и Восточной Монголии.

«Советская Прибалтика» ― не просто лексический конструкт или устоявшийся идеологический штамп, тем более ― не топоним. Это специфический геополитический, исторический и культурный феномен. Он демонстрировал определённые отклонения от «классической» (сталинской) конфигурации «советского проекта».

Мустафа Кемаль Ататюрк (справа) с Маршалом Советского Союза Климентом Ворошиловым (в центре). Анкара, 1933 год

Начало 1920-х годов — время столетних юбилеев многих ключевых событий мировой истории. В 2021 году мы отмечаем столетие Московского договора о дружбе и братстве между Советской Россией и Турцией.

Известно, что 23-летний корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов обвинялся чуть ли не в попытке подрыва монархии.

Участие русских эмигрантов и советских граждан в бельгийском движении Сопротивления остаётся вопросом, слабо затронутым как в отечественной, так и в зарубежной исторической литературе.

Как вспоминал граф С.Д. Шереметев, Императорское Русское историческое общество с момента своего возникновения особое внимание уделяло изучению XVIII века.

На фото: Владимир Аронович Хавкин

В течение столетий едва ли не самыми смертоносными недугами на планете считались холера и чума. В наше время эти грозные болезни продолжают своё шествие по странам земного шара, но из всего числа инфицированных теперь умирает лишь малая часть.

Скульптурная композиция «Трагедия народов» — памятник узникам фашистских концлагерей. Скульптор З.К. Церетели

В последнее десятилетие официальные учреждения и общественность всё больше внимания уделяют вопросам исторической памяти, что неудивительно: это не просто общий тренд для всех стран европейского и — шире — западного мира1По словам А. Ассман, на фоне сжатия образа будущего происходит расширение «настоящего», а потому и растут численно попытки апеллировать к прошлому (Ассман А. Распалась связь времен? М., 2016)..

История создания Русского исторического общества неразрывно связана с именем блистательного учёного А.Ф. Бычкова (1818–1899). Он прошёл удивительный жизненный путь и внёс неоценимый вклад в русскую историческую науку.

-

Книги

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.

- Ворошиловградская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

- 100 музейных историй. Предметы. Люди. Сибирь

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

В Туле прошёл слёт «Современный вектор движения: путь к эффективному сотрудничеству»

13 января 2026 года на базе Городского концертного зала в Туле прошёл региональный слёт «Современный вектор движения: путь к эффективному сотрудничеству», организованный региональной командой Всероссийского проекта «Навигаторы детства» совместно с Министерством образования Тульской области при поддержке Министерства просвещения и Росдетцента.

Новости проектов

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства

- Мария Пономарёва: «Иностранные студенты должны понимать путь России, нашу историческую миссию»

- Интервью профессора Джеффри Сакса: «Я предвидел эпоху мира и окончание холодной войны»