100-летие Гражданской войны в России 1917-1922 гг.

О «той единственной, гражданской…». 100 лет осмысления

«Гражданская война и для победителей и для побежденных одинаково гибельна» – это высказывание древнегреческого философа Демокрита, относящееся к рубежу V – IV веков до н.э., история подтверждала не раз.

Через 500 лет один из лучших древнеримских историков – Тацит уточнил причины гибельности вооружённого гражданского противостояния: «Победитель все равно будет хуже побежденного. Погибнут оба – один оттого, что проиграл войну, другой – оттого, что ее выиграл». Пройдёт полтора с лишним тысячелетия, и французский классик Виктор Гюго, наблюдая опасное расширение пространства гражданских конфликтов на фоне роста международных, прозорливо отметит: «Всякая война между европейцами есть гражданская война».

Пройдёт ещё несколько десятилетий, и затеянная европейцами война станет мировой, переродившись в ряде стран в гражданские войны. Революция в России со скоростью «локомотива истории» переведёт грохочущий «поезд» империалистической бойни на рельсы братоубийственной войны, предоставив поколениям историков поиск причин, смыслов и значений случившейся трагедии.

Столетие, отделяющее нас от эпохи 1917–1922 годов, позволяет сделать ряд наблюдений. Историописание Гражданской войны в России всегда было показателем состояния отечественной исторической науки – её документальной оснащённости, степени идеологизации, готовности/неготовности к диалогу с оппонентами, уровня методологической зрелости и мировоззренческого плюрализма.

В конечном счёте, в смысловом подтексте большинства современных исторических исследований на новом познавательном уровне идёт поиск ответа на сущностный вопрос: почему всё-таки «красный» проект оказался тогда успешнее «белого» и не сыграли ли здесь свою роль – наряду с экономическими, социальными, военными и внешнеполитическими причинами – также и культурные факторы? Возможно, победа большевиков была обусловлена в значительной степени тем, что они смогли более чётко выявить прикладную роль культуры, используя «технологический» подход к ней, а «белые» стояли на «органических» позициях, надеясь, что традиционные ценности как-нибудь сами победят?

Трансдисциплинарность методик «новой культурной истории» и культурной антропологии, обновление научно-исторических подходов на прочной источниковой основе всё отчётливей определяют «лицо» современной российской историографии, позволяя избавиться от остатков идеологической индоктринации. Как это выглядит на практике? Предоставим слово исследователям, в работах которых фиксируются новые сюжетные, смысловые и методологические ориентиры в изучении Гражданской войны.

Татьяна Филиппова,

шеф-редактор Вестника «Воронцово поле»

Новости проекта:

Фигура Александра Васильевича Колчака (1874–1920) — российского учёного, теоретика морского дела, флотоводца и политика — до сих пор вызывает интерес и дискуссии в обществе.

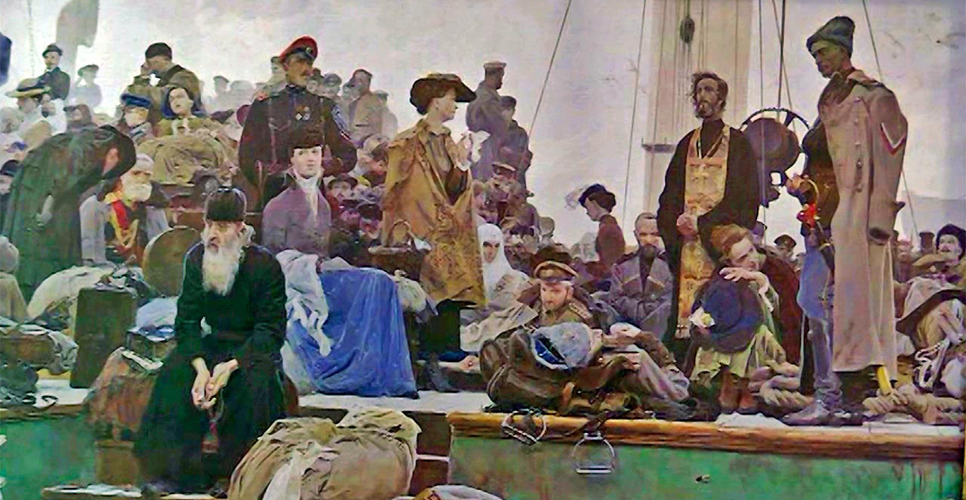

30 июня 2022 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась выставка народного художника России, академика Российской академии художеств Дмитрия Белюкина «“Белая Россия. Исход”. История одной картины».

Историки и музейщики из разных регионов от Москвы до Магадана встретились в Хабаровске.

09 февраля 2022 года в музее «Пресня» открылась выставка «Чапаев эпичный», приуроченная к столетию окончания Гражданской войны (1918–1922). Со временем эта война обросла мифами и легендами, связанными в том числе с биографиями её участников.

Генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов (в центре) среди чинов Корниловского ударного полка. Первый слева от него — штабс-капитан В.М. Заремба; второй слева — командир полка, полковник М.О. Неженцев. Ростов-на-Дону. Январь 1918 года

Воспоминания о Первом Кубанском «Ледяном» походе Добровольческой армии уже давно составляют целый раздел нарративных источников по истории Гражданской войны.

События 1920–1921 годов, отметившие начало нового этапа в российско-монгольских отношениях, не раз становились объектом исследовательского интереса, однако одно из важнейших действующих лиц того времени до недавних пор выпадало из поля зрения историков.

Этой теме была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция, прошедшая на площадке Благовещенского государственного педагогического университета 13 мая.

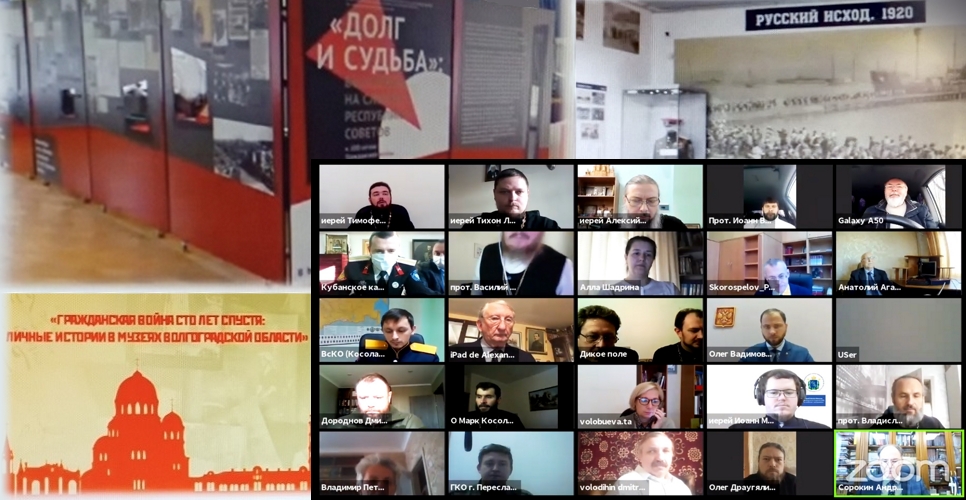

8 декабря 2020 г. в формате видеосвязи состоялась научная конференция «Клир и мир.

«Человек, общество и власть в годы «Русской смуты» 1917–20-х годов. Память, осмысление, примирение» – научная конференция под таким названием собрала в онлайн и офлайн режиме историков, государственных деятелей, литературоведов, философов, политологов.

Гражданская война останется неоконченной, пока допускаются упрощённые трактовки её событий. Такое мнение высказал председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, ставший гостем программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура».

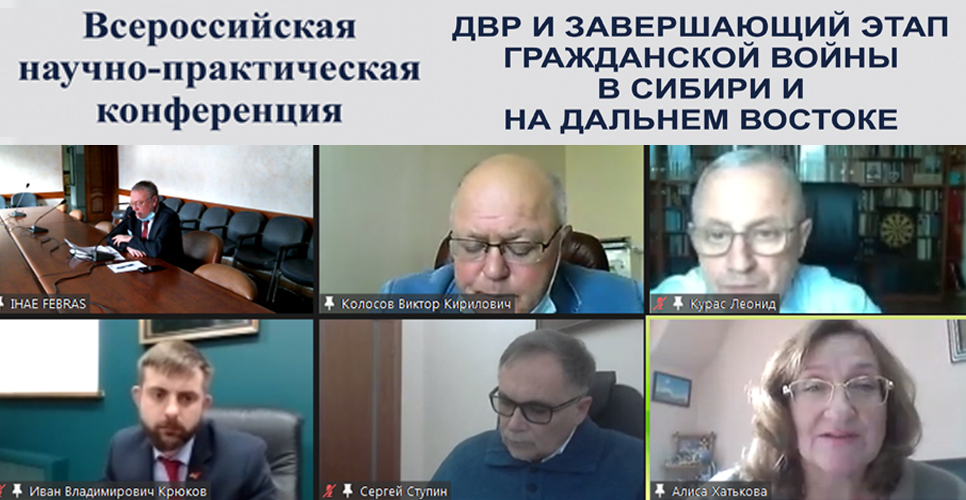

3 ноября в онлайн-формате состоялось пленарное заседание Всероссийской научной конференции «ДВР и завершающий этап Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке». В работе конференции приняли участие более 70 человек.

Фото с сайта: https://www.pomorie.ru

В Архангельске прошла Всероссийская научная конференция «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории».

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства