Новости и события Российского исторического общества

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) Людмилу Николаеву.

Полностью оцифрованы и подготовлены к вводу в научный оборот документы и фотографии из личного архива Даниила Гранина, которые писатель и представители его семьи передавали в ЦГАЛИ СПб в разные годы.

«Сам Гранин передавал документы с 1972 года по 2011-й, затем в 2017–2018 годах передавала его дочь, Марина Данииловна. В настоящий момент это 2276 дел. Там есть сведения и о его родных – это документы с 1890 до 2018 год. Но поступления в фонд ещё идут»,

– сообщила Людмила Николаева.

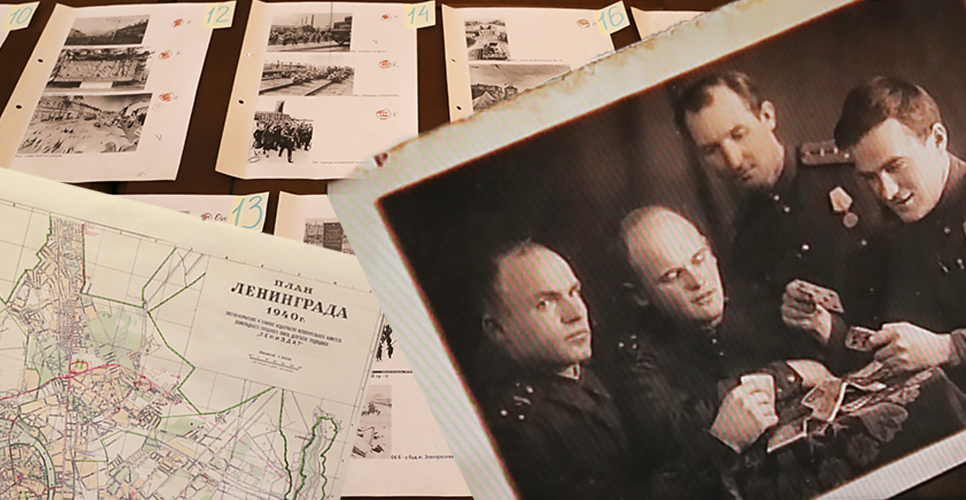

В архиве хранятся рукописи Даниила Александровича, его письма, в том числе иностранным адресатам, книги с дарственными надписями, документы к биографии – удостоверения, заявления, автобиография и документы о нём, сообщила директор ЦГАЛИ. В фонде имеются также изобразительные материалы, фотографии.

Архивный фонд писателя составил 2276 дел, включая 237 дел, посвящённых истории создания «Блокадной книги».

«237 дел посвящены созданию «Блокадной книги» – это рукописи, подготовительные материалы, фотографии, дневники, воспоминания и так далее. Также записи бесед с блокадниками – 123 карточки о тех, кто приходил к Даниилу Александровичу и Алесю Михайловичу Адамовичу на собеседование в период написания книги. 51 дело содержат дневники и воспоминания, стенограммы бесед с блокадниками – 112 дел»,

– рассказала директор ЦГАЛИ СПб.

Среди документов о блокаде есть также фотографии Ленинграда и сценарий неосуществленного фильма с рабочим названием «Остался дневник» («Ленинградский мальчик»). В архив также переданы документы по созданию других произведений Гранина – романов «Искатели», «Иду на грозу» и съёмок фильмов по этим книгам.

Напомним, в 2019 году в Доме Российского исторического общества прошёл творческий вечер известной советской и российской журналистки Бэллы Алексеевны Курковой, который она посвятила памяти Даниила Александровича. В частности, гостям вечера была представлена карта «внутренней обороны» Ленинграда, реализованная творческой группой под руководством Бэллы Курковой. Карта стала воплощением идеи Даниила Гранина, который хотел показать неизвестную линию блокадного Ленинграда – «линию жизни и смерти».

«Гранин переживал, что нет карты уличной блокады, потому что он считал, что там, где сражались армии, – это одна блокада, а там, где ленинградцы жили в своих квартирах, ходили по своим улицам за водой, за хлебом в магазин, – эта карта гораздо уже. Мы взялись выполнить эту задачу в память о Данииле Гранине»,

– рассказала Бэлла Куркова.

Текст: Вера Марунова

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

«БЫЛЪ». Мультимедийный проект посвящённый Чесменскому сражению

«Галерея основоположников» отечественного востоковедения. А.А. Фрейман

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства