Новости и события Российского исторического общества

Раскоп у Больничного корпуса, 2020 год. Общий вид с юго-запада.

Раскоп у Больничного корпуса, 2020 год. Общий вид с юго-запада.Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Летом 2020 г. в Новодевичьем монастыре удалось окончательно решить загадку, давно занимавшую историков монастырской жизни, архитектуры и планировки Москвы.

Это стало результатом работ Новодевичьей экспедиции Института археологии РАН (рук. – чл.-корр. РАН Леонид Беляев), работающей здесь уже несколько лет в связи с общей программой реставрации монастыря и близящимся празднованием его 500-летия (в 2024 г.).

До сих пор в средствах массовой информации исследования не освещались (небольшое исключение – визит Мэра г. Москвы Сергея Собянина в июне 2020 г.).

Экспедиция совершила ряд открытий, во многом изменивших представления о культуре царственной Москвы XVI–XVII вв., от эпохи основания великим князем Василием III до легендарного времени заточения в монастыре сестры царя Петра Великого, царевны Софьи. Она целиком перестроила обитель, и та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться – создание зодчих и художников 1680–1690-х гг. Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до этого? Ведь в нём жили представительницы самых знатных фамилий, включая царских родственниц и царевен. Здесь приняла постриг Ирина, сестра Бориса Годунова и вдова Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного (последнего царя из дома московских Даниловичей). Сам Годунов ожидал в монастыре избрания на царство (1598 г.).

Новодевичий монастырь на "Несвижском" плане Москвы. Фрагмент гравюры Т. Маковского по рисунку Ш.Е. Смутаньского. 1611 г.

Новодевичий монастырь на "Несвижском" плане Москвы. Фрагмент гравюры Т. Маковского по рисунку Ш.Е. Смутаньского. 1611 г.

Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Историки располагали схематическим изображением монастырской ограды на Несвижском плане Москвы, изданном в тот самый год, когда монастырь был полностью разрушен войной Смутного времени (1611 г.), так что историки сомневались даже в существовании у него каменной стены. Ранние стены искали, начиная с 1950-х гг., архитекторы-реставраторы и археологи советской эпохи. Увы, результаты был нулевым.

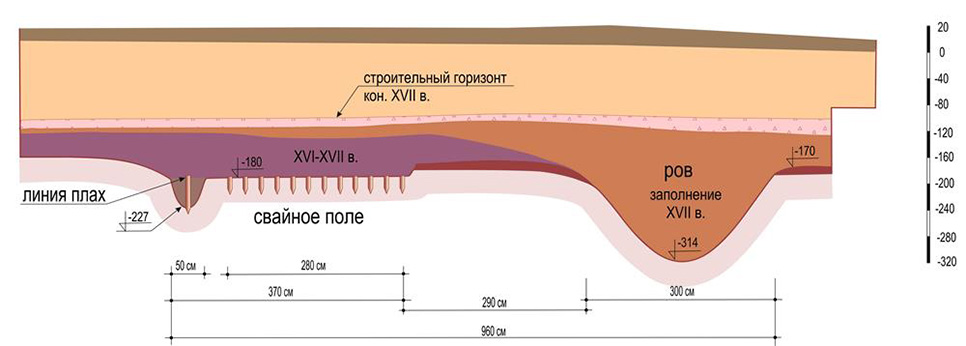

Только экспедиции ИА РАН удалось установить, что изначально монастырь занимал гораздо меньшую площадь, был окружён небольшим рвом (глубина1,5 м, ширина до 3 м) и стеной шириной около 3 м. Но их сочетание, а также конструкция стены, оставалось неясным. Между ними лежала очень широкая полоса (ещё 3 м). Непонятно было: стена деревянная или каменная? ров и стена одновременны, или принадлежат разным эпохам?

Раскоп у Больничного корпуса, 2020 г.

Слева: вид сверху на уровне остатков кирпичной кладки.

Раскоп у Больничного корпуса, 2020 г.

Слева: вид сверху на уровне остатков кирпичной кладки.

Справа: Вид сверху на уровне фундаментного рва с отверстиями от свай и линией внешнего рва. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Возможно, это не удалось бы выяснить, если бы не раскоп в юго-восточном углу, южнее Больничных палат. Здесь был обнаружен участок стены, сложенной из такого же кирпича, что и стена огромной крепости Смоленска (30 х 16 х 8 см). Башня была разобрана при строительстве новой ограды царевной Софьей, но ее часть осталась лежать под завалами строительного мусора. Зачистки открыли примерно половину башни в плане. Её фундамент, в прошлом белокаменный, почти целиком выбран для вторичного использования (уцелели небольшие части), но в подошву фундамента были вбиты толстые и длинные деревянные колья-сваи, они уплотняли грунт и структурировали кладку, пока раствор не затвердеет. Отверстия от них сохранились в песчаном материке, позволив восстановить план. Читаются некоторые детали: угловая башня ограды была гранёной и довольно крупной (длина широкой грани превосходит 4 м, то есть диаметр описанной окружности мог достигать 10–11 м); ширина стены башни в основании была близка одной сажени; фасады имели скосы и полувалики (обнаружены лекальные кирпичи этих типов).

Удалось доказать, что именно эти стены и башни стояли в середине XVII в., когда о них упомянул греческий епископ Арсений Елассонский: под непотревоженной частью рухнувшей стены, в слое дёрна, найдены две медные монеты, отчеканенные в десятилетие денежной реформы царя Алексея Михайловича. Они не могли попасть сюда ранее начала чеканки (1654 г.) и, скорее всего, были потеряны, пока имели хождение или вскоре после прекращения их чеканки (1663 г.).

Разрез через линию рва и стены. Общая схема на основе работ 2017–2020 гг. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Теперь мы имеем ответы сразу на несколько вопросов. Во-первых, каменную ограду монастырь получил уже в эпоху правления Бориса Годунова или чуть ранее, при царе Феодоре. Она отстоит от линии современных стен примерно на 15–20 м, так что площадь обители была меньше примерно на две пятых, около 3 га (сейчас – 5 га). А значит, стены эпохи царевны Софьи целиком новые, они стоят вне периметра XVI в., а местами заняли даже участки монастырской слободы, в том числе край кладбища. Наконец, ров по периметру монастыря обходил башню, а значит, принадлежал годуновскому времени. Зато широкая стена внутри рва может отмечать линию самой ранней ограды (тем самым монастырь эпохи Василия III «съёжится» еще на 3 м с каждой стороны).

Новодевичий монастырь. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Конечно, в истории ранних оград монастыря остается много неясного. Линии прясел установлены в основном по южной и восточной стене; северная линия едва затронута в двух-трёх местах; западная пока не установлена. Известна только одна угловая и ни одной промежуточной или проездной башни. Археологически не установлено даже их общее количество (правда, оно указано епископом Арсением – 10, что не совпадает с числом башен современной ограды – 12).

В целом открытие позволяет по-новому взглянуть на роль монастыря в событиях Смуты и добавить ещё один пункт к списку крупных каменных ансамблей, воздвигнутых в правление Бориса Годунова.

Л.А. Беляев и сотрудники Новодевичьей экспедиции ИА РАН

Источник: Институт археологии Российской академии наук

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Археологическое изучение Соборной горы Смоленска

В Кабардино-Балкарии исследован курган эпохи бронзы

Как проходит летняя полевая археологическая школа «Горожане-2020»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства