Новости и события Российского исторического общества

Российская национальная библиотека реализует программу по электронному представлению рукописных памятников, в рамках которой предоставляет читателям доступ к ярким представителям золотого фонда мирового культурно-исторического наследия.

В частности, среди них – Лаврентьевская летопись и Остромирово Евангелие, о которых мы рассказывали ранее.

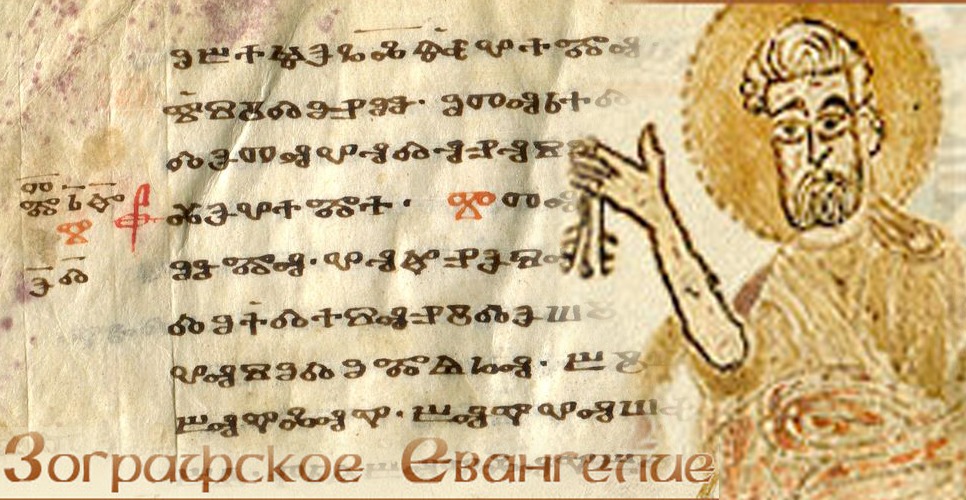

В свою очередь интернет-ресурс «Зографское Евангелие» – уникальный образец почти полностью сохранившейся до настоящего времени глаголической книги – книги, написанной древнейшей славянской азбукой. Глаголица уступила первенство кириллице в XI–XII веках. Зографское Евангелие позволяет проследить эволюцию глаголического письма и сам процесс перехода с глаголицы на кириллицу.

Почти полностью совпадая с кириллицей по алфавитному составу, расположению и звуковому значению букв, глаголица резко отличается от неё формой букв. Считают, что по происхождению многие буквы глаголицы связаны с греческим письмом, а некоторые буквы составлены на основе знаков самаритянского и древнееврейского письма. Но тем не менее уверенно связать глаголическое письмо нельзя ни с одним из современных ему алфавитов. Это косвенно подтверждает предположение о том, что эта азбука изобретена одним из славянских просветителей и авторов славянской азбуки Кириллом (Константином Философом) ещё до их с братом Мефодием отъезда в Моравию. Глаголица активно использовалась в 60-х годах IX века в Моравии, откуда распространилась в Болгарию и Хорватию, где существовала до конца XVIII века. Изредка она употреблялась и в Древней Руси. О древнейшем виде глаголического письма можно судить лишь предположительно, так как дошедшие до нас глаголические памятники не старше X века: «Киевские листки, или Киевский миссал» (X век), Зографское, Мариинское и Ассеманиево Евангелия, «Сборник Клоца», Синайская Псалтирь и Синайский требник (XI век).

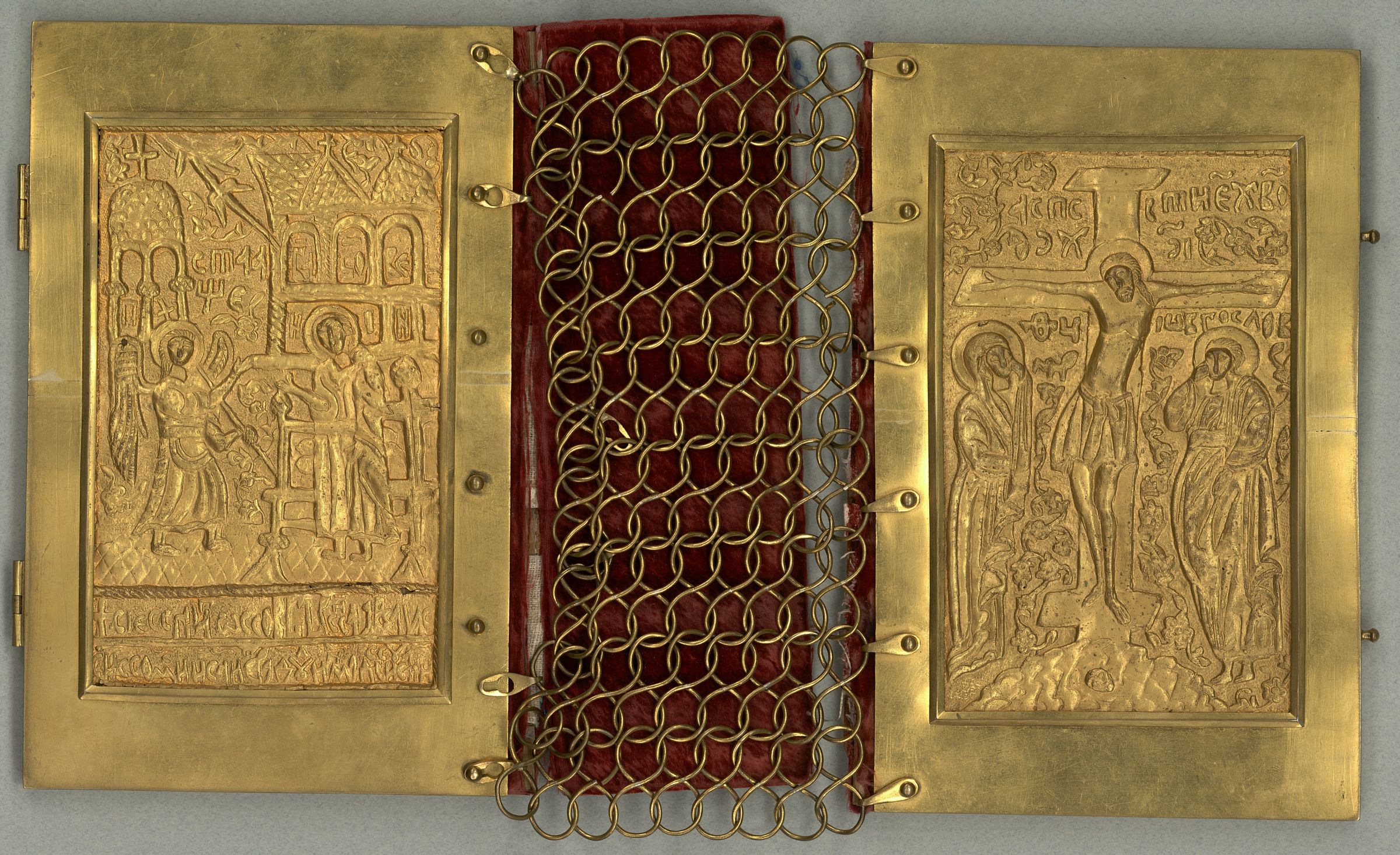

История создания Зографского Евангелия неизвестна. Считается, рукопись хранилась в подворье Зографского монастыря на Афонском полуострове, позднее была передана в Зографский монастырь. Научному сообществу манускрипт стал известен после того, как в 1843 г. в монастыре его увидел хорватский писатель и коллекционер рукописей, служивший австрийским консулом в Константинополе, Антон Миханович (1796–1862). На следующий год монастырь посетил Виктор Иванович Григорович (1815–1876) – историк и филолог-славист, профессор университетов в Казани, Москве и Одессе. Он охарактеризовал Зографское Евангелие как самую важную рукопись, хранившуюся в то время на Афоне. В 1860 г. настоятель Зографского монастыря архимандрит Анфим со всей братией подарил Зографское Евангелие российскому императору Александру II. В 1861 году оно было передано в Отдел рукописей Императорской Публичной библиотеки (ныне Российская национальная), где рукопись находится и сегодня.

Зографское Евангелие имеет характерное оформление в виде заставок геометрического орнамента и инициалов. Особый интерес представляют архаичные рисунки на некоторых листах книги. Современные исследования позволяют предположить, что первоначально рукопись была украшена миниатюрами с изображениями евангелистов.

Интернет-проект «Зографское Евангелие» реализован на основе разработанной специалистами Российской национальной библиотеки информационно-поисковой системы «Депозитарий», которая используется для формирования электронной базы данных рукописных фондов. Этот инструмент позволяет соединить цифровую копию рукописи с аналитическим описанием, транслитерацией текста источника и необходимыми комментариями, а также обеспечить материал поисковым аппаратом.

Текст: Вера Марунова

На основании материалов сайта Российской национальной библиотеки и

«Большой российской энциклопедии».

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства