Новости и события Российского исторического общества

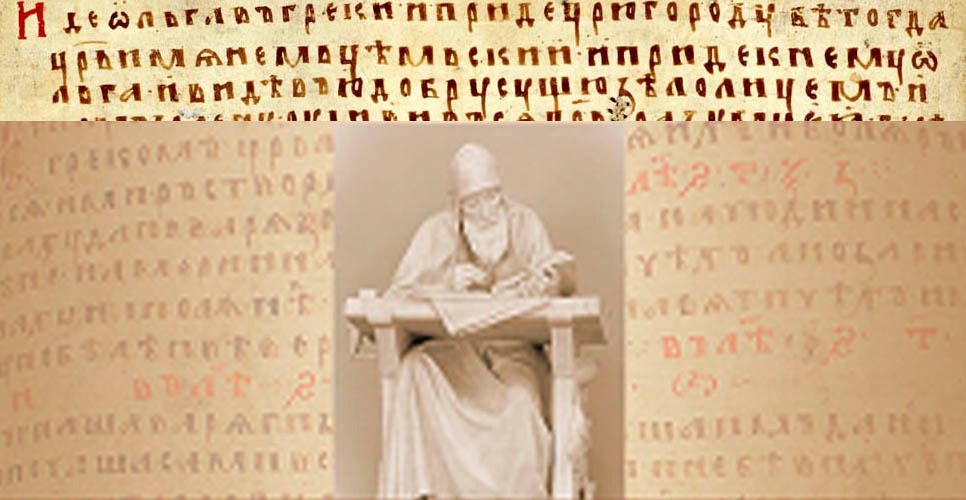

Проект Российской национальной библиотеки открывает доступ всем желающим к уникальному рукописному памятнику – самой древней сохранившейся датированной русской летописи.

Лаврентьевская летопись был создана в 1377 году в Северо-Восточной Руси как призыв к объединению в национально-освободительной борьбе против монгольского ига накануне Куликовской битвы. Она стала идеологическим символом возрождения Русского государства с центром в Москве и является основным датообразующим памятником начала российской государственности. Этот статус Лаврентьевская летопись приобрела ещё в 1862 году, когда отмечалось тысячелетие России.

Книга получила свое название по имени писца – монаха Лаврентия, выполнившего основную часть работы по переписке текста. На последних листах рукописи Лаврентий оставил запись, в которой сообщил, что переписал летопись по благословению суздальского епископа Дионисия для великого князя суздальского и нижегородского Дмитрия Константиновича, начал свой труд 14 января и завершил его 20 марта 1377 года. В записи писца не названо место создания Лаврентьевской летописи. Вероятнее всего, монах Лаврентий трудился над летописью в Нижнем Новгороде, где еще в 30-х годах XIV века был основан Вознесенский Печерский монастырь. Повествование в Лаврентьевской летописи доведено до 1305 года. В составе Лаврентьевской летописи дошёл до нашего времени самый старый из сохранившихся список «Повести временных лет». Лаврентьевская летопись является основным источником по истории Северо-Восточной Руси.

За время своего существования Лаврентьевская летопись неоднократно меняла владельцев. Книга хранилась в нижегородском Благовещенском монастыре, затем принадлежала Рождественскому монастырю во Владимире. В XVIII веке рукопись оказалась в Великом Новгороде, в собрании Новгородского Софийского собора, где с нее в 1765 году учениками Новгородской семинарии была сделана копия (эта копия хранится в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге). В 1791 году из Новгорода в числе прочих рукописей Лаврентьевская летопись была отправлена в Москву и попала к обер-прокурору Синода графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину (1744–1817). С этого времени Лаврентьевская летопись была введена в научный оборот. В 1811 году А.И. Мусин-Пушкин преподнес ценнейший манускрипт, написанный на пергамене, в дар императору Александру I, который и передал его в Императорскую Публичную библиотеку (ныне – Российская национальна библиотека, где рукопись хранится и в настоящее время). В июне 2013 года Комитет ЮНЕСКО принял решение включить Лаврентьевскую летопись в реестр «Память мира».

«Лаврентьевская летопись. 1377 год. Электронное представление рукописного памятника» – первый в нашей стране проект факсимильного издания рукописного памятника в электронном виде на основе разработанной специалистами Российской национальной библиотеки информационно-поисковой системы «Депозитарий». Система используется для формирования электронной базы данных рукописных фондов. Этот инструмент позволяет соединить цифровую копию рукописи с поисковым справочным аппаратом базы. В результате созданный интернет-ресурс дает возможность оперировать сложнейшим материалом, каковым является средневековая рукописная книга, читателю любого профессионального уровня – от заинтересованного школьника до специалиста-источниковеда.

Интернет-ресурс создан специалистами Российской национальной библиотеки при финансовой поддержке Центра национальной славы. Открытие проекта состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 1150-летию Российской государственности. На портале библиотеки также размещен видеофильм «Рождение Российской государственности. Лаврентьевская летопись».

На основании материалов Российской национальной библиотеки.

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства