Новости и события Российского исторического общества

«Белая Россия. Исход». Художник Дмитрий Белюкин. Фрагмент.

«Белая Россия. Исход». Художник Дмитрий Белюкин. Фрагмент.

1920-й стал годом массовой эвакуации из России, вызванной поражением Белого движения на фронтах гражданской войны.

|

«Мы шли в сухой и пыльной мгле По раскаленной крымской глине. Бахчисарай, как хан в седле, Дремал в глубокой котловине И в этот день в Чуфут-кале, Сорвав бессмертники сухие, Я выцарапал на скале: Двадцатый год — прощай Россия!» Н. Туроверов |

Первый поток эмигрантов, сформировавшийся на почве революционных процессов, направился из России в январе-феврале 1917 года1См.: Русский исход / Отв. ред. Е.М. Миронова. – СПб.: Алетейя, 2004. – с.6 в сторону преуспевающих европейских стран. В его основном составе были наиболее обеспеченные и предусмотрительные слои населения. Прихватив с собой немалые средства в драгметаллах, драгоценностях и валюте, эти деятели смогли вполне комфортно устроиться за рубежом. Их новым пристанищем стали респектабельные европейские столицы Берлин и Париж.

Во втором, наиболее массовом потоке эмиграции покинули страну тысячи офицеров и солдат Белой армии. Исторически в этом процессе выделяют несколько этапов. Первый связан с эвакуацией остатков воинских частей вооружённых сил Юга России вместе с Генштабом и главнокомандующим А.И. Деникиным из Новороссийска в марте 1920 года. Второй ознаменован самым крупным единовременным исходом белых войск за весь период антибольшевистской войны: в ноябре 1920 года при поддержке французов барону П.Н. Врангелю удалось вывезти из Крыма более 135 тысяч человек. Третий поток белоэмигрантов шел с Дальнего Востока в 1920–1922 годы.

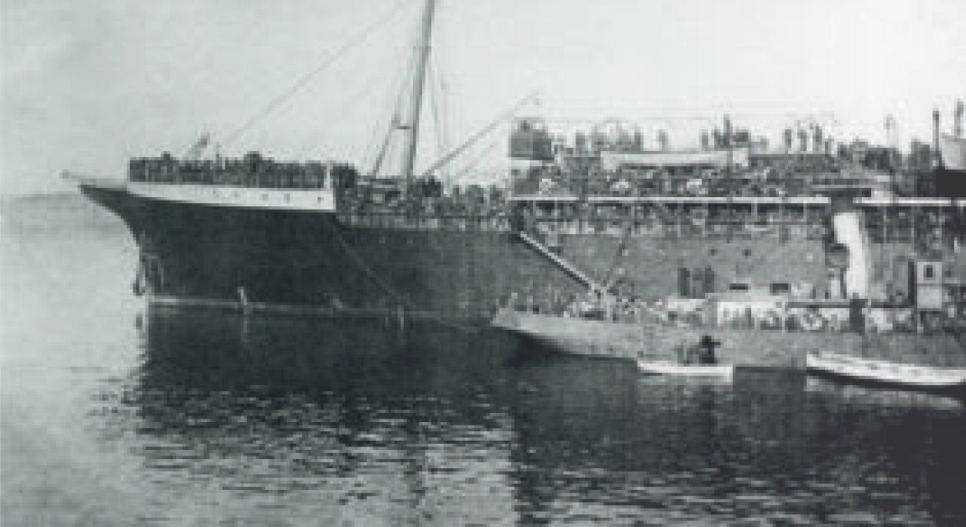

Погрузка частей Русской армии на пароход «Саратов». Севастополь. 15–16 ноября 1920 года. ГА РФ |

Ноябрь 1920-го… Перекоп взят красными, последний кусочек «старой» России – Крым – Белая армия удержать не смогла. Противостоять натиску красных не было ни сил, ни возможности. Единственное спасение для остатков белых частей, как бы горько и трагично это ни звучало, – эвакуация, бегство. Главнокомандующий Русской армией барон П.Н. Врангель был поставлен перед роковым выбором: либо умереть, либо оставить Россию. В советской литературе эвакуацию остатков Белой армии из Крыма изображали как массовое паническое бегство полностью деморализованных и дезорганизованных антибольшевистских вооруженных формирований. На самом деле командование белых войск было готово принять поражение и полностью осознавало необходимость покинуть Россию ради спасения тех, кто остался предан идее служения своему Отечеству.

В Севастополе, Феодосии, Керчи, Ялте, других крымских портах для эвакуации было подготовлено более 150 кораблей. Генерал Врангель принял на себя ответственность за военных и гражданских лиц, за всех последовавших за ним в эмиграцию. Вместе с тем он предупреждал о неизвестности дальнейшей судьбы отъезжающих, поскольку ни одно из иностранных государств не дало согласия на приём русских беженцев, а правительство Врангеля не имело возможности оказать им помощь ни в пути, ни в дальнейшем устройстве.

Эвакуация Русской армии. Севастополь. 15–16 ноября 1920 года. ГА РФ |

Эвакуация проходила одновременно из нескольких портов Крыма. Войска должны были садиться на корабли без лошадей и тяжёлого вооружения, только с личным оружием, пулеметами и патронами. Отъезд солдат и офицеров Русской армии был естественным исполнением служебного и гражданского долга, однако вместе с военными погрузились на корабли тысячи гражданских лиц (члены семей военнослужащих, чиновники, духовенство), которые в сложившихся обстоятельствах были поставлены перед сложным жизненным выбором. Эти люди до самого последнего момента не осознавали, что придётся расстаться с привычными жизненными устоями и шагнуть в неизвестность.

По словам иностранных наблюдателей, «в Севастополе, где ещё 10 ноября танцевали, население не казалось обеспокоенным». Будущие эмигранты психологически, морально не были готовы к экстренным сборам, решение об отъезде принималось ими поспешно, в последние часы, минуты…

Погрузка на суда в Севастополе в основном закончилась 14 ноября 1920 года. Первыми погружались раненые, старики, женщины и дети, затем военные. Заполненные сверх всякой меры суда одно за другим уходили в море, увозя с собой по 3500–4000 человек. Все дальше и дальше отплывая от родного берега, они утешали себя надеждой, что весь кошмар, который пришлось пережить, – временная необходимая мера, никто тогда не мог предположить, что оставляет Россию безвозвратно, навсегда. Эта картина тяжёлого расставания с Родиной запечатлена известным эмигрантским поэтом Николаем Туроверовым:

|

Помню горечь соленого ветра, Перегруженный крен корабля; Полосою синего фетра Уходила в тумане земля; Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, Ни протянутых к берегу рук —Тишина переполненных палуб Напряглась, как натянутый лук, Напряглась и такою осталась Тетива наших душ навсегда. Черной пропастью мне показалась За бортом голубая вода. |

На кораблях Черноморского флота, французских военных кораблях, судах Добровольного флота, русских и французских коммерческих судах было эвакуировано в Константинополь более 135 тысяч человек.

Поэт Николай Туроверов, покинувший Россию вместе с частями Русской армии в ноябре 1920 года |

Когда суда зашли в Босфор, в их составе не обнаружили эскадренного миноносца “Живой”. Из-за неисправности машины “Живой” самостоятельно идти не мог, его «вел» буксир “Херсонес”. Команда буксира отказалась эмигрировать и осталась в России, поэтому вместо штатного экипажа им управлял экипаж “Живого”, который не имел опыта управления буксировочным судном. На самом “Живом” остались несколько членов штатной команды (лейтенант Евгений Нифонтов, корабельный гардемарин Владимир Скупенский), пять моряков, прибывших в Крым из Владивостока, и 250 пассажиров. 5 ноября 1920 года “Живой” на буксире “Херсонеса” покинул Крым, а в ночь с 6 на 7 ноября попал в семибалльный шторм. Буксировочный трос, соединявший “Живого” с “Херсонесом”, лопнул, находившихся на корабле людей не удалось спасти. Из-за отсутствия радиотелеграфа о катастрофе стало известно лишь по приходу кораблей в Константинополь. Были организованы поиски, но безуспешно. “Живой” бесследно исчез в пучине штормовых вод...

|

Командующий Черноморским флотом контр-адмирал М.А. Кедров и главнокомандующий Русской армией генерал барон П.Н. Врангель на борту крейсера «Генерал Корнилов» во время эвакуации. 15–17 ноября 1920 года

Крымская эвакуация стала тяжёлой человеческой трагедией, разделив на «до» и «после» тысячи жизней и судеб. Однако, несмотря на отрыв от родной земли, эмигранты не теряли надежды на возращение, сохраняя духовную связь с Родиной. Военная эмиграция существенно пополнила и качественно изменила состав беженцев, что способствовало переходу деятельности эмигрантов в новое русло. Бывшее командование Белой армии не считало борьбу за Россию завершенной, оно надеялось на её продолжение при изменении политической конъюнктуры. Именно поэтому П.Н. Врангель сделал всё возможное, чтобы сохранить боевой дух армии, поддержать её организационное и идейное единство. Начинался новый период истории «русского зарубежья» …

|

Офицеры крейсера «Генерал Корнилов». Бизерта, 1923 г. Фото из книги А. Ширинской «Бизерта. Последняя стоянка»

1 См.: Русский исход / Отв. ред. Е.М. Миронова. – СПб.: Алетейя, 2004. – с.6

Текст: Наталья Антоненко,

доктор исторических наук

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Открытие Антарктиды в 1820 году – одно из выдающихся исторических свершений

Великая Отечественная война в объективе военкоров «Известий»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства