Новости и события Российского исторического общества

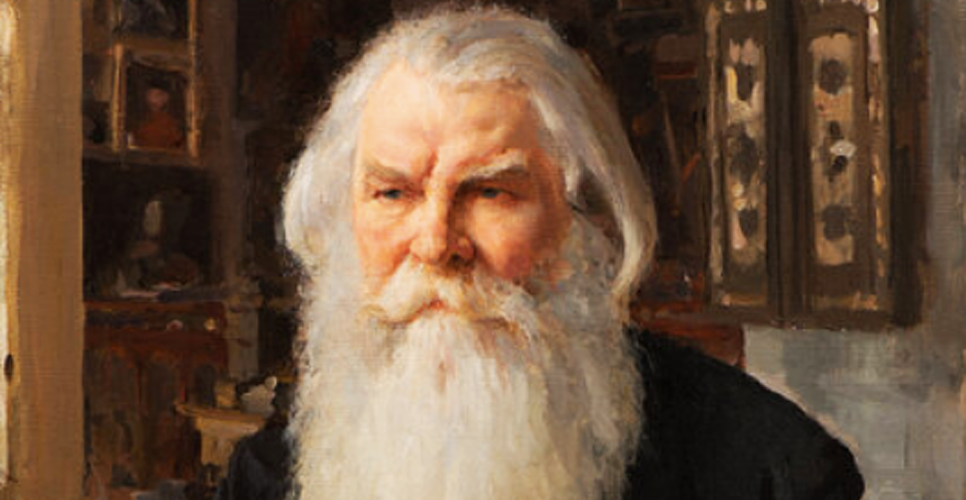

Портрет Забелина Ивана Егоровича (1820–1908/1909). Худ. В.А. Серов. 1892 г.

В Государственном историческом музее открылась выставка «И.Е. Забелин – летописец русской жизни», приуроченная к 200-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского историка, археолога, архивиста, одного из основателей Государственного исторического музея.

Эта дата вошла также в списокприоритетных тем и проектов Российского исторического общества на текущий год.

Биография Ивана Егоровича Забелина – один из примеров становления учёного, который создал себя сам – умом, настойчивостью, великим трудолюбием, потрясающей тягой к знаниям. В течение долгих лет Иван Егорович был фактическим директором Исторического музея, его вклад в создание и развитие музея, а также формирование коллекций неоценим.

Иван Егорович Забелин родился в Твери в семье мелкого чиновника Казенной палаты. Вскоре после переезда в Москву отец скоропостижно скончался, оставив жену и двух малолетних детей без средств к существованию. Младшего сына пришлось определить в Воспитательный дом, а старший, Иван, был практически предоставлен самому себе. Будучи одаренным от природы ребенком, он самостоятельно выучился читать и писать.

В 12 лет хлопотами матери его определи на казенное содержание в Преображенское сиротское училище. Это было единственное учебное заведение, в котором будущий историк получил систематическое образование. Именно в его стенах зародилась любовь И.Е. Забелина к отечественной истории, литературе, здесь он познакомился с основами философии, риторики, естествознания.

Своими успехами и стараниями в учебе юный Забелин обратил на себя внимание преподавателей и попечителя училища Д.М. Львова. Но продолжать дальнейшее образование не было средств. По рекомендации Львова, который заметил интерес юноши к историческим знаниям, Забелин был определён канцелярским служителем второго разряда в Оружейную палату, где хранились дворцовые архивы – одно из богатейших собраний исторических документов XVI–XVII вв., отражавших жизнь царского двора.

Так И.Е. Забелин вступил в огромный и таинственный мир русской истории, ставший его судьбой. Постепенно овладевая исследовательскими навыками, он прошёл путь от обычного писца до архивариуса, а затем и консультанта учёных посетителей, одновременно начав вести самостоятельную научную работу.

К началу 1850-х годов были опубликованы около сорока серьезных научных статей молодого историка, на него обратили внимание выдающиеся учёные: М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, И.М. Снегирёв, П.М. Строев и др. Поддержку Забелину оказывал попечитель Московского учебного округа и председатель Общества истории и древностей российских при Московском университете граф С.Г. Строганов.

В 1850-х годах научный авторитет Забелина вырос настолько, что, несмотря на формальный недостаток образования, его приглашали читать курсы русской истории и археологии в учебных заведениях.

В июне 1859 года титулярный советник Иван Забелин был переведён на службу в Императорскую археологическую комиссию. Так начался новый этап его жизни – полевого археолога, который продолжался практически два десятилетия. За это время историк исследовал ряд скифских курганов в Поднепровье и на Тамани. Именно Забелин проводил раскопки знаменитого кургана Чертомлык, предметы из которого значительно пополнили золотую кладовую Эрмитажа.

Служба в Археологической комиссии и полевые работы не стали препятствием для исследовательской деятельности. В 1860-е выходят самые известные труды учёного, посвящённые повседневной жизни царского двора – «Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях» (1862) и «Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях» (1869). Эти работы открыли российскому читателю мир русской старины так непосредственно и живо, как ещё не удавалось сделать ни одному историку. Основная идея Забелина состояла в том, что именно из бытовой стороны жизни, из повседневности вырастают так называемые великие события истории, разнообразные явления общественной и политической жизни. До него никто не освещал историю в подобном аспекте.

Необходимо отметить, что особые отношения связывали И.Е. Забелина с Москвой ‒ он являлся «официальным историографом» древней столицы. Своими исследованиями историк фактически открыл для москвичей их родной город. В 1902 году, ещё при жизни учёного, вышел первый том, посвящённый истории Кремля.

Служба в Историческом музее позволила Забелину подняться ещё выше по карьерной лестнице. В 1891 году он получил чин тайного советника, а буквально за полтора месяца до смерти Николай II пожаловал ученому чин действительного тайного советника. Для человека из низов, самоучки, не имевшего дворянского титула, – это практически уникальный случай.

Экспонаты выставки.

Юбилейная выставка к 200-летию со дня рождения Ивана Егоровича Забелина открылась в историческом пространстве музея, так называемом Кабинете председателя. Находящийся рядом рабочий кабинет Ивана Егоровича также доступен для посетителей.

Тематически выставка делится на три основных раздела.

Первый расскажет о биографии учёного, его семье, юности, этапах формирования личности. Посетители смогут увидеть портрет отца будущего учёного, дагерротип самого Ивана Егоровича, живописные полотна, представляющие Забелина – сотрудника Оружейной палаты, археолога, известного учёного; документы, фотографии, портреты лиц, повлиявших на становление и научную деятельность историка. Будут показаны его главные труды ‒ издания «Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях» и «Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях», материалы, связанные с его деятельностью в Археологической комиссии и полевыми археологическими исследованиями, а также изучением истории Москвы.

Экспозиция в парадном круглом зале посвящена Историческому музею, на ниве которого Иван Егорович самоотверженно трудился многие годы. Здесь представлены разнообразные памятники истории и культуры, пополнившие коллекцию при жизни историка, а также приобретённые музеем после смерти на доход с завещанного им капитала. Они отражают уникальность собрания музея как хранилища памятников отечественной истории.

Последний зал выставки ‒ мемориальный уголок кабинета И.Е. Забелина: мебель и личные вещи, рукописи учёного, научные издания, как вышедшие при его жизни, так и опубликованные после смерти, завещание И.Е. Забелина и документы о передаче музею его коллекций и архива.

Выставка будет открыта для посетителей до 7 декабря 2020 года.

По материалам пресс-службы ГИМ.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

В России отметили 324 года с момента создания регулярного флота

В Москве представили уникальную икону XVI века

Церковно-историческую науку в России XIX-начала XXI вв. обсудили в СмолГУ

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства