Новости и события Российского исторического общества

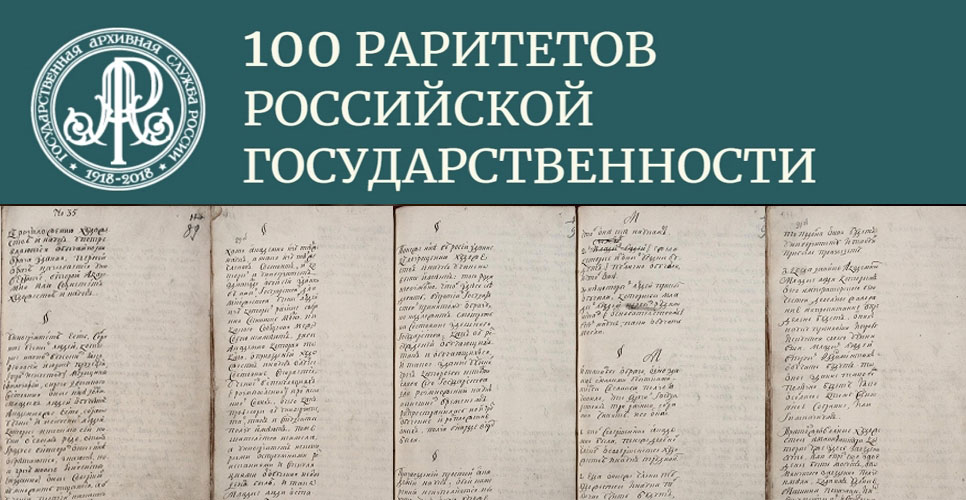

Продолжаем цикл публикаций о документах, вошедших в онлайн-проект Федерального архивного агентства и Государственного архива Российской Федерации «100 раритетов российской государственности».

Сегодня в центре внимания – проект учреждения Академии наук и художеств. 20 января 1724 года Пётр I утвердил разработанный лейб-медиком Л.Л. Блюментростом проект организации Академии, начертав на нем: «Сделать Академию, а ныне приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет, также начать переводить книги юриспруденцию и протчие к тому. Сие учинить сего году начала». Проект стал фактически первым уставом Академии, хотя и не был официально утверждён в таком качестве. По этому проекту АН состояла из 11 академиков (их в первые десятилетия называли также профессорами). А уже 22 января 1724 года учреждение Академии наук стало темой обсуждения на заседании Сената, и 28 января (8 февраля) 1724 года указ о создании Академии был подписан.

Регулярные научные заседания начались в августе – сентябре 1725 года. Торжественное открытие состоялось 27 декабря 1725 года (7 января 1726 года). Первый регламент (устав) утверждён в 1747 году. Первым президентом 7 декабря 1725 года был назначен лейб-медик Л. Л. Блюментрост.

Предусматривалось 3 класса (отделения):

1-й – математика, астрономия с географией и навигацией, механика;

2-й – физика, анатомия, химия, ботаника;

3-й – красноречие (элоквенция) и древности, история, право.

Благодаря наличию в составе Академии Академического университета и Академической гимназии она соединила функции как научного исследования, так и обучения. Стоит отметить, что подобная организация была уникальной и не имела аналогий среди академий других стран. Кроме того, Академия располагала богатой библиотекой и естественно-научным музеем. Но и это далеко не всё: были созданы анатомический театр, географический департамент, астрономическая обсерватория, физические и минералогические кабинеты, химическая лаборатория, основанная Михаилом Ломоносовым, художественные мастерские (до образования в 1757 году Российской академии художеств), инструментальные мастерские и ботанический сад. Здесь трудились крупные ботаники И. Г. Гмелин и Й. Г. Кёльрёйтер, основатель эмбриологии К. Ф. Вольф, натуралист и путешественник П. С. Паллас. Работы по теории электричества и магнетизма проводились Г. В. Рихманом и Ф. Эпинусом. Благодаря исследованиям академических учёных закладывались основы для развития горного дела, металлургии и других отраслей промышленности России. Велись работы по геодезии и картографии. Основные достижения XVIII века относятся к области физико-математических и естественных наук. Одним из крупнейших достижений также стало создание в 1745 году первой генеральной карты страны – «Атлас Российский».

Кроме того, организовывались экспедиции на огромной территории – от западных границ до Камчатки, в результате которых уточнялись географические карты, изучались природные богатства, растительный и животный мир, быт и культура народов. По инициативе Ломоносова АН организовала сбор экономико-географических сведений (с помощью рассылки анкет) и получение с мест образцов руд.

В Академии создавалось богатейшее собрание научной корреспонденции XVIII века, а с 1728 года начал издаваться ежегодный сборник трудов «Комментарии Петербургской академии наук» (на лат. яз.), который приобрёл в учёном мире популярность и авторитет одного из ведущих научных изданий Европы.

Учреждением Академии наук и художеств Пётр I сделал принципиально важный шаг к модернизации культуры, науки и образования.

О влиянии императора на развитие науки и искусства в России рассказывается в подборке видеоматериалов Музеев Московского Кремля.

Текст: Вера Марунова

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

«БЫЛЪ». Мультимедийный проект посвящённый Чесменскому сражению

100 раритетов российской государственности. Реляция о заключении мира со Швецией

«Галерея основоположников» отечественного востоковедения. В.В. Радлов

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства