Новости и события Российского исторического общества

На фотографии: Офицеры Русской эскадры в Бизерте на эскадренном миноносце «Дерзкий».Сидят слева направо: генерал-лейтенант Военно-морского судебного ведомства Л.Д. Твердый, обер-аудитор штаба командующего

Русской эскадрой; вице-адмирал А.М. Герасимов, директор Морского корпуса; контр-адмирал М.А. Беренс, и.д. командующего Русской

эскадрой; контр-адмирал А.И. Тихменев, начальник штаба; контр-адмирал М.С. Подушкин, командир б. линкора «Георгий Победоносец»;

генерал-майор флота А.Е. Завалишин, начальник строевой части Морского корпуса.

Во втором ряду стоят слева направо: 1. старший лейтенант Р.Э. фон Вирен, офицер штаба командующего эскадрой;

2. капитан 2 р. С.А. Якушев, ротный командир Морского корпуса; 3. капитан К.В. Мордвинов, офицер штаба командующего эскадрой;

4. доктор А.Е. Кожин, главный хирург эскадры; 5. генерал-майор флота Ю.Г. Шплет, старший офицер б. линкора «Георгий Победоносец»;

6. капитан 1 р. С.Л. Трухачев, член комиссии по делам русских граждан в Северной Африке; 7. капитан 1 р. В.И. Лебедев, командир эсминца

«Звонкий»; 8. доктор Н.М. Марков, старший врач Морского корпуса; 9. капитан 1 р. Н.Р. Гутан, командир эсминца «Дерзкий»;

10. капитан 1 р. В.А. Потапьев, командир крейсера «Генерал Корнилов»; 11. доктор В.И. Бологовский, флагманский врач эскадры; 12. ротмистр

К.И. Тихменев, член комиссии по делам русских граждан в Северной Африке; 13. поручик Военно-морского судебного ведомства В.А. Алмазов,

член указанной комиссии; 14. старший лейтенант Н.Ф. Гаттенбергер, б. командир эсминца «Зоркий»; 15. капитан 1 р. Г.Ф. Гильдебрант,

б. командир транспорта «Якут»; 16. лейтенант Б.А. Калинович, офицер Морского корпуса. 28 сентября 1923 года.

Фото из семейного архива С.И. Алиханова, потомка М.А. Беренса

На фотографии: Офицеры Русской эскадры в Бизерте на эскадренном миноносце «Дерзкий».Сидят слева направо: генерал-лейтенант Военно-морского судебного ведомства Л.Д. Твердый, обер-аудитор штаба командующего

Русской эскадрой; вице-адмирал А.М. Герасимов, директор Морского корпуса; контр-адмирал М.А. Беренс, и.д. командующего Русской

эскадрой; контр-адмирал А.И. Тихменев, начальник штаба; контр-адмирал М.С. Подушкин, командир б. линкора «Георгий Победоносец»;

генерал-майор флота А.Е. Завалишин, начальник строевой части Морского корпуса.

Во втором ряду стоят слева направо: 1. старший лейтенант Р.Э. фон Вирен, офицер штаба командующего эскадрой;

2. капитан 2 р. С.А. Якушев, ротный командир Морского корпуса; 3. капитан К.В. Мордвинов, офицер штаба командующего эскадрой;

4. доктор А.Е. Кожин, главный хирург эскадры; 5. генерал-майор флота Ю.Г. Шплет, старший офицер б. линкора «Георгий Победоносец»;

6. капитан 1 р. С.Л. Трухачев, член комиссии по делам русских граждан в Северной Африке; 7. капитан 1 р. В.И. Лебедев, командир эсминца

«Звонкий»; 8. доктор Н.М. Марков, старший врач Морского корпуса; 9. капитан 1 р. Н.Р. Гутан, командир эсминца «Дерзкий»;

10. капитан 1 р. В.А. Потапьев, командир крейсера «Генерал Корнилов»; 11. доктор В.И. Бологовский, флагманский врач эскадры; 12. ротмистр

К.И. Тихменев, член комиссии по делам русских граждан в Северной Африке; 13. поручик Военно-морского судебного ведомства В.А. Алмазов,

член указанной комиссии; 14. старший лейтенант Н.Ф. Гаттенбергер, б. командир эсминца «Зоркий»; 15. капитан 1 р. Г.Ф. Гильдебрант,

б. командир транспорта «Якут»; 16. лейтенант Б.А. Калинович, офицер Морского корпуса. 28 сентября 1923 года.

Фото из семейного архива С.И. Алиханова, потомка М.А. Беренса

Своими размышлениями на тему Русской эскадры и её тунисской эпопеи делится писатель-маринист, автор исторических расследований, офицер-подводник Николай Черкашин.

В 2009 году на лайнере «Одиссей» он вместе с российскими учёными, священниками, артистами, художниками, писателями, журналистами, а также потомками русских эмигрантов совершил организованное Фондом Андрея Первозванного путешествие к местам, где нашла свою последнюю стоянку Русская эскадра. Затем путешественники вернулись в Севастополь. Идеей похода-паломничества было символическое ВЕЛИКИЙ ИСХОД. К 100-ЛЕТИЮ УХОДА РУССКОЙ ФЛОТИЛИИ ИЗ КРЫМА возвращение на Родину, в Севастополь, к причалам Минной стенки, Морского вокзала…

Случалось, уходили русские люди от всадников Батыя, уходили в отступ от тевтонов, но чтобы русские уходили от русских – не было такого исхода в нашей истории. В ноябре 1920 года «белые» русские уходили от «красных» русских…

Именно тогда флот покинул Севастополь – душа оставила тело... Да, Севастополь остался однажды без кораблей. Но тогда – в Первую оборону 1854–1855 годов – корабли ушли на дно родной бухты, а не в чужие порты. Город создавался флотом и для флота. Севастополь и флот всегда были одним целым. Но в 1918-м Черноморский флот впервые подвергли разделу: его, как и всю страну, разделили на «красных» и «белых». «Красная» полуэскадра самозатопилась в Цемесской бухте, а «белая» через два года покинула воды Черного моря, ушла в Стамбул, а затем в Тунис, в Бизерту.

Моряки, казаки, остатки белой Русской армии не бежали из Крыма, а отступили, ушли, как говорили их деды, – в ретираду, с походными штабами, со знаменами, хоругвями и оружием. Французы, вчерашние союзники по германской войне, дали черноморской эскадре Врангеля приют в своей колониальной базе – Бизерте. Осколок России вонзился в Северную Африку и таял там долго, как айсберг в пустыне.

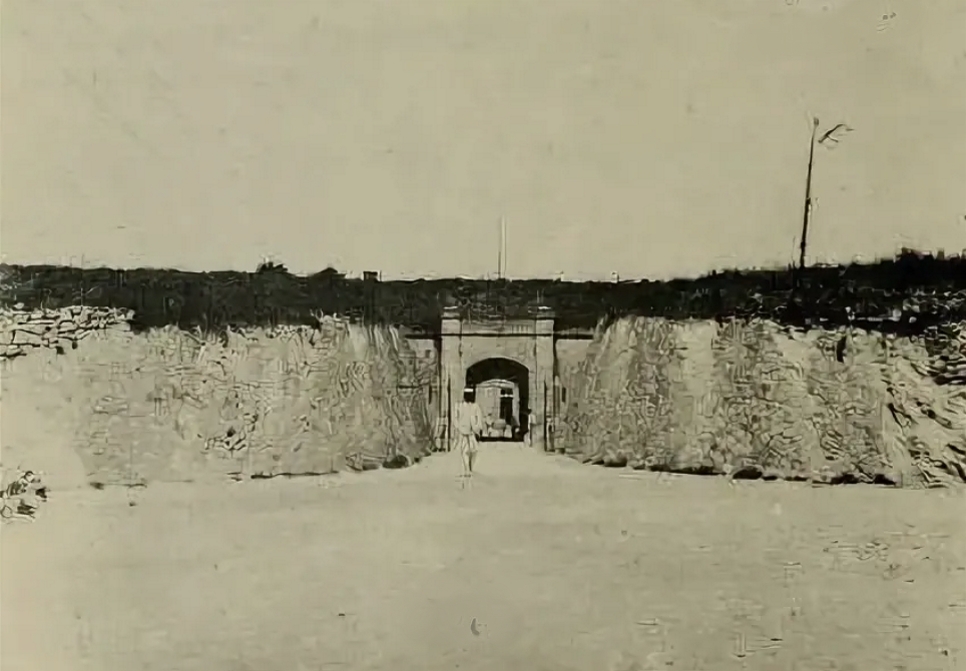

Двор форта Джебель-Кебир. На первом плане – помещение 4-й роты, квартира начальника строевой части корпуса и комната дежурного офицера. Бизерта, 1921-1924 годы |

Год за годом на севастопольских кораблях правилась служба, поднимались и спускались с заходом солнца Андреевские флаги, отмечались праздники исчезнувшего государства. В храме Александра Невского, построенном русскими моряками, отпевали умерших и славили Христово воскресение, в театре, созданном офицерами и их женами, ставили пьесы Гоголя и Чехова, в морском училище, эвакуированном из Севастополя и размещённом в форте французской крепости, юноши в белых форменках изучали навигацию и астрономию, теоретическую механику и практическую историю России, но не по Покровскому, а по Карамзину и Соловьеву. Русские морские офицеры прокладывали дороги в Тунисе. Местный летописец Нестор Монастырев выпускал журнал «Морской сборник». Редакция и станок-гектограф размещались в отсеках подводной лодки «Утка». Ныне несколько экземпляров этого раритетного издания хранятся в главной библиотеке страны...

Титульный лист журнала «Морской сборник», №9-10. Cентябрь-октябрь 1923 года. |

При этом ситуация в Бизерте была непростая. С одной стороны, французские власти в Тунисе стремились как-то помочь прибывшим, лишённым средств к существованию, к тому же среди них были раненые и больные, старики, дети-сироты. (В небольшой город на североафриканском побережье тогда прибыло около шести с половиной тысяч беженцев, из них примерно тысяча – женщины и дети.) С другой стороны, распоряжения из Парижа предписывали «сократить до минимума расходы по содержанию Русского флота».

Спальное помещение одной из рот Морского корпуса. Бизерта, 1921-1924 годы |

Черноморцам в Бизерте пришлось начинать жизнь заново, с нуля, несмотря на былые чины, ордена и заслуги перед Царем, Богом, Отечеством. В арабской части города был Русский дом, где собирались моряки со своими женами. Офицеры приходили в безукоризненно белых отутюженных кителях, даром что с заплатами, аккуратно поставленными женскими руками.

Форт Джебель-Кебир, в воротах капитан 1 р. М.А. Китицын, командир 1-й Владивостокской роты Морского корпуса. Бизерта, 1921 год. Фото из книги А. Ширинской «Бизерта. Последняя стоянка». |

В своих воспоминаниях Анастасия Ширинская, «последняя могиканинка» (как она говорила о себе) русской колонии на тунисской земле, писала об особенностях жизни «русской Бизерты»:

«Арабы знали, что русские, несмотря на золотые погоны, были так же бедны, как и они сами. Это вызывало невольное расположение туземцев к пришлым изгнанникам. Мы были бедные среди бедных. Но мы были свободными! Понимаете? Мы были бедны, порой нищи. Мой отец мастерил байдарки и мебель. Адмирал Беренс, герой «Варяга», на старости лет шил из лоскутков кожи дамские сумочки. Но никто не повелевал нашими мыслями. Это великое благо – думать и молиться свободно».

Контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс… Штурман от Бога. За его плечами крейсеры «Варяг» и «Джигит», эсминцы «Победитель» и «Новик», наконец, линкор «Петропавловск». Но в 1921 году он принял самую трудную свою должность – возглавил Русскую эскадру в Бизерте. Ему пришлось быть не только флагманом, но и дипломатом, а ещё – градоначальником русской колонии, со всеми её острейшими бытовыми и человеческими проблемами. Катастрофически не хватало средств, состав Русской эскадры постепенно сокращался – вплоть до полного списания личного состава на берег в конце 1922 года. В октябре 1924 года, после признания правительством Франции Советского правительства, Русская эскадра была официально расформирована. На долю Беренса выпала горькая обязанность – отдать приказ о спуске Андреевского флага в 1924 году. Под звуки корабельного горна синекрестный стяг, под которым родился Российский флот и славно воевал, был спущен с мачты эсминца «Дерзкий». Тогда всем казалось – навсегда…

Контр-адмирал Беренс скончался 20 января 1943 года в Тунисе и был погребен на окраине

столицы североафриканской республики.

Со временем забытая

могила затерялась...

«Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага...»

– эта строчка из «Варяга» оказалась пророческой в судьбе Михаила Беренса.

Многие годы никто не знал, где покоится прах последнего командующего Русской эскадрой в Бизерте. В девяностые годы его могилу пытались отыскать многие энтузиасты, включая и сотрудников российского посольства в Тунисе. Но все многочисленные поиски были безрезультатными. Помогла Анастасия Ширинская. Она сумела разыскать последний след на земле Михаила Беренса. Его могила оказалась на одном из окраинных кладбищ Туниса в Мегрине, которое подлежало сносу.

Осенью 2001 года в Бизерту пришел ракетный крейсер «Москва» (бывшая «Слава»). На нем из Севастополя доставили мраморную плиту для могилы последнего командира Русской эскадры Михаила Беренса. Плиту положили на столичном кладбище Боржель. Потом мимо неё под марш «Прощание славянки» прошел почетный караул в белых форменках, белых тужурках при золотых погонах. Над строем моряков развевался Андреевский флаг. Все было так, как и должно было быть полвека назад.

…Ещё одна удивительная судьба. Когда в ноябре 1920 года последний корабль флотилии уходил

из Севастополя, среди десятков

тысяч беженцев на одном из кораблей был только что родившийся

младенец, нареченный Ростиславом. Его отец – капитан 2-го ранга

Всеволод Дон, командовал кораблём Русской эскадры – канонерской лодкой «Страж». Спустя 90 лет,

в июле 2010 года, в Севастополь

вошел океанский лайнер, на палубе которого стоял очень пожилой

человек – тот самый, что уходил

новорожденным из Севастополя

в ноябре 1920-го, – Ростислав Всеволодович Дон. Он вернулся на

тот берег, с которым, едва родившись, вынужден был расстаться.

В его жизни замкнулся огромный –

90-летний – круг!

Но всё вернулось на круги своя не только для него. И не только для потомков русских изгнанников, находившихся на борту «Одиссея» в нашем символическом походе. Память о Крымском исходе, о судьбе Русской эскадры, о трудной, но достойной жизни наших соотечественников-изгнанников в далёкой Бизерте возвращает всем нам чувство истории, её горький, но ценный опыт, важный для тех, кому дорого прошлое, настоящее и будущее России.

4-я рота Морского корпуса на последнем смотре. Слева ротный командир капитан 1 р. И.В. Кольнер, справа: лейтенант В.В. Леммлейн и мичман Д.Д. Парфенов. Бизерта, 28 июня 1922 года РГА ВМФ |

Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн |

В тот год я к ней не успел… На её свежей могиле горело с полсотни свечей, затепленных теми, кто пришел в эту ночь на кладбище русских моряков в Бизерте. Анастасия Александровна Ширинская скончалась 21 декабря 2009 года, за три месяца до прихода в Бизерту нашего лайнера «Одиссей». «Мадам “Русская эскадра”» – пожизненная должность Анастасии Александровны, чей дом в тунисском порту Бизерта знает каждый прохожий. С её уходом закрылась финальная страница в вахтенном журнале Русской эскадры. Осталась память.

Николай Черкашин

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

«Повседневные документы ленинградцев периода войны и блокады. 1941 – 1945»

«Пётр полувеликий» реформы и «обновление» глазами сатириков старой России

«В борьбе за честь Родины». К 100-летию Русского исхода из Крыма

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства

.jpg)