Новости и события Российского исторического общества

Образ Петра Великого столетиями оставался едва ли не главным в государственном «пантеоне» деятелей дореволюционной России.

Даже эпоха «славянофильствующих» царствований двух последних Романовых не потеснила на пьедестале официальной истории личность правителя-западника, положившего начало в России тому, что позднее будет обозначено в науке как курс «догоняющей» модернизации. То есть политики обновления государственного уклада строго «сверху», ускоренными темпами, как правило, предполагающими высокую человеческую «себестоимость» подобных преобразований.

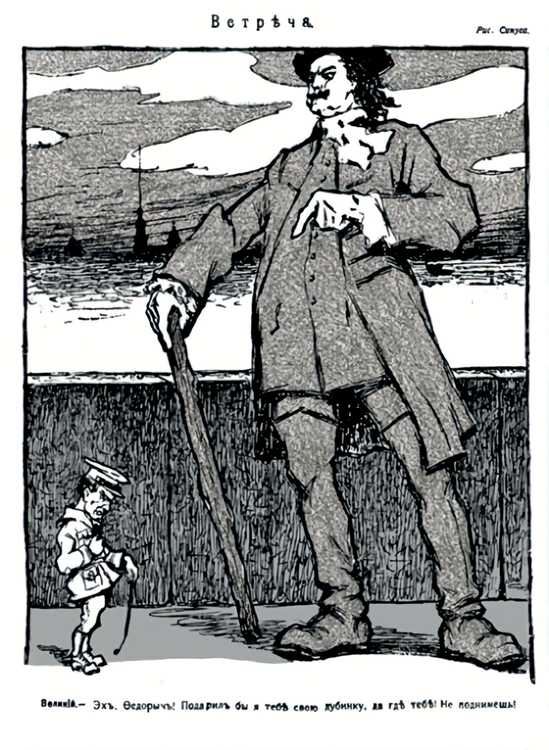

«Бич». 1917. № 40. С. 6

...Смех — прекрасное оружие и бич, в особенности для правительства, и я думаю, что можно смеяться над человеком или учреждением, если они ставят себя в смешное положение.

Пётр Столыпин.

Из речи в Государственной думе

21 мая 1910 года.

В начале ХХ столетия отечественная журнальная сатира, почувствовав «ветер перемен», не раз обращалась к образу царя-реформатора в контексте как российских реформ, так и параллельно происходивших событий, получивших название «пробуждение Востока». Символическим жестом истории у руля государственной власти в России

тогда оказался ещё один Пётр-реформатор – председатель Совета министров Столыпин, харизматичный лидер, с именем которого связывались и победы, и проблемы российских преобразований той эпохи. Свои реформаторы в избытке появлялись и в соседних странах – к югу и востоку от России…

«Гул японских побед пронёсся далеко по Азии, всколыхнув не только Китай, но даже Индию, нашёл свой отзвук в странах Ислама, – писал Валерий Брюсов в июне 1913 года в работе «Европейцы и их культура». – Первая в новое время победа неевропейцев над европейцами, быть может, самое замечательное событие последних веков. (…) Революции в Персии, в Турции, движение в Марокко, сопротивление, оказанное арабскими племенами итальянцам в Триполитании, всё это показывает, что ислам проснулся. (…) Можно ли предугадать, какие неожиданные силы найдёт в себе ислам, если мы не сумели предугадать сил обновленной Японии?»

Российские наблюдатели видели в переменах на Востоке вызов России, явно запаздывавшей в гонке со временем. В Азии же «историческое время» необычайно уплотнилось в связи с приходом новых элит, рвавшихся к власти под лозунгами «прогресса» и «обновления». Ощущение приближающейся опасности имело свои основания. В «близком» цивилизационном пространстве Балкан, Кавказа, Ближнего Востока и Дальнего Востока, а также в Центральной Азии в начале «века войн и революций» сосредоточились острейшие противоречия между европейскими, азиатскими и евроазиатскими державами.

Ускоренная вестернизация (читай: милитаризация) Японии и её прямое попадание в орбиту финансовых интересов США и Великобритании; Младотурецкая революция и конституционные преобразования в Османской империи в 1907 – 1908 годах, проводившиеся по указке Германии; затянувшаяся Конституционная революция в империи Каджаров 1905 – 1911 годов, осложнённая российско-английским соперничеством в Персии, – пристально отслеживались российской печатью.

Вывезенные с Запада «образцы» и «лекала», по которым выстраивались модернизаторские проекты в странах Востока, больше всего волновали российских наблюдателей. В опасной близости от российских границ «обновление по-азиатски» всё больше выливалось в милитаризацию экономики и ужесточение политических режимов – вопреки конституционно-парламентским новациям1См.: Филиппова Т.А. «Враг с Востока». Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике начала ХХ века. М., 2013. С. 186 – 201..

Неудивительно, что конкуренция моделей переустройства традиционных империй и соперничество западных проектов, которые стояли за этими процессами, обостряли восприятие в России событий, происходивших в Японии, Турции и Иране на фоне хронически воспалённого «Восточного вопроса». Тут-то и появляются на страницах сатирических изданий ироничные отсылки к образу Петра Великого как эталона и символа энергичного реформаторства.

В этом смысле Япония в начале ХХ века доставляла серьёзный повод для беспокойства. Процесс модернизации, начавшийся ещё в эпоху Мейдзи (в конце 1860-х годов – занятное совпадение с ритмом отечественных реформ!), и дальнейшее продвижение по пути политических и экономических преобразований сделали Страну восходящего солнца серьёзным субъектом мировой политики, во многом обеспечив ей победу в войне с Россией. Шок от поражений при Цусиме и Мукдене требовал от журналистов-сатириков срочной реакции, проявившись в осмеянии как раз того, к чему следовало присмотреться, – политики обновления. Тем более, что в обстоятельствах Русско-японской войны японская пропаганда активно продвигала мысль, что первая конституционная монархия Восточной Азии ведёт войну против последней абсолютистской монархии Европы2 См.: Shimazu Naoko. Love Thine Enemy. Japanese Perceptions of Russia // The Russo-Japanese War in Global Perspective. World War Zero. Р. 365 – 367.. (Напомним, к началу Русско-японской войны так называемой Конституции Мейдзи было уже 36 лет, а парламенту – 14.)

В таком ракурсе цели Японии должны были выглядеть не как прорыв к новым территориям и рынкам, а как борьба права с бесправием, законности с произволом. В этих условиях задача отстоять в конфликте российскую монополию на цивилизованность стала главной целью российской пропаганды.

В фельетоне, пародирующем «трактат» по японской истории, журнал «Осколки» иронизирует над японским императором Муцухито (девиз правления «Мэйдзи») и его реформами, предопределившими, по мнению сатириков, агрессивное поведение «островной империи».

«У японцев был Петр Великий, но так как японцы очень малы ростом, то их Петр Великий в сущности может называться только «Петром Полувеликим». При нем загорелась заря новой Японии, притом загорелась так сильно, что в настоящее время Япония легко может прогореть»3«Осколки». 1904. № 37. С. 5.,

– утверждают сатирики.

И уточняют свою мысль: с начала ХХ столетия «японское полузападничество» неразрывно связано с вооружением страны «лукавыми доброжелателями» из Великобритании и США и попаданием экономики страны в зависимость от западных финансистов и поставщиков оружия.

На вопрос, что делают в японском парламенте, этом заимствованном с Запада приобретении, сатирики дают ответ:

«Берут депутаты, министры, оппозиция, сторожа и курьеры. А дают взамен налоги, дефициты, войну и т.п. Взятки – основа японского парламентского строя и главный вопрос парламентский: сколько?»4«Будильник». 1904. № 22. С. 3.

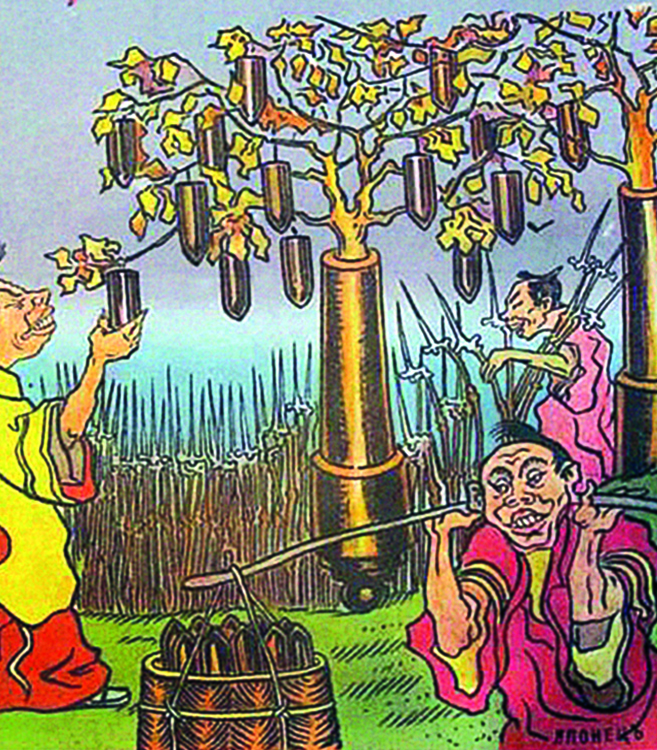

Рис. 1. «Будильник». 1904. № 22. С.6

Поэтому-то и не удивительно, какие плоды получают японцы с «древа цивилизации», какому «священному символу» отныне поклоняются в японском парламенте и куда толкают японского императора пресловутые «Джон Булль» и «дядя Сэм». (Рис. 2 – 4)

Рис. 2. «Будильник». 1904. № 13. С.3

Японские государственные деятели и успешные полководцы – Ноги, Ояма и Того – даже в сумме не «тянут» на масштаб Петра, поскольку, по мнению сатириков, для подлинного величия мало одних военных побед, но требуются способности к созиданию. Одного перенятия западных образцов за западные деньги для подлинной цивилизованности – мало5 См.: «Осколки».1904. № 10. С. 8; № 29. С.4; № 32. С. 6; № 37. С. 5; «Будильник». 1904. № 7. С. 5; № 22. С.3; № 38. С. 3 и др. .

Рис. 3. «Будильник». 1904. № 14. С.6

Однако и проблемы собственной страны, с трудом выходящей на очередной виток обновления, продолжали волновать отечественных сатириков.

Рис. 4. «Осколки». 1904. № 12. С.5

Характерный рисунок на злобу дня находим в журнале «Сатирикон», блистательно дебютировавшем в российской прессе на волне перемен после Первой русской революции. Острие критики издания было традиционно направлено против отечественных «правых», чья политическая грузный толстяк в образе изрядно помятого былинного богатыря («Союз русского народа»), сидя задом наперёд на старой кляче, приговаривает вслед скачущим к финишу турку и персу: «Несёт их, нехристей! Будто не поспеют…». Его скептическое ворчание оттеняется подписью под рисунком: «Международные скачки к конституционному столбу». (Рис. 5)

«Несёт их, нехристей! Будто не поспеют…».

Международные скачки к конституционному столбу.

Рис. 5. «Сатирикон», 1908.

№ 5. Обложка

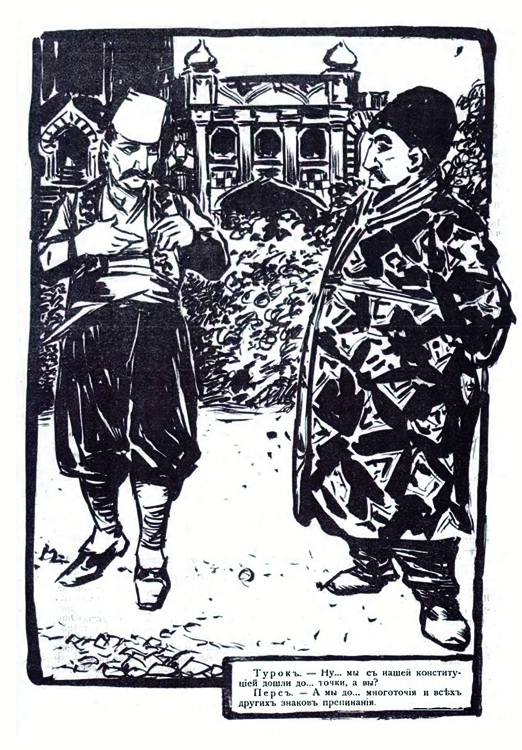

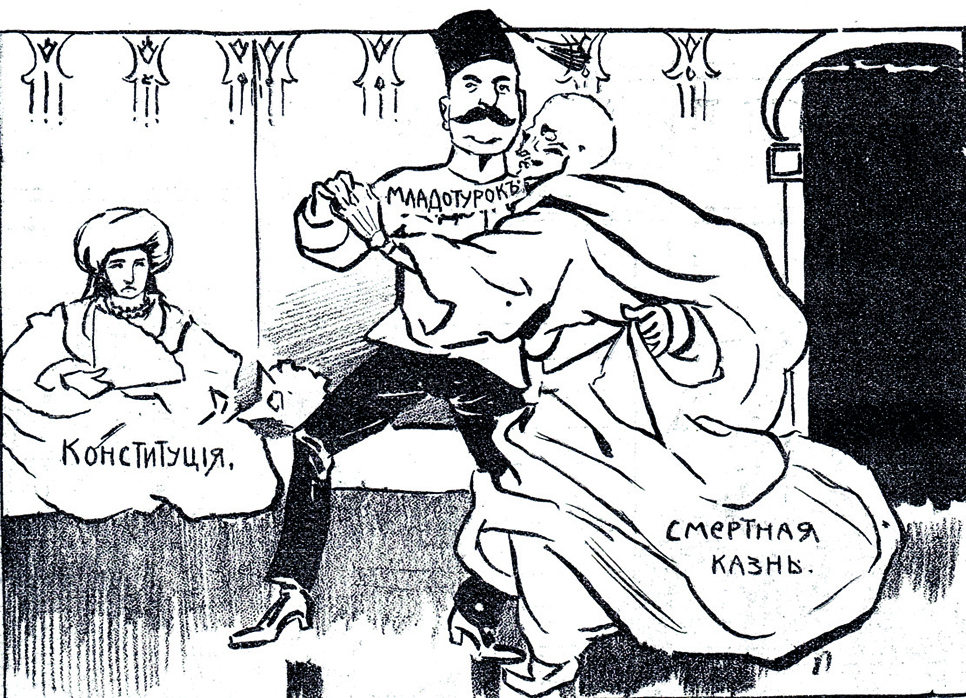

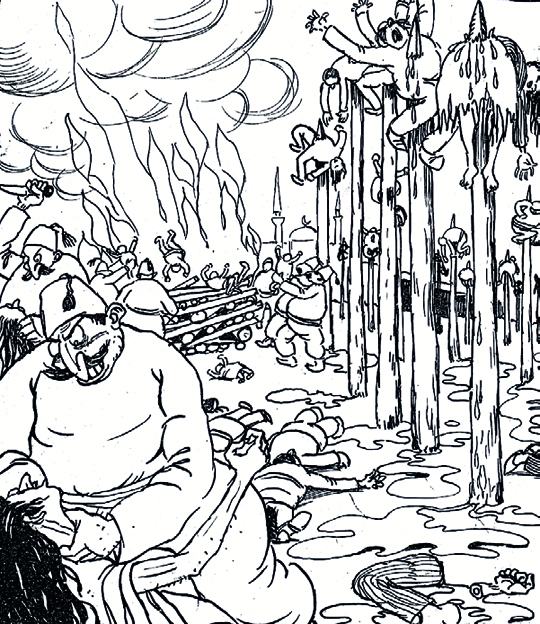

Намёк на проблемы российского реформаторства, уступавшего, как казалось журналистам, по темпам и радикальности преобразованиям «младотурок» и «младоперсов», пришедших к власти на волне конституционных революций в Османской и Каджарской империях, был очевиден, но не однозначен. Ведь политическим «сопровождением» конституционных реформ, которые проводили тамошние «петры недовеликие», были преследования оппонентов, подавление в крови массовых выступлений, ухудшение положения немусульманских народов империй, обнищание низов. Оттого-то, сетуют журналисты, в «конституционных» Турции и Иране, как и во времена Средневековья, свирепствует смертная казнь, жители бесправны, а нравы правителей по-прежнему жестоки. (Рис. 6 – 8)

Рис. 6. «Шут». 1909. № 28. С. 4

По мнению сатириков, даже необходимые в новых обстоятельствах государственные институты, некритично заимствованные с Запада, способны лишь дестабилизировать ситуацию – как в России, так и в государствах Азии. Так, острые коллизии вокруг Государственной думы и сама «политическая повседневность» в России после «дарования конституции»6 Соловьёв К.А. Самодержавие и конституция: политическая повседневность в России в 1906 – 1917 годах. М., 2019. С. 12 – 13. зачастую гораздо больше напоминали журналистам «эксцессы» функционирования представительной власти в меджлисах Стамбула и Тегерана7Филиппова Т.А. «Больной человек» в эпоху войн и революций. Образ Турции в русской сатире. 1908 – 1918. М., 2016. С. 87 – 93, 101 – 105., чем парламентские дебаты на берегах Темзы8К примеру: «Шут». 1909. № 23. С. 5; № 28. С. 4.. В данном случае общность проблем «догоняющей» модернизации для России и упомянутых стран Востока описывается точной формулировкой исследователя: «В России была конституционная монархия, но не было конституции. Ведь конституция – это не документ с соответствующим названием, но общие правила игры, приемлемые для большинства участников политического процесса. Эти правила в России начала ХХ века отсутствовали или же игроки понимали их чересчур по-разному»9Соловьёв К.А. Самодержавие и конституция: политическая повседневность в России в 1906 – 1917 годах. С. 342..

Рис. 7. «Шут». 1909. № 28. С. 4

Так, в первое десятилетие ХХ века в отечественной печати и определённых общественных кругах «Восток», а в подтексте и Россия часто предстают как объекты непродуманных перемен, жертвы внутренних неустройств и иностранной алчности, собственной недальновидности и западного соблазна10См.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 297, 319; Wheatcroft A. Infidels. A History of the Conflict between Christendom and Islam. L., 2004. P. 238., рационального, потребительского, чреватого насилием. «Восточный» ракурс темы «обновления» России и «пробуждения» Азии становился «кризисным прогнозом» проблем модернизации в целом.

Рис. 8. «Шут». 1909. № 27. С. 13

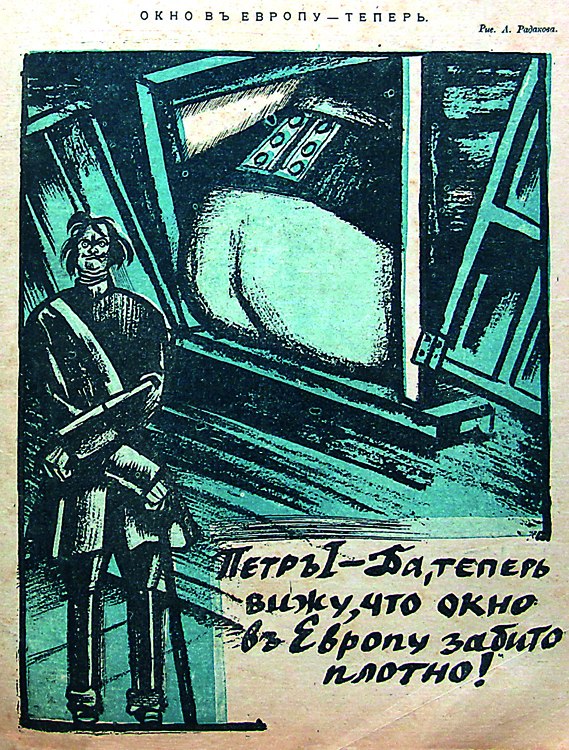

…А что же образ Петра? Он ещё всплывёт на страницах сатирических изданий в ходе революционных событий 1917 года. Неспособность новых сил, пришедших к власти после Февраля, справиться с кризисом в стране стала главным объектом критики летом – осенью 1917-го. Глубоким разочарованием веет от рисунка, на котором величественный Пётр отчитывает как мальчишку Александра Керенского: «Эх, Фёдорыч! Подарил бы я тебе свою дубинку, да где тебе! Не поднимешь!». (См. рис. на с. 69)

Рис. 9. «Новый Сатирикон». 1918. № 6. Обложка

После Октября 1917-го в последних номерах сатирических изданий старой России журналисты обрушатся с резкой критикой на новую власть, увидев в ней разрыв с культурными традициями России. Принципиальные противники большевиков, русские сатирики (по крайней мере, значительная их часть), зло и на грани приличий высмеют их политику. Её итогам ужаснулся бы и сам Пётр I, обнаружив, чем именно отныне закрыто «окно в Европу»… (Рис. 9)

Текст: Татьяна Филиппова

- См.: Филиппова Т.А. «Враг с Востока». Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике начала ХХ века. М., 2013. С. 186 – 201.

- См.: Shimazu Naoko. Love Thine Enemy. Japanese Perceptions of Russia // The Russo-Japanese War in Global Perspective. World War Zero. Р. 365 – 367

- «Осколки». 1904. № 37. С. 5.

- «Будильник». 1904. № 22. С. 3.

- См.: «Осколки».1904. № 10. С. 8; № 29. С.4; № 32. С. 6; № 37. С. 5; «Будильник». 1904. № 7. С. 5; № 22. С.3; № 38. С. 3 и др.

- Соловьёв К.А. Самодержавие и конституция: политическая повседневность в России в 1906 – 1917 годах. М., 2019. С. 12 – 13.

- 7 Филиппова Т.А. «Больной человек» в эпоху войн и революций. Образ Турции в русской сатире. 1908 – 1918. М., 2016. С. 87 – 93, 101 – 105.

- К примеру: «Шут». 1909. № 23. С. 5; № 28. С. 4.

- 9 Соловьёв К.А. Самодержавие и конституция: политическая повседневность в России в 1906 – 1917 годах. С. 342.

- 0 См.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 297, 319; Wheatcroft A. Infidels. A History of the Conflict between Christendom and Islam. L., 2004. P. 238.

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства