Новости и события Российского исторического общества

Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга представил новую выставку, приуроченную к Году памяти и славы - «Огонь войны души не сжёг». Проект рассказывает о культурной жизни Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

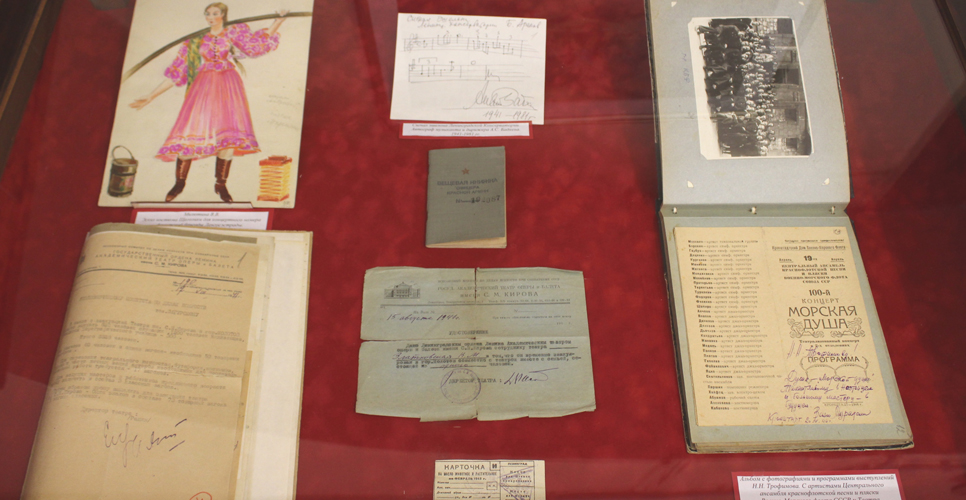

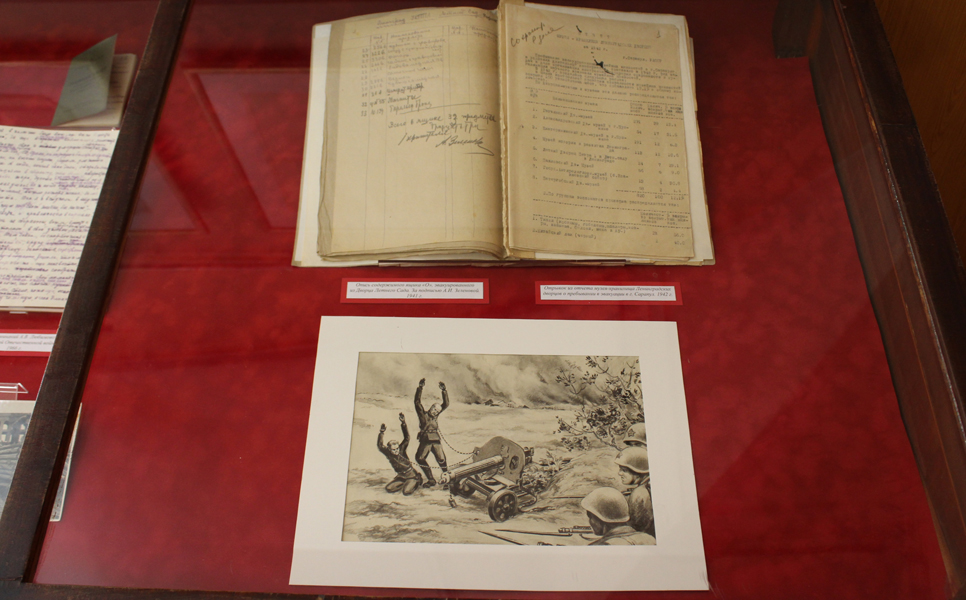

Экспозиция раскрывает историю эвакуации музейных ценностей и укрытия архитектурных памятников в 1941 году, жизнь города в первую блокадную зиму, встречу нового 1942 года и работу по созданию знаменитых агитационных плакатов художниками творческого объединения «Боевой карандаш». Архивные документы, такие как дневники и заметки, рапорты и донесения, эскизы и чертежи, фотографии, письма, телеграммы, рисунки и карикатуры, иллюстрируют и трудности эвакуации-реэвакуации сотрудников учреждений культуры (театров, музеев), и особенности в проведении уже в 1943 году архитектурных конкурсов на восстановление разрушенных частей города. Особое внимание уделено работе музейных хранилищ, расположенных в подвалах Исаакиевского собора и Эрмитажа, а также розыску Янтарной комнаты в послевоенное время.

Впервые представлены подлинные дневники и воспоминания ленинградцев, собранные Д.А. Граниным и А.М. Адамовичем для «Блокадной книги», а также ранее неопубликованный очерк И.Г. Эренбурга «Горе Украина». Особого внимания заслуживают письмо поэта-песенника М.В. Исаковского о написании альтернативного варианта знаменитой песни «Катюша» и именной список военнослужащих, захороненных в 1944 году на площади перед Гатчинским дворцом.

Выставочная экспозиция дополнена музейными предметами: орденами и медалями, агитационными материалами, распространяемыми в 1942–1943 годах среди немецких военнослужащих, рисунками блокадных художников.

Выставочная экспозиция находится по адресу: ул. Шпалерная, д.34 лит. В. По вопросам формирования групп и экскурсионного обслуживания обращаться к куратору выставки, Химичевой А.В., по тел.: 8 (812) 272-93-72 или по электронной почте .

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Председатель РИО возложил цветы к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов»

С.Е. Нарышкин: «РНБ – центр притяжения культурной читающей публики»

Новый онлайн-проект МЗ «Сталинградская битва»: «И помнит мир спасенный…»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства