Новости и события Российского исторического общества

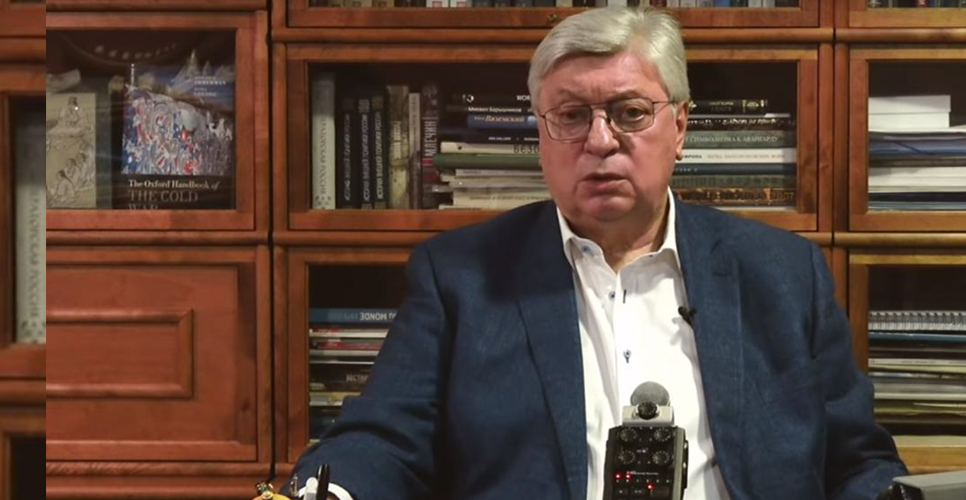

В условиях дистанционного обучения сопредседатель Российского исторического общества, ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов обратился к профессорско-преподавательскому составу, исследователям, сотрудникам и обучающимся в университете. Видеозапись обращения размещена на YouTube-канале университета.

Он рассказал, как работает в «удалённом» режиме университет, для студентов и сотрудников которого, как отметил ректор, «общение является значительной частью профессиональной жизни».

В дистанционном формате обучение в МГИМО проходит уже третью неделю. Прошедший период показал, что эффективность образовательного процесса не снизилась. В связи с этим Анатолий Торкунов выразил благодарность профессорам и преподавателям, с особой признательностью отметив труд сотрудников, которые технически поддерживают связь между студентами и преподавателями. Кроме того, если у преподавателей возникают какие-либо сложности с использованием той или иной цифровой платформы, или они хотели бы поменять ту или иную платформу, на которой ведется обучение, им оперативно оказывается помощь.

Каждый день в виртуальном режиме в университете проводится порядка 1700–1800 занятий. Качество обучения в дистанционном формате Анатолий Торкунов оценил лично: он рассказал, что «присутствовал» на нескольких вебинарах и высоко оценил качество образовательного процесса, который обеспечивают университетские преподаватели. Такое же мнение высказывают студенты: в МГИМО уже проводятся специальные опросы.

Высока и посещаемость: по некоторым программам она составляет почти 100 процентов, а в среднем – 93–95 процентов, рассказал Анатолий Торкунов.

Нынешняя ситуация непроста во всех смыслах и беспрецедентна. Если говорить о перспективах работы, то она показала, как много мы можем делать в удаленном режиме, как мы можем интенсифицировать свою работу, в том числе меняя подходы и формы в зависимости от той или иной группы студентов. Это хороший стимул, чтобы подготовиться к такой работе и в будущем.

Говоря о текущей исследовательской работе, Анатолий Торкунов рассказал, что в случае поступления большого количества заявок на публикации в журналах МГИМО, будут подготовлены их отдельные номера, чтобы все статьи были выпущены.

Анатолий Торкунов также высоко оценил деятельность Центра поддержки волонтерского движения МГИМО, который оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Касательно вступительных экзаменов ректор сообщил, что в настоящее время пока неизвестно, когда они будут проводиться, но, как ожидается, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«Самое главное сейчас – не терять бодрость духа и понимать, что мы все вместе», –подчеркнул Анатолий Торкунов, добавив, что студенты или преподаватели могут обращаться к нему напрямую в случае возникновения каких-либо трудностей, в решении которых он может помочь.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

4 апреля 1703 года заложен первый парусный фрегат Балтийского флота Российской империи

Музей Победы проводит конкурс на лучшую музейную экспозицию «Территория Победы»

Проекты РИО и фонда «История Отечества» на портале доступвсем.рф

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства