Выставки

9 августа 2016 года в Доме Российского исторического общества на Воронцовом Поле Председатель Государственной Думы, Председатель РИО С.Е.Нарышкин открыл показ предметов из фондов Государственного литературного музея, связанных с личностью первого председателя Русского исторического общества Петра Андреевича Вяземского. Это первое подобное мероприятие в открывшемся 2 июня Доме РИО.

Экскурсию по выставке провел директор Государственного литературного музея Д.П.Бак. На церемонию были приглашены члены Президиума и Совета Российского исторического общества, литераторы, историки, деятели культуры.

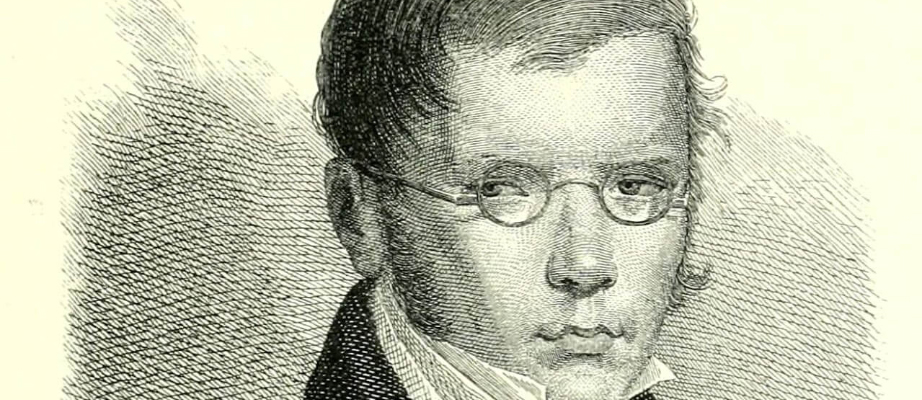

Государственный литературный музей предоставил для выставки комплекс музейных предметов, связанных с жизнью и творчеством первого председателя Русского исторического общества, поэта и литературного критика, члена Государственного совета князя Петра Андреевича Вяземского (1792–1878). Экспонаты этого показа - документы, очки, гусиное перо, украшения жены, предметы домашнего интерьера, семейные портреты - показывают личность Вяземского в двух измерениях: бытовом и социальном. Идея и реализация этого выставочного проекта, названного «Сундук Вяземского», принадлежит сотрудникам Государственного литературного музея.

На выставке были представлены: автограф четверостишия П.А. Вяземского (1838) на рисунке неизвестного художника «Ножка Тальони», прижизненные акварельные портреты П.А. Вяземского работы П.Ф. Соколова (1824, 1830-х годов), Т. Райта (1844), а также три живописных этюда Г.Г. Мясоедова к картине «А.С. Пушкин и его друзья слушают декламацию Адама Мицкевича в салоне Зинаиды Волконской» (1905–1907). Иконографическую часть коллекции дополняют несколько редких гравированных и литографированных портретов поэта.

Очки в футляре. Европа Начало XIX. Футляр Из Серпуховского (ныне – историко-художественного) музея. 1937. Стекла в металлической оправе со складными дужками. Футляр – цилиндрический; по краям разъема – две полосы раппортного тиснения в виде пальметт.

Выставка дает возможнось увидеть, входившие ранее в семейную коллекцию Вяземских, работы оригинальной техники с сюжетами бытового и мемориального содержания, датируемые 1840–1850-ми годами: виды кабинетов П.А. Вяземского в Дрездене и П.П. Вяземского в Константинополе, а также изображения кладбищ с захоронениями дочерей П.А. Вяземского – П.П. и Н.П. Вяземских.

Виды мест, связанных с именем П.А. Вяземского, представлены работами А. Нечаева «Комната Пушкина» (начало 20 века) и «Усадьба “Остафьево”» художника Б.Ф. Рыбченкова (1935).

Флакон. Германия. Конец XVI.

Подобные флаконы для благовоний были известны в Центральной Европе еще в эпоху Позднего Возрождения.

Серпуховской музей старины и искусства получил на хранение коллекцию из ликвидированного музея дворянского быта, находившегося в усадьбе Остафьево, в 1930. В основном, это были художественные предметы, собранные князем Павлом Петровичем Вяземским (1820-1888), сыном поэта, дипломатом и литератором. Позднее часть музейных экспонатов была передана в фонды ГЛМ.

В числе экспонатов выставки также большое собрание фотографий второй половины 19 – начала 20 века, связанных с жизнью П.А. Вяземского и его родственного окружения. Это – тринадцать альбомов П.А. и В.Ф. Вяземских, П.П. Вяземского (сына), М.А. Вяземской (рождённой Столыпиной, невестки) с фотографиями членов семьи Вяземских, Шереметевых, их окружения, а также фотопортретами особ российского императорского дома эпохи Николая I и Александра II, представителей великокняжеских семей, императорских и королевских домов Западной Европы, высшей дворянской аристократии. Кроме того, имеется коллекция фотографий видов усадьбы «Остафьево» – главного усадебного дома (фасады, боковые флигели, интерьеры), усадебного парка, парковых памятников (съемка 1920-х годов, 1932–1933 годов, 1946).

Ножницы для бумаги. Европа. Конец XVIII - начало XIX. Металл

Лезвия ножниц с просечным орнаментом.

Особый комплекс музейных предметов составляет коллекция личных вещей из семьи П.А. Вяземского (его очки, гусиное перо; женские украшения В.Ф. Вяземской), а также предметы декоративно-прикладного искусства – небольшая часть некогда знаменитой коллекции усадьбы «Остафьево».

Собрание книг П.А. Вяземского представлено шестнадцатью прижизненными изданиями его произведений, в том числе четырьмя изданиями с инскриптами автора.

Все эти предметы представляют собой уникальную коллекцию, позволяющую полнее представить жизнь и творчество замечательного поэта, старшего друга А.С. Пушкина, видного государственного и общественного деятеля П.А. Вяземского.

Баул дорожный. Ближний Восток. Конец XVIII. Красное дерево, бархат, металл, перламутр, инкрустация

Цилиндрической формы, с металлическими ручками и откидной крышкой; инкрустирован перламутровыми вставками в виде полумесяцев и шестиконечных звезд; внутри обит красным бархатом.

Оттиск государственной печати Николая I. Россия. 1830-е. Латунь, красный сургуч, нить

В центре двуглавый орел под императорской короной; по кругу надпись: «НИКОЛАЙ I БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ IМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ». Оттиск на красном сургуче в круглой металлической оправе.

Связанные

Вас возможно заинтересует:

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства