В мире археологии

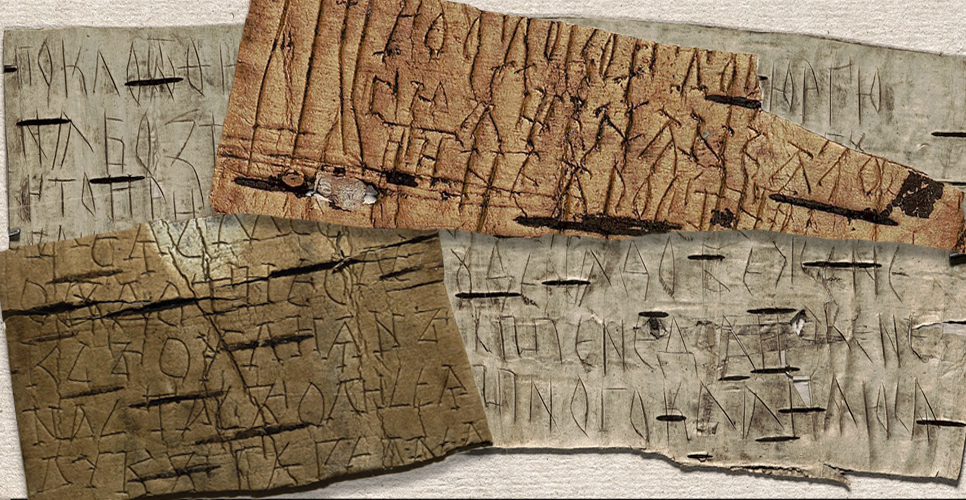

26 июля 1951 года на Неревском раскопе археологическая экспедиция под руководством Артемия Владимировича Арциховского обнаружила первую берестяную грамоту. Участница экспедиции Н.Ф. Акулова между плахами настила древней мостовой Холопьей улицы в слоях конца XIV века увидела кусочек бересты с письменным текстом – короткое письмо простолюдина, жившего в XV веке. К концу полевого сезона экспедиция обладала ещё девятью аналогичными документами.

Неревский раскоп (Великий Новгород)

Сведения об использовании бересты в качестве материала для письма в Древней Руси были известны достаточно давно, в том числе из сочинений средневековых авторов. Об этом упоминал, например, церковный и политический деятель второй половины XV – начала XVI веков Иосиф Волоцкий. Но до 1951 года встречались находки лишь отдельных иноязычных текстов (грамота на английском языке 1570 года, золотоордынский документ XIV века). Кроме того, до открытия берестяных грамот имелось лишь три сохранившихся пергаменных листа того времени с текстами, касающимися гражданской истории. Совместное изучение материальных остатков древних усадеб и найденных на них грамот даёт возможность не только детализировать характеристики таких комплексов, но и решить многие трудные проблемы средневековой истории. Например, открытие мастерской Олисея Гречина установило его руководящую роль в создании выдающегося фрескового ансамбля церкви Спаса на Нередице (1198 г.), а обнаружение административной усадьбы XII века, где было найдено около 100 берестяных грамот, отражающих всякого рода судебные конфликты, позволило выяснить время становления в Новгороде «сместного суда» князя и посадника.

Берестяные грамоты находили на раскопах и в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком. Сегодня их найдено более тысячи. Древнейшие берестяные послания датируются первой половиной XI века, а наиболее поздние – серединой XV века.

Обнаружение берестяных грамот открыло новую страницу в изучении истории русского языка, расширило представления учёных об особенностях жизни средневекового человека. В отличие от древнерусских летописей, тексты берестяных грамот полны бытовых деталей, говорится на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Большинство грамот содержат письма, встречаются также различные реестры, ярлычки, черновики документов, ученические упражнения, азбуки, заговоры, тексты церковного характера. Бытовая тематика обусловила форму изложения – большинство документов написано на древнерусском разговорном языке.

Берестяные грамоты – ценнейший источник данных по истории русского языка, письма и диалектной речи. Наибольшее значение они имеют для изучения древненовгородского диалекта: лингвистический материал, содержащийся в них, позволил проследить его историческую эволюцию в XI–XV веках и реконструировать его с недоступной ранее степенью полноты. Обнаружилось, что уже к началу письменной эпохи древненовгородский диалект существенно отличался от прочих восточнославянских диалектов (а в некоторых случаях и вообще от всех других славянских языков и диалектов).

Берестяные грамоты существенно изменили и традиционные представления ο степени распространения грамотности в Древней Руси. Среди авторов и адресатов наряду со служителями церкви, сановниками, домовладельцами и купцами встречаются старосты, ключники, ремесленники, воины, женщины, дети и т. д. По оценкам специалистов, новгородские культурные слои хранят ещё около 20 тысяч древнерусских берестяных грамот.

Артемий Арциховский и Нина Акулова

Согласно «Большой российской энциклопедии» постоянное пополнение этого вида источников позволяет преодолеть исключительную бедность фонда русской письменности документов XI – первой половины XIII вв.

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства