Новости и события Российского исторического общества

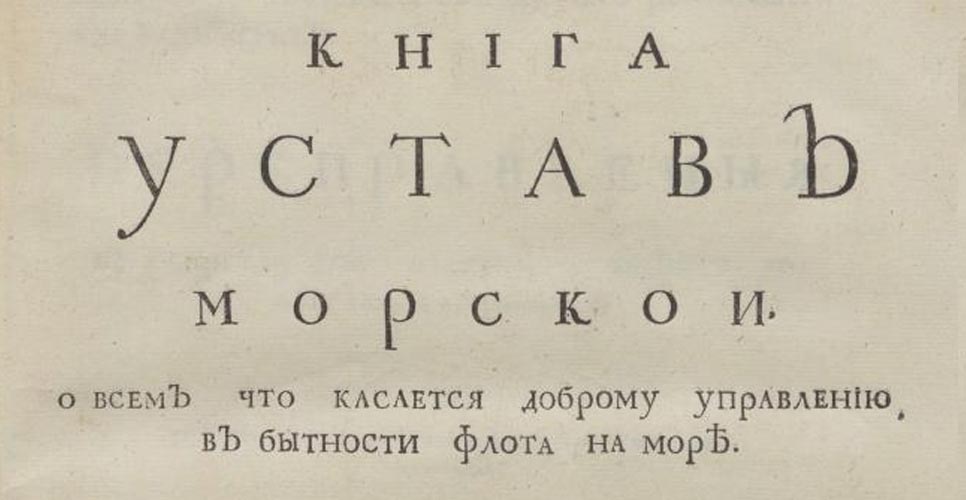

«Устав морской: о всем что касается доброму управлению, в бытности флота на море» 1720 года из коллекции Российской национальной библиотеки оцифрован в рамках национального проекта «Культура» и доступен в открытом доступе.

300-летие издания первого Морского устава в 1720 году входило в число приоритетных тем работы Российского исторического общества в 2020 году.

Работа над первым изданием Морского устава началась в 1715 году. В «Манифесте о сочинении устава» с собственноручными правками Петра І говорится: «Того ради сей Морской устав учинили, дабы всякий знал свою должность и неведением никто не отговаривался». Устав был утверждён 13 (24) января 1720 года и издан 13 (24) апреля 1720 года в Санкт-Петербурге. Обширное предисловие, написанное Петром I и Феофаном Прокоповичем, посвящено истории русского флота вплоть до 1719 года, подчеркивается ключевая роль военного флота в России.

Содержание:

- 1) «Предисловие к доброхотному читателю»;

- 2) «Указ о введении морского устава»;

- 3) «Устав морской, часть первая, разделение первое. О всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море»;

- 4) «Присяга»;

- 5) «О флоте»;

- 6) «Книга первая (о должностях во флоте)»;

- 7) «Книга вторая о ранге и о команде офицеров и о почтении им, о флагах и вымпелях, о фонарях, о салютах и о флагах торговых и о обвесах карабелных»;

- 8) «Книга третья (об обязанностях должностных лиц)»;

- 9) «Книга четвертая (о дисциплине, взысканиях и награждениях)»;

- 10) «Книга пятая о штрафах»;

- 11) «Форма табели для записи приему расходу и остатку помесячно, секретарских, священнических, лекарских ‹…› припасов на карабле, настоящих и запасных»; и т. д.

В издании при печати были допущены погрешности: на с. 4, 42, 51, 56, 115, и 143 пропущенные при наборе слова добавлены в виде глосс на полях.

В документе впервые были определены основные положения об организации флота и обязанности чинов, содержались правила порядка корабельной службы, собрание морских уголовных «узаконений» и морские сигналы. Морской устав

Петра I с незначительными изменениями и дополнениями просуществовал до 1797 года и выдержал восемь изданий.

Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволивший России превратиться в морскую державу.

В преддверии 350-летнего юбилея Петра I реализуется целый ряд проектов, рассказывающих о жизненном пути императора и раскрывающих его личность. В частности, в рамках проекта «Digital Петр» ведётся работа по распознаванию его рукописного наследия. Напомним, проект реализуется Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» совместно с ПАО «Сбербанк».

Текст: Вера Марунова

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

От газетного репортёра до первого русского Нобелевского лауреата

Институт археологии РАН опубликовал в открытом доступе картотеки своей библиотеки

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства