Новости и события Российского исторического общества

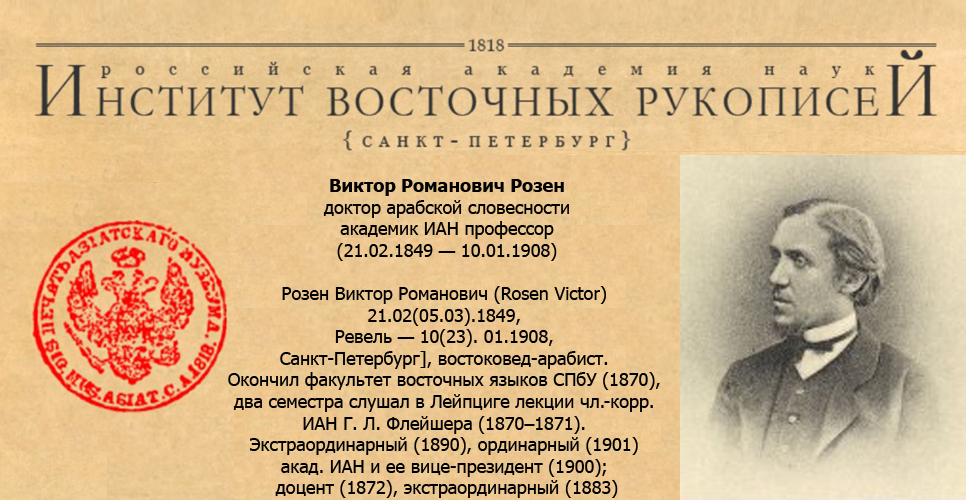

В этом месяце, 10 января, исполнилось 113 лет со дня смерти доктора арабской словесности, академика ИАН, профессора Виктора Романовича Розена (21.02.1849 — 10.01.1908), чьё имя включено в «Галерею основоположников» на сайте Института восточных рукописей РАН.

Он внёс крупный вклад в изучение арабской поэзии, художественной и научной литературы, истории и культуры средневекового мусульмано-христианского Востока, в том числе на территории России. Он ввёл новые методы исследования и текстологической критики исторических источников. Издал переводы арабских и персидских рукописей, содержащих сообщения о славянах, хазарах, печенегах, булгарах и др. Был талантливым организатором науки.

В 1870 году будущий директор Азиатского музея окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского государственного университета, а также в течение двух семестров в Лейпциге слушал лекции члена-корреспондента ИАН Г. Л. Флейшера в 1870–1871 годах.

На следующий год стал доцентом в СПбУ, затем экстраординарным (1883), ординарным (1885) профессором арабской словесности, а также деканом факультета восточных языков СПбУ (1893–1902). В 1883 году стал доктором арабской словесности. Кроме того, был экстраординарным (1890), ординарным (1901) академиком Императорской академии наук и её вице-президентом (1900).

В 1879 году Розен стал адъюнктом по историко-филологическому отделению, но в 1882-м подал в отставку из-за несогласия в определении целей востоковедения как дисциплины и академии в целом, сообщается в материале к.и.н. Николая Серикова на сайте Института восточных рукописей РАН. «Старые академики» не разделили его мнение о том, что в центре внимания российских ученых должен находиться «собственный Восток». Кроме того, Виктор Романович примкнул в Императорской академии наук к «новой партии», полагавшей, что труды наших ученых должны публиковаться на русском языке, и сам стал следовать этому правилу. В академию Розен вернулся только в 1890 году, когда его условия были de facto приняты.

Новую школу российского востоковедения Виктор Романович создал в 1880-е. Он добился того, что отечественная наука о Востоке «национализировалась»: в сферу интересов попадал российский Восток, и «интернационализировался», т.е. стал на один уровень с европейским востоковедением, пишет Николай Сериков. Таким образом, востоковедение превратилось в прикладную дисциплину и полученные в ходе востоковедных исследований сведения стали использоваться для нужд политики, армии и торговли.

В 1885 году Розен возглавил Восточное отделение Русского археологического общества и уже со следующего года начал выпускать его «Известия» (с 1806 года до этого момента они назывались «Записки»).

Как отмечается в материале, усилиями Виктора Романовича была устранена традиционная дихотомия «Восток — Запад», в результате чего русская культура стала восприниматься как вместилище культуры Запада и Востока одновременно. Его учениками была плеяда выдающихся востоковедов конца XIX — середины XX века: Василий Владимирович Бартольд, Николай Яковлевич Марр, Сергей Федорович Ольденбург, Игнатий Юлианович Крачковский, Федор Ипполитович Щербатской и другие. Они во многом развили идею России как коммуникационного пространства между Востоком и Западом, что позже нашло своё отражение в советском востоковедении.

Напомним, что на сайте Российского исторического общества можно ознакомиться с электронной версией выставки «Российское востоковедение в лицах», в которой также один из разделов посвящён Виктору Романовичу Розену.

Текст: Вера Марунова

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Чин венчания на царство Ивана IV. 100 раритетов российской государственности

Виртуальная экскурсия по масштабной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства