Новости и события Российского исторического общества

В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста, признанного классика мировой литературы Фёдора Михайловича Достоевского (11.11.1821 – 09.02.1881).

В Государственном архиве Российской Федерации в фонде т.н. Малого Совнаркома РСФСР хранится любопытный документ – протокол его распорядительного заседания от 3 марта 1922 года (ГА РФ. Р-130. Оп.6. Д.38). На заседании рассматривался доклад заведующего Центрархивом РСФСР Михаила Покровского о содержании исторических документов, изъятых из сейфов бывшего Госбанка Российской империи. В их числе – материалы из находившегося там ларца с бумагами Фёдора Михайловича Достоевского.

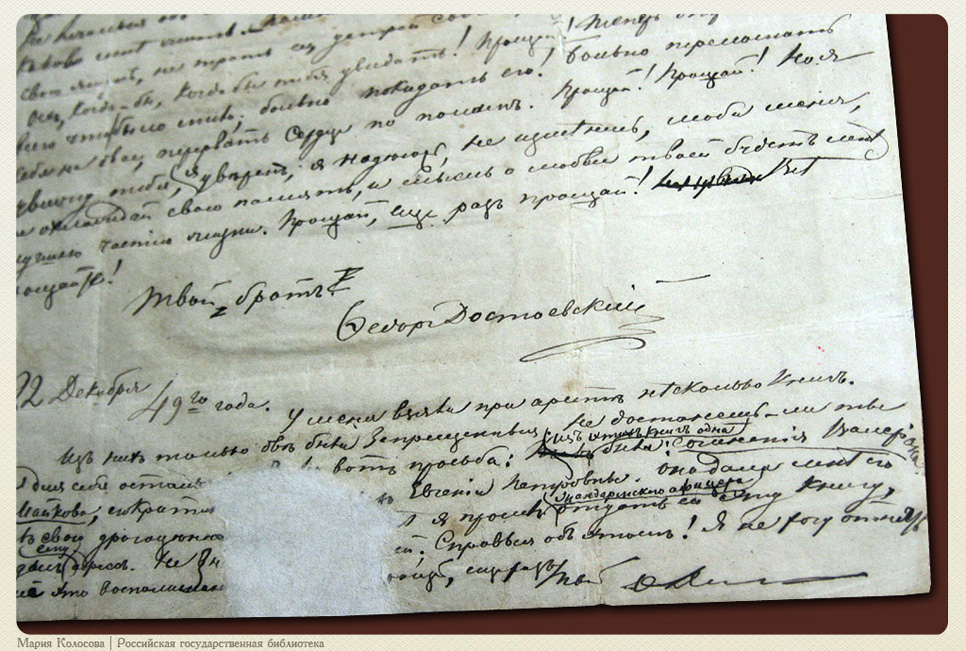

На фото: Письмо Достоевского брату

В течение жизни и после смерти Достоевского его архив собирала и хранила жена писателя Анна Григорьевна (урождённая Сниткина). В начале 1900-х годов она оставила завещательное распоряжение, в котором завещала рукописи покойного мужа внукам Фёдору и Андрею, а права на сочинения – сыну Фёдору. К этому времени часть упоминаемых в завещании рукописей Анной Григорьевной уже была передана на хранение в Государственный банк Российской империи и в Исторический музей в Москве (с 1921 года Государственный исторический музей). Другая часть архива Достоевских продолжала оставаться в семье.

В 1918-м вдова писателя скончалась в Крыму, и в послереволюционном хаосе некоторые рукописи оказались разбросаны по частным лицам. Далее история их собирания развивалась не без элементов детективного жанра.

Фёдор Достоевский и Малый Совнарком РСФСР

Фёдор Достоевский и Малый Совнарком РСФСР

dost-22-001.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-001.jpg

dost-22-002.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-002.jpg

dost-22-003.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-003.jpg

dost-22-004.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-004.jpg

dost-22-005.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-005.jpg

dost-22-006.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-006.jpg

dost-22-007.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-007.jpg

dost-22-008.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-008.jpg

dost-22-009.jpg

https://historyrussia.org/images/25032021_Dostoevskiy/dost-22-009.jpg

Например, в Севастополе у сына Фёдора Михайловича местной ЧК был реквизирован ящик с документами, впоследствии переданный наркому просвещения Анатолию Луначарскому, а затем в Центрархив РСФСР. Розыски велись и на Кавказе, и, как полагают некоторые историки, возможно, частью похищенных рукописей явились материалы, вывезенные в 1922 году из Тифлиса заведующим Центрархивом Михаилом Покровским.

Помимо бумаг Достоевского, перечисленных в протоколе Малого Совнаркома, – тетрадей с частью текстов «Идиота», «Бесов» и «Подростка», записных книжек, дневников, писем и других, в публикуемых справках Покровского сообщается о других разобранных и описанных документах из сейфов Госбанка Российской империи. В частности, речь идет о материалах, принадлежавших А.П. Чехову, а также бывшему царскому министру и председателю правительства графу С.Ю. Витте и семейству из русского дворянского рода Васильчиковых. Личные архивы и библиотеки «представителей буржуазии» после 1917 года должны были передаваться в фонд Исторического музея. Каждый из документов, как уже тогда оценили историки-архивисты, несомненно, представлял интерес для последующих исследователей. Однако документы, хранившиеся в сейфе национализированного Государственного банка, Народный комиссариат финансов сначала передал в Центрархив, где они были присоединены к другим материалам писателя – многочисленным письмам, воспоминаниям и дневникам, собранным библиографами и учеными.

Решение о передаче документов Достоевского из банка было принято Малым Совнаркомом – комиссией при СНК РСФСР, существовавшей для предварительного рассмотрения относительно небольших финансовых и экономических вопросов. Образована по инициативе В.И. Ленина в ноябре 1917 года как вспомогательный орган для оперативного решения вопросов, не требовавших обсуждения всеми членами правительства. До февраля 1918 года она официально называлась Малым Советом народных комиссаров, затем вновь была переименована в комиссию, хотя закрепившееся за ней название употреблялось в документах и в последующие годы. В состав комиссии обычно входили три-четыре наркома или их заместители. Постоянного состава комиссии не было, и Малый Совнарком собирался нерегулярно, по мере необходимости. В декабре 1922 года в связи с образованием СССР и союзных органов власти функции Малого Совнаркома были переданы двум комиссиям – законодательных предположений и административно-финансовой.

Докладчиком на заседании Малого Совнаркома был Михаил Николаевич Покровский (1868 – 1932) – видный советский государственный, партийный и общественный деятель, историк, академик АН СССР. Он с 1918 года и до конца жизни занимал должность заместителя наркома просвещения РСФСР, совмещая эту работу с научно-преподавательской деятельностью в качестве профессора Московского государственного университета и некоторых других учебных заведений. В Совнаркоме Покровский отвечал за сферу науки и высшего образования. По словам главы Совнаркома В.И. Ленина, «в комиссариате просвещения есть два – и только два – товарища с заданиями исключительного свойства. Это – нарком, т. Луначарский, осуществляющий общее руководство, и заместитель, т. Покровский, осуществляющий руководство, во-первых, как заместитель наркома, во-вторых, как обязательный советник (и руководитель) по вопросам научным, по вопросам марксизма вообще».

Кроме Центрархива, Покровский практически одновременно возглавлял Государственный ученый совет Наркомпроса, Социалистическую академию, Институт Красной профессуры, Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук, Истпарт, редакцию журнала «Красный архив» и ряд других научных учреждений и периодических изданий, был председателем Общества историков-марксистов.

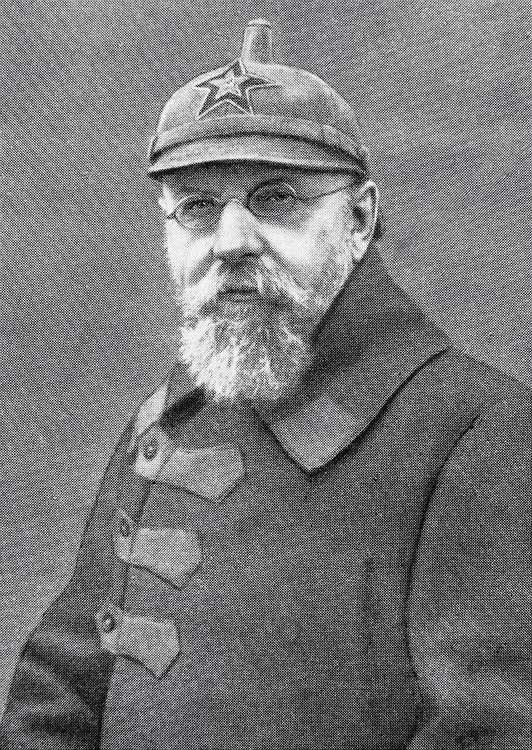

На фото: Михаил Николаевич Покровский

Заметный вклад Покровский внёс в организацию архивного управления в стране. В частности, под его началом были национализированы и систематизированы библиотечные, архивные и музейные фонды, издавались исторические материалы, введена новая орфография, приняты декреты об охране памятников искусства и старины. Вместе с тем он проводил крайне прямолинейную линию в образовании, способствовал сокращению автономии университетов, созданию предпосылок для установления в общественных науках монополии коммунистической идеологии. Именно ему принадлежит известное выражение: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». Покровский неоднократно избирался в состав ВЦИК и ЦИК СССР, был членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Умер в апреле 1932 года и похоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

***

В настоящее время рукописи Достоевского хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). В течение многих лет к ним присоединялись другие части семейного архива Достоевского, оказавшиеся разбросанными по разным городам СССР.

В Государственном историческом музее рукописи Достоевского хранились до 1929 года, когда все архивные материалы передали в научно-исследовательский отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека). Позже к этому комплексу были присоединены архивные документы упраздненного мемориального музея писателя при Мариинской больнице на Божедомке. Помимо этого комплекса архивных материалов в отдел рукописей РГБ поступали документы от частных лиц.

О рукописях Достоевского читайте:

https://rgali.ru, https://search.rsl.ru/#ff=25.02.2021&s=fdatedesc, https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157634673886253

Вячеслав Тарбеев,

советник директора Государственного архива Российской Федерации

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

ГИМ полностью оцифрует свою коллекцию памятников культуры и искусства к 2025 году

Поражение белых в Крыму в 1920 году: причины и обстоятельства

Новая онлайн-выставка ИА РАН «Лица поздних скифов: надгробия из Юго-Западного Крыма»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства