Новости и события Российского исторического общества

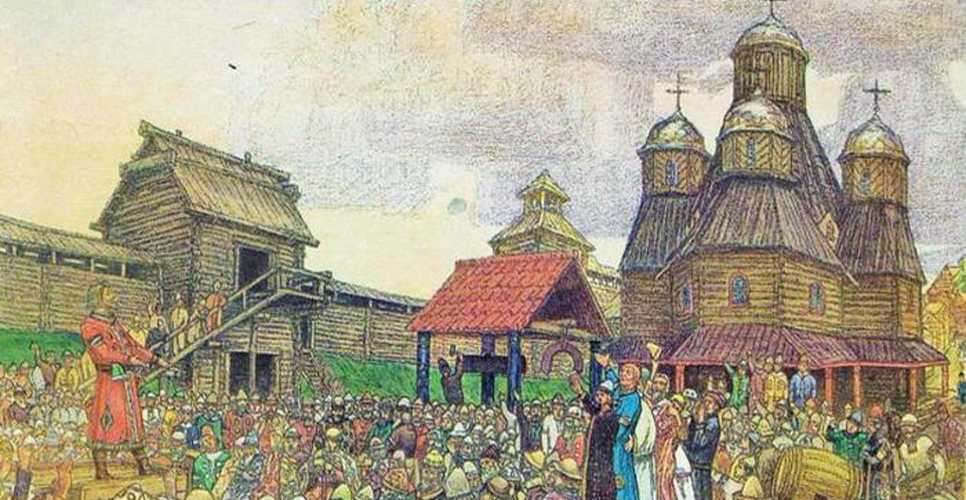

Картина «Вече во Пскове», худ. Виктор Васнецов 1909 г.

13 января 1510 года в Пскове по воле великого князя Московского Василия III был снят вечевой колокол. Со стороны князя это был шаг к укреплению российской государственности.

Обвинив псковичей в том, что они чинят препятствия новому государеву наместнику, он пресёк внутренние псковские распри и повелел донести до граждан Псковской республики свою волю:

«Снять прочь вечевой колокол и более не быть вечам во Пскове; а быть во Пскове государеву наместнику».

Таким образом Псковская вечевая республика была официально включена в состав Московского государства.

Как указано в летописях, в 1509 году Москва прислала в Псков нового наместника – князя Ивана Михайловича Репню-Оболенского, который отказался признавать псковские законы и сам судил псковичей без участия представителей веча.

Псковские бояре отправили послов к Василию III с жалобами на нового наместника Репню-Оболенского. 6 января 1510 года псковских посадников и бояр пригласили в Кремль, где им объявили великокняжескую волю: великий князь требовал уничтожения псковского веча и должности посадников и распространения на Псковскую землю московской системы управления:

«Вечу не быть, вечевой колокол снять, посадникам не быть, а быть в Пскове двум наместникам великого князя, а в пригородах по наместнику».

Посланник с княжеской волей прибыл в Псков 12 января 1510 года, 13 января колокол звонил в последний раз.

«Думать псковичам было нечего; день прошел в плаче, рыданиях, стонах; бросались друг к другу на шею и обливались слезами. Задержанные в Новгороде посадники и бояре писали к ним, что дали Василию крепкое слово своими душами за себя и за всех псковичей исполнить государево приказание; писали, что общая гибель будет следствием сопротивления великому князю, у которого многочисленное войско. На рассвете другого дня позвонили к вечу; Третьяк приехал, и псковичи сказали ему:

"В летописях наших написано, с прадедами, дедами и с отцом великого князя крестное целование положено, что нам, псковичам, от государя своего, великого князя, кто бы ни был на Москве, не отойти ни в Литву, ни к немцам; отойдем в Литву или к немцам или станем жить сами собою без государя, то на нас гнев божий, голод, огонь, потоп и нашествие поганых; на государе великом князе тот же обет, какой и на нас, если не станет нас держать в старине; а теперь бог волен да государь в своей отчине, городе Пскове, и в нас, и в колоколе нашем, а мы прежней присяге своей не хотим изменять и на себя кровопролитие принимать, мы на государя рук поднять и в городе запереться не хотим; а хочет государь наш, князь великий, помолиться живоначальной Троице и побывать в своей отчине, во Пскове, то мы своему государю рады всем сердцем, что не погубил нас до конца”.

13 января 1510 года сняли вечевой колокол у св. Троицы и начали псковичи, смотря на колокол, плакать по своей старине и по своей воле, и в ту же ночь Третьяк повез вечевой колокол к великому князю в Новгород. За неделю до приезда великого князя приехали воеводы его с силою и повели псковичей к крестному целованию, а посадникам сказали, в какой день великий князь будет во Псков: посадники, бояре, дети боярские и посадничьи и купцы поехали в Дубровно встречать государя, который приехал во Псков 24 января».

Цитируется по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 5, глава 1. М.: Мысль, 1989. С.229.

В результате включения в состав единого государства Псков потерял республиканские институты власти – вече, институт посадников. Впоследствии в середине XVI века по земской реформе Ивана Грозного Псков получил самоуправление. Кроме того, ряд статей из свода законов древнего Пскова – Псковской Судной грамоты – вошёл в состав Судебника 1497 года: между законодательством республиканского Пскова и монархической Москвы не было непреодолимых противоречий, поскольку это была правовая система, сформировавшаяся на территории уже создававшегося русского государства. Для Пскова очень остро стоял вопрос защиты границ с запада и с юга – со стороны Литвы. В конце XV и в начале XVI века псковские земли дважды подвергались опустошающим нападениям ливонского ордена. В результате присоединения псковских земель к Московскому княжеству Псков приобрел защиту от посягательств извне, что имело важное значение.

Текст: Анна Хрусталёва

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства