Новости и события Российского исторического общества

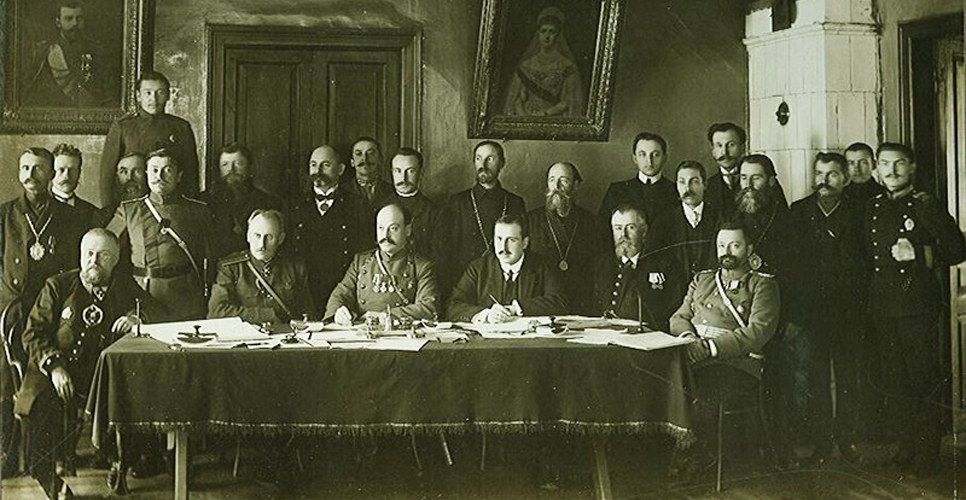

На фото: Заседание земского общества города Богородска

115 лет назад «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» система местного земского самоуправления в сельской местности начала создаваться в 34 губерниях Европейской России. Как это часто случалось в нашем Отечестве, этим новым явлениям придавался более глубокий, символический смысл, чем это санкционировалось официальными предписаниями. Очень скоро земства и земцы стали неотъемлемой частью отечественной культурной традиции, интеллигентского предания, а слова «земский гласный», «земский учитель», «земский врач» – синонимами самоотверженного служения народу.

И в самом деле, возникшие в результате реформы 1864 года земские учреждения стали островками общественной инициативы в море российской бюрократии. Волею верховной власти были институционализированы новые формы социальной активности. Как казалось (и мечталось) многим, уездные и губернские земства и, позднее, городские думы представляли собой пусть маленький, но весьма важный шаг к представительным формам правления.

При всей ограниченности обретённых земствами прав, всё же нельзя было не увидеть принципиальной важности этих учреждений в пореформенной ситуации: впервые с XVII столетия в России были введены элементы выборного управления, в котором совместно участвовали представители различных сословий. Именно как «порождение обстоятельств, результат совершенной невозможности громадному государству существовать и управляться без всякого участия заинтересованных в управлении лиц, по крайней мере, на местах, в провинции» оценил либеральный общественный деятель, историк и публицист Константин Дмитриевич Кавелин смысл земской реформы. В земских учреждениях он усматривал «громадную целительную силу для всех наших недугов», а в провинциальном дворянстве – «главный движущий нерв» земских учреждений, «единственный источник обновления России».

Раз сформировавшись, земства вскоре обрели свой собственный импульс к развитию. Стараниями либерального дворянства и демократической интеллигенции идея земства стала выше муниципальной. В земской деятельности наиболее активная часть общества нашла для себя не только относительную независимость, но и самую редкую и ценную форму власти – силу нравственного авторитета.

Увы, деспотический инстинкт, выработанный многовековой рутиной самодержавного правления, проявлял себя во внутренней противоречивости большинства либеральных преобразований. Так, крестьянская реформа, делая землепашца формально свободным, на десятилетия предопределила его зависимость от общины, экономическую неволю, хозяйственную несвободу от государства. То же и с земствами: им не дано было развиться ни «вширь», ни «вниз», ни тем более «вверх» – они не распространялись на нерусские окраины, не создали волостных (крестьянских) организаций, не имели прав на межгубернские и всероссийские объединения, столь пугавшие власть «призраком конституции» или «язвой парламентаризма». Кроме того, полиция земствам не подчинялась, и они неизменно подвергались «административно-командным» нападкам губернских властей.

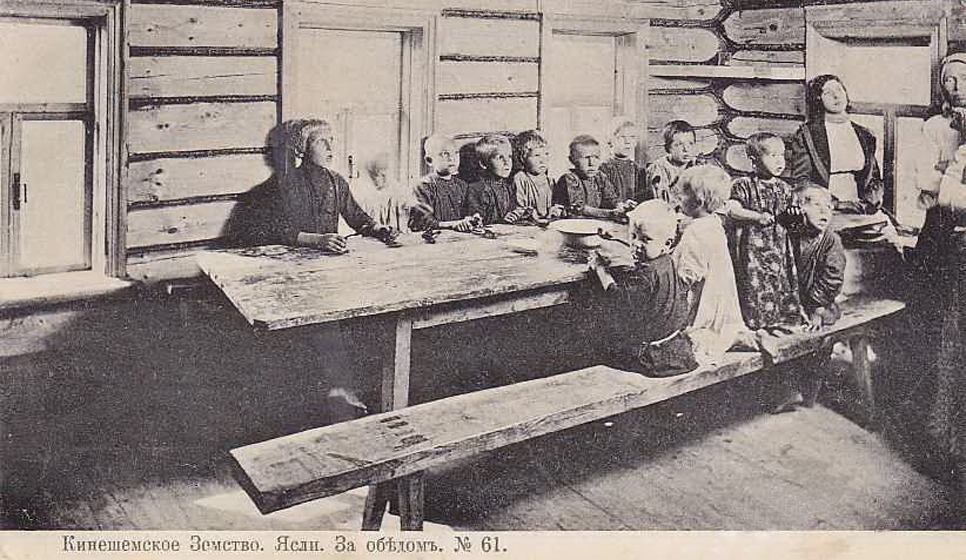

На фото: Госпиталь Тверского уездного земского комитета

Велики были общественные ожидания (а зачастую и разочарования), связанные с земствами. Запрет на политическую деятельность не мешал земцам и ряду государственных деятелей мечтать об «увенчании здания» земства созданием всероссийских органов. Но ежедневные заботы земской интеллигенции о порученных её опеке сферах – здравоохранении, образовании, агрономии и прочих областях местной жизни – были далёкими от мечтаний и полными трудов. Меж тем, политический контекст эпохи (правительственные кризисы, революционные выступления, военные испытания) зачастую радикализировал позицию земств и формировал их оппозиционный настрой. Так феномен российских земств, их общественное поведение довольно чётко диагностировали общую ситуацию в стране.

Полувековой опыт деятельности российских земств, все сбывшиеся и несбывшиеся начинания земцев заслуживают особого внимания и пристального изучения – как пример непосредственного, созидательного, творческого участия общества в модернизации страны, в решении наиболее острых проблем на местах. Оценивая значение земской реформы 1864 года, известный общественный деятель князь Дмитрий Иванович Шаховской писал: «Среди реформ 60-х годов издание земского положения занимает особое место. Ни в одной другой реформе не заложено столько возможностей положительного творчества. Введение земства создало возможность живого общения различных элементов русской провинции на положительной работе, и этим внесено было в русскую жизнь совершенно новое начало». Согласимся с князем.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Земство и конституционализм: в поиске баланса полномочий и прерогатив

«История в зданиях». Отделение Российского исторического общества в Туле

«Пинком по земству» - итог ноябрьского – ставшего последним – земского съезда

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства