Новости и события Российского исторического общества

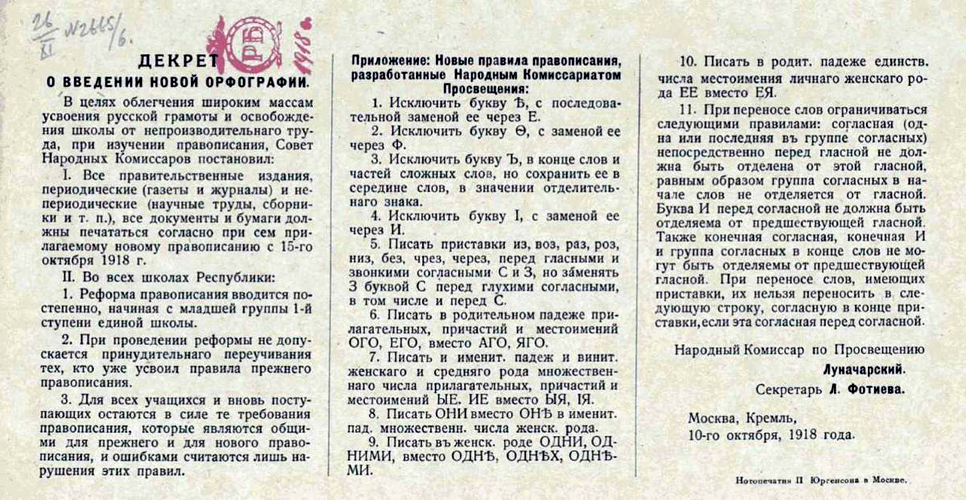

10 октября 1918 года принят декрет Совета Народных Комиссаров и постановление Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).

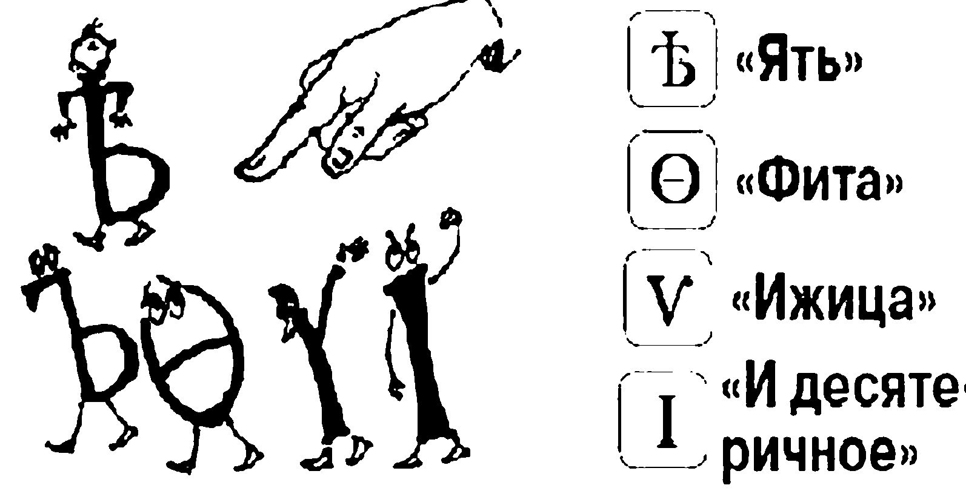

Таким образом, большевики осуществили в стране орфографическую реформу. Она готовилась ещё до революции. В 1904 году начала свою работу Орфографическая комиссия при Отделении русского языка и словесности Академии наук. Её основной задачей было упрощение русского письма. Над проектом реформы трудились выдающиеся филологи того времени Ф.Ф. Фортунатов, позднее – А.А. Шахматов. Изначально предполагалось изъять из алфавита буквы «ять» и «фита», отказаться от буквы «ер» (Ъ), обсуждалось также исключение мягкого знака после шипящих. Проект реформы тогда не был утверждён, вновь к нему вернулись лишь в 1917-м члены Временного правительства.

На фото: Академик Алексей Александрович Шахматов.

На правительственном совещании 11 (24) мая 1917 года с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, а также лингвистов и учителей школ состоялось решение – смягчить положения прежнего проекта. Так, например, было решено сохранить мягкий знак после шипящих в конце слов. Буквально через пару дней был издан циркуляр Министерства народного просвещения, согласно которому с нового учебного года новое правописание предлагалось ввести в школах. Реформу предлагалось проводить поэтапно.

Однако революционные события развивались стремительно. Ход реформы был предопределен уже большевиками, которые молниеносно ускорили переход на новую орфографию. Первая редакция декрета о введении нового правописания была обнародована 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), буквально через несколько месяцев после революции. А 10 октября 1918 года был принят декрет Совета Народных Комиссаров и постановление Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка». Согласно документу, «все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги должны с 15 октября 1918 г. печататься согласно при сем прилагаемому новому правописанию». При этом принудительное переучивание тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания, декретом не допускалось.

Согласно реформе, буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное») были выведены из употребления. Вместо них отныне следовало употреблять «Е», «Ф», «И». Твёрдый знак в конце слов и частей сложных слов ликвидировался. Изменялись правила написания ряда приставок и окончаний. Меры большевиков были стремительны и категоричны – вплоть до изъятия литеры буквы «Ъ» (твёрдого знака) из типографий. Именно тогда наборщикам пришлось использовать апостроф в середине слов как разделительный знак: это стало восприниматься как часть реформы, хотя на самом деле с точки зрения декрета Совнаркома такие написания являлись ошибочными.

В кругах старой интеллигенции реформу, конечно же, осудили. Реформу орфографии многие мыслители воспринимали как «революционное кривописание». Так, Зинаида Гиппиус писала в своих дневниках о «слепой, искажающей дух русского языка орфографии». А Александр Блок связывал вопрос о языке с проблемой свободы творчества в целом:

«Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение – что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться».

Текст: Анна Хрусталёва

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

9 октября 1943 года полным освобождением завершилась битва за Кавказ

«Как демон, с гордою душой…». Лермонтов, Милюков и царская цензура

«Языковая перестройка» в ракурсе Великой российской революции

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства