Monographic. Научные статьи историков, ученых, исследователей

В 1899 году Россия и Япония наряду с другими государствами мира приняли участие в работе Гаагской мирной конференции, заложившей основы современного права в области разрешения международных конфликтов и принявшей международные конвенции о законах и обычаях войны, включённые в комплекс норм международного гуманитарного права.

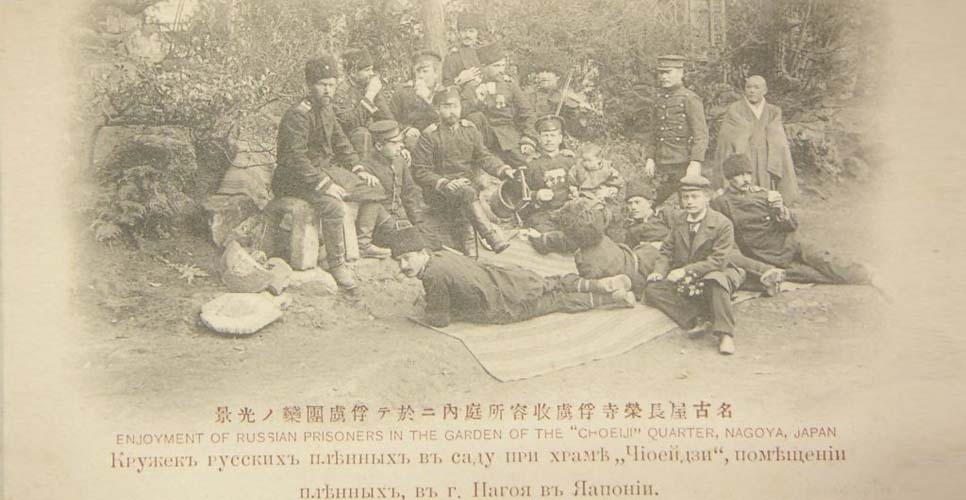

Трудно было предположить, что всего через пять лет разразится острейший кризис на Дальнем Востоке – Русско-японская война, которая унесёт жизни многих солдат с обеих сторон и приведёт к созданию значительного контингента военнопленных… Этот болезненный для российско-японских отношений эпизод парадоксальным образом оставил последующим поколениям живой пример взаимного проявления заботы, благородства и уважения со стороны русских и японцев, оказавшихся по разные стороны баррикад. В рамках исполнения своих обязательств по Гаагской конвенции 1899 года правительство Японии создало 29 лагерей для содержания русских военнопленных.

« В 1899 году по инициативе императора Николая II в Гааге была созвана мирная конференция, в работе которой приняли участие представители 26 держав. По её итогам было принято три международных соглашения, включая Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, впервые зафиксировавшую международно-правовой статус военнопленных. В частности, документ предписывал «обращаться человеколюбиво» с попавшими в плен солдатами и офицерами и гарантировал соблюдение их личных и имущественных прав.»

Был издан особый свод правил, предусматривавший дополнительные предписания по содержанию пленённых солдат и офицеров, за соблюдением которых японские власти строго следили. Первым и наиболее известным лагерем стало поселение в Мацуяме – японском городе, являющемся административным центром современной префектуры Эхиме на острове Сикоку. В ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов в небольшой тогда городок, население которого составляло всего 30 тысяч человек, поступило более 6 тысяч русских военнопленных, больше половины которых были тяжело больны и ранены. Для лечения и ухода за ними было построено 33 здания, в том числе на учебном плацу пехотного полка Мацуямы. В качестве больничных корпусов также использовались нынешнее здание кампуса Университета префектуры Эхиме, средней муниципальной школы Хигаси, начальной школы Синономе, а также больницы Красного Креста. Благодаря самоотверженной работе японского медперсонала большую часть русских военнопленных удалось спасти; впоследствии они были возвращены на родину. 98 россиян не смогли оправиться от полученных ранений и нашли своё последние пристанище на городском кладбище Мацуямы.

Мемуары бывших военнопленных и иностранных журналистов свидетельствуют о чрезвычайно гостеприимном отношении местных жителей к солдатам и офицерам армии бывшего противника. Фактически жизнь русских солдат в Мацуяме мало чем отличалась от жизни японских воинов: они могли свободно пользоваться местными горячими источниками, участвовать в спортивных школьных праздниках и мероприятиях, организуемых для жителей города. Офицеры жили в съёмных домах, к ним приезжали в гости жёны. Русским военнопленным разрешили использовать в ритуальных целях городское кладбище. Хоронить соотечественников дозволялось по православным обычаям.

Кладбище русских солдат и офицеров в городе Мацуяма до сих пор функционирует. После возвращения военнопленных в Россию оно было заброшено, хотя некоторые японцы продолжали ухаживать за отдельными могилами, возлагая на них цветы по праздникам. В 1960 году муниципалитет города Мацуяма приобрёл землю кладбища, а хаотично разбросанные могилы были перенесены на одну общую территорию. Японская женская ассоциация «Дого» и Общество пожилых людей приняли шефство над захоронениями, возлагая к ним цветы в дни поминовения усопших праздника Хиган. Однако принимаемых мер было недостаточно для поддержания порядка на кладбище, оно долгое время пребывало в состоянии запустения. В 1984 году (59-й год эпохи Сёва по японскому летоисчислению) завуч находящейся недалеко от кладбища средней школы Кацуяма Кёгути Тосио выступил с инициативой создания Общества по защите кладбищ русских солдат, став его первым председателем.

« Хиган (дословный перевод с японского – «другой берег») – буддийский праздник в Японии, отмечаемый во время весеннего и осеннего равноденствия. Согласно японской буддийской традиции загробный и земной миры разделены рекой Сандзу, полной иллюзий, страданий и печали. Совершаемые по время Хиган обряды призваны помочь душам усопших преодолеть полный борьбы с искушениями путь к просветлению.»

Стела в память об умерших в плену русских солдатах

Деятельность общества позволила систематизировать усилия по поддержанию порядка на кладбище, а также привлечь к этой работе школьников из окрестных образовательных учреждений. На протяжении уже более 30 лет в каждую вторую субботу месяца местные школьники по утрам расчищают могилы от опавшей листвы и сорной травы, возлагают цветы и зажигают ароматические палочки, поддерживая в надлежащем состоянии мемориальные таблички и монументы. А после уборки они тихо молятся об упокоении душ усопших. Когда дети переходят в старшую школу, они передают свои обязанности по уходу за могилами следующему поколению.

Жители гордятся этой новой традицией, позволяющей приучить подрастающее поколение к порядку, уважительному отношению к истории, побудить его внести вклад в развитие дружественных связей с Россией.

При поддержке общества, в котором состояли и старейшие жители Мацуямы – очевидцы строительства лагеря военнопленных, в 1994 году на территории кладбища был открыт памятник герою Русско-японской войны капитану 1-го ранга В.А. Бойсману*, пользовавшемуся большим уважением местного населения.

Автор:

Юкио Асадзума, заместитель председателя Общества японо-российских связей,

председатель Ассоциации продвижения японской пищевой культуры в России.

-

Monographic

- Выставка «Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом»

- Россия в ХХ веке: как экономика определяла историю, а история – экономику

- Георгий Максимилианович Маленков - из сумрака забвения…

- «К Великой Победе. Казачество в Великой Отечественной войне 1941 – 1945»

- Выставка работ русских художников в Америке 1924 года.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства