Выставки

В музее Отечественной войны 1812 года, который входит в комплекс Государственного исторического музея, с 25 марта 2015 по 18 января 2016 проходит выставка «Венский конгресс», приуроченная к двухсотлетнему юбилею события.

Конгресс стал логичным завершением наполеоновских войн, определившим новую расстановку сил в Европе – окончательно закрепил статус «великих держав» за Великобританией, Россией и Австрией. Началась эпоха так называемого «Европейского концерта», который, по мнению многих историков, звучал вплоть до начала Первой мировой войны.

В целом, тема послевоенного переустройства Европы в начале XIX века является актуальной для 2015 года. В марте в Музее-панораме «Бородинская битва» председателем РИО С.Е. Нарышкиным было проведено расширенное заседание Президиума Совета Российского исторического общества, на котором, в частности, обсуждались уроки Венского конгресса, которые необходимо извлечь в связи с современной ситуацией в Европе (ссылка). Венская система международных отношений – возможный прообраз Лиги наций, ООН, первый пример коллективной безопасности, а потому ее изучение представляется не только актуальным, но и необходимым. Перед заседанием члены Президиума успешно посетили выставку «Эпоха великих потрясений: 1789–1815 годы», которая была организована РГАСПИ совместно с Музеем-панорамой «Бородинская битва» и является одним из приоритетных проектов Российского исторического общества.

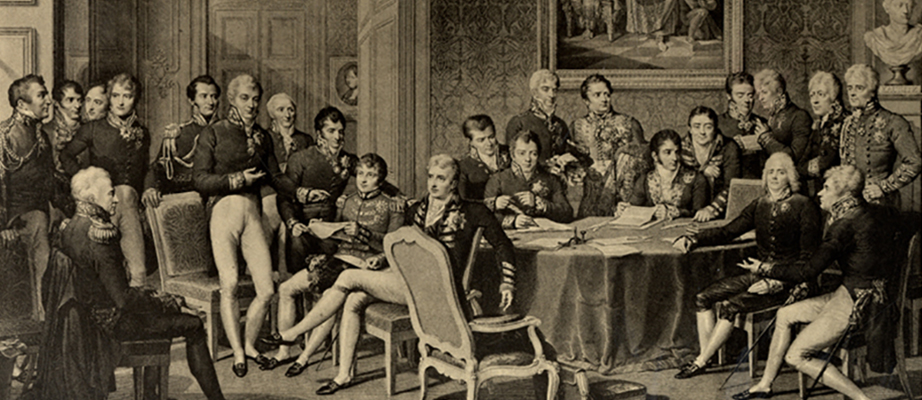

На выставке же в музее Отечественной войны 1812 года представлена не столь масштабная экспозиция, но также органично вписывающаяся в общий контекст интереса к событиям Французской революции, Наполеоновских войн и организации новой системы после них. Всего представлено около 30 экспонатов, в основном это гравюры, изображающие участников конгресса: монархов, министров, сцены встреч «вершителей судеб Европы». В сентябре 1814 года в Вене собрался весь цвет европейской дипломатии, российскую делегацию возглавил сам император – Александр Павлович, в числе же дипломатического корпуса были лучшие государственные деятели и министры, чьи портреты занимают достойное место в экспозиции. Это посол в Вене А.К. Разумовский, генерал-адъютант П.В. Голенищев-Кутузов, старший генерал-адъютант в свите Александра I– Ф.П. Уваров, один из ближайших друзей императора – князь Адам Чарторыйский, и, наконец, статс-секретарь, министр иностранных дел России, «русский грек» Иоанн Каподистрия.

Статс-секретарь и будущий первый правитель независимой Греции оставили бесценный для изучения дипломатии начала XIXвека источник – «Записка графа Иоанна Каподистрия о его служебной деятельности», в котором содержится обзор «его служебного поприща» с 1798 по 1822 годы. Сам обзор, написанный по-французски и его перевод, выполненный К.К. Злобиным, впервые были опубликованы в третьем томе сборника Русского исторического общества в 1868 году (ссылка).

Граф, по распоряжению Александра I, принял непосредственное участие в переговорах по вопросам послевоенного устройства Европы, император поручил ему решение судьбы и защиту интересов свободолюбивой и гордой Швейцарии. Говоря о будущем Европы, Александр I так характеризовал задачу Российской империи в построении новой системы, что и зафиксировано в «Записке…»: «Возвратить каждому народу полное и совершенное пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас самих под защиту общего союза, охранить себя и защитить их от честолюбия завоевателей, вот основания, на которых мы надеемся с Божьей помощью утвердить эту новую систему».

Подпись И. Каподистрия, как и подписи двух других представителей Российской империи на Венском конгрессе - К. В. Нессельроде, А. К. Разумовского присутствует на заключительном Акте конгресса.

Этот бесценный документ (изображение № 1), переданный Архивом внешней политики Российской империи, является центральным экспонатом выставки. Подписан он 21 апреля 1815 года уполномоченными России, Австрии, Великобритании, Испании, Португалии, Пруссии, Франции и Швеции и оставлен на основе и в дополнение к Парижскому мирному договору от 18 (30) мая 1814 года. Всего Главный акт состоит из 121 статьи с Приложениями, повторяющими и дополняющими договоры, соглашения, декларации и другие акты, заключенные во время Венского конгресса. В экспозиции также присутствуют копии трактатов о дружбе между Российской империей, Пруссией и Австрией, заключенные в Вене 21 апреля 1815 года и посвященные вопросам нового устройства Польши.

Коллекция, действительно, небольшая, но логично завершающая постоянную экспозицию музея Отечественной войны 1812 года, тем более что располагается в финальном зале. Мир, чье метафоричное отражение можно видеть в подписях 8 уполномоченных представителей держав, красующихся на Главном акте Венского конгресса, ярко контрастирует с циклом полотен Верещагина «1812 год», расположенных вдоль стен.

Венская система международных отношений качественным образом отличалась от своей предшественницы – системы Вестфальской. Упомянутый «Европейский концерт» игрался большей частью согласованно, каждая империя знала свою партию. Но будем честны, второстепенные державы были часто не слышны, а любое обострение отношений отражалось жестким для слуха диссонансом. После Крымской войны Европа вошла в полосу нестабильности, которая закончилась, быть может, только Ялтинской конференцией, которая, правда, и сама не стала основой для продолжительной гармонии.

Важно отметить, что главным принципом Венской системы стало поддержание баланса сил. На заседании, состоявшемся в марте, Сергей Нарышкин, характеризуя особенности этой системы XIXвека, подчеркнул, что «язык ультиматумов на время ушел из политической практики, а вопросы войны и мира все чаще стали решаться за столом переговоров», что было реализовано в других международных конференциях, как-то: Парижский конгресс 1856 года, Лондонские конференции (1832, 1867). Таким образом, Венский конгресс действительно можно считать удачным примером разрешения острого вопроса: «Возможно ли договориться ведущим державам?». История отвечает нам, что возможно, но только при условии (здесь мы вновь процитируем И. Каподистрия): «… что союзные державы берутся за оружие для того, чтобы поддержать великие постановления и общий мир, бывший их плодом».

Ольга Давыдова

Связанные

Вас возможно заинтересует:

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства