Выставки

В этом году один из главных театров страны отмечает 195–летний юбилей. Эта дата совпала с другим важным событием театральной жизни нашей страны – 2019 год в России был объявлен Годом театра.

В связи с этим в Российской государственной библиотеке проходит выставка «К юбилею Малого театра: спектакли, бенефисы, гастроли», основанная на документах XIX – начала XXI века – газетах, нотах, грампластинках. Цель экспозиции – раскрыть историю Малого театра, познакомить с другими драматическими театрами, с театрально-музыкальными постановками, с аудиозаписями спектаклей в исполнении великих русских актёров. Проект подготовлен двумя специализированными отделами РГБ – Отделом газет и Отделом нотных изданий и звукозаписей.

Важной датой в истории театральных постановок в России стал 1672 год, когда при царе Алексее Михайловиче были разыграны первые театральные действа. Созданный тогда придворный театр перестал существовать после кончины Алексея Михайловича в 1676 году. Следующий этап развития российского театра связан с эпохой Петра I, но тогда театр также просуществовал всего несколько лет – с 1702-го по 1707 год. Были и другие попытки организации театра. Спустя полвека, в течение которого интерес общества к театру возрастал, 30 августа 1756 года, Елизавета Петровна своим указом официально учреждает в Петербурге государственный публичный «Русский для представления трагедий и комедий театр», ставший постоянно действующим профессиональным театром. Директором был назначен Александр Петрович Сумароков.

В Москве возникновение национального театра произошло годом позже, в 1757 году, когда из воспитанников и студентов основанного в 1755 году Императорского университета под руководством известного поэта и драматурга Михаила Матвеевича Хераскова была составлена любительская театральная труппа «Вольного русского театра». Театр просуществовал недолго, но на его основе впоследствии была сформирована первая постоянная труппа в Москве, отмечается на сайте Малого театра.

Несколько десятилетий московская труппа, в которую входили драматические актеры, певцы, танцовщики и музыканты, возглавлялась частными предпринимателями. Дольше и успешнее всех с этим справился антрепренер М.Е. Медокс, выстроивший в 1780 году новый большой театр, получивший название Петровского (по названию площади, на которой находился). С 1806 года труппа Петровского театра перешла на казенный счёт, в систему императорских театров, и стала называться Императорский Московский театр. Но поскольку незадолго до этого события здание Петровского театра сгорело, труппа давала свои представления то в доме Пашкова на Моховой, приспособленном под театр, то в деревянном театре у Арбатских ворот, сгоревшем в 1812 году, то в доме Апраксина на Знаменке. И лишь в сезон 1824/25 годов, когда 14 октября 1824 года состоялось первое представление в перестроенном архитектором В.О. Бове доме купца Варгина, драматическая часть труппы Императорского Московского театра обрела свой постоянный дом – Малый театр. Эта дата вошла в историю как день официального открытия Малого театра.

На выставке впервые демонстрируется газета «Московские ведомости» – памятник начала XIX века, имеющая особое значение, так как в ней было помещено объявление о первом спектакле: «Дирекция Императорского Московского театра через сие объявляет, что в следующий вторник 14-го числа сего Октября месяца дан будет на новом малом Театре, в доме Варигина, на Петровской площади, для открытия оного, спектакль, а именно: новая увертюра сочинителя А.Н. Верстовского…» (1824 год, № 82, Суббота, 11 октября).

Слово «малый» сначала даже не писали с заглавной букв – ведь оно объясняется просто размерами здания, которое было невелико по сравнению со стоящим по соседству Большим театром, предназначенным для балетных и оперных спектаклей. Но вскоре слова «Большой» и «Малый» стали именами собственными, и ныне во всех странах мира звучат на русском языке. Некоторое время балетно-оперная и драматическая труппы Императорского Московского театра были единым целым: один и тот же артист мог участвовать в спектаклях разного рода, театры были соединены подземным ходом.

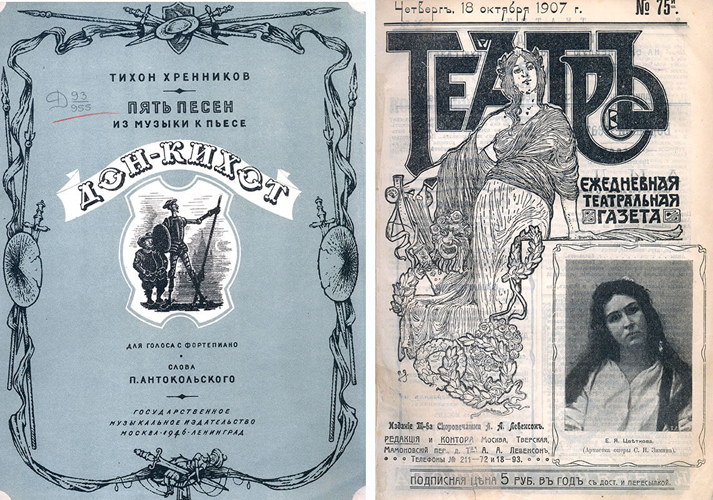

Не меньший интерес представляют и другие редко экспонируемые для широкой публики газеты конца XIX – начала ХХ веков: «Театральная жизнь», «Театр», «Малый театр». На их страницах можно познакомиться с историей развития театрального искусства в России, с открытием Малого и других драматических театров, с критикой и рецензиями на театральные постановки, с публикациями пьес, театральной хроникой. Газеты, выполняя роль «скорой справки», буквально пестрят биографиями таких великих актёров, как Мария Дмитриевна Львова-Синецкая (1795–1875), Надежда Васильевна Репина (1809–1867), Пров Михайлович Садовский (старший) (настоящая фамилия – Ермилов; 1818–1872), Леонид Львович Леонидов (настоящая фамилия – Стакилевич; 1821–1889), Корнелий Николаевич Полтавцев (также встречается написание имени Корнилий; 1823–1865), Иван Васильевич Самарин (1817–1885), Александр Алексеевич Остужев (настоящая фамилия – Пожаров; 1874–1953), Варвара Николаевна Рыжова (1871–1963), Игорь Владимирович Ильинский (1901–1987), Михаил Иванович Царёв (1903–1987), Александра Александровна Яблочкина (1886–1964) и многие другие. Интересный материал о театре конца XIX – начала XX века представлен в книге Владимира Аркадьевича Теляковского «Дневники директора Императорских театров» (М., 1998): талантливый организатор театрального дела раскрывает секреты управления творческим процессом, наблюдает за важнейшими культурными процессами эпохи. Его книга – уникальная историческая летопись жизни театрального мира.

С самого зарождения театральное действо сопровождалось музыкой. Экспонируемые на выставке ноты отражают музыкальные произведения, написанные российскими композиторами для театра. Среди имён – Михаил Глинка, Василий Калинников, Александр Гречанинов, Юрий Кочуров, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Тихон Хренников. Особый интерес в экспозиции представляют аудиозаписи – «творческие портреты» актёров Михаила Царёва, Аллы Тарасовой, Евгения Вахтангова, Николая Мордвинова, Николая Анненкова, Ольги Андровской и других. В их исполнении можно послушать отрывки из пьес Максима Горького, Александра Островского, Льва Толстого и так далее.

Малый театр неотделим от имени великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Малый стал «Домом Островского». Великий драматург написал 48 пьес, и все они были поставлены в Малом. Островский создавал пьесы специально для Малого и обязательно сам читал их актерам. Многие произведения были написаны Островским для бенефисов, по просьбе того или иного актера Малого театра. Памятник великому драматургу был установлен у входа в театр в 1929 году.

В годы Великой Отечественной войны Малый театр не остался в стороне от всеобщей борьбы за Победу. Артисты театра одними из первых приняли участие в работе фронтовых бригад, выступавших в воинских частях и госпиталях. В 1943 году был создан Фронтовой филиал Малого театра, задачей которого было художественное обслуживание действующих частей армии. Свыше 2700 фронтовых спектаклей и концертов было дано в годы войны силами бригады Малого театра и его Фронтового филиала. На средства, собранные коллективом театра, в 1944 году была построена и передана армии эскадрилья самолетов, получившая название «Малый театр – фронту». С октября 1944 года по май 1945 года эскадрилья громила врага в небе над Восточной Пруссией, отмечается на сайте Малого театра.

В 1991 году Указом Президента Российской Федерации Малый театр как особо ценный объект национального наследия объявлен достоянием народов России.

Выставка продлится до 21 сентября 2019 года в Камерном зале Отдела нотных изданий и звукозаписей в Доме Пашкова. Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1 (вход со стороны Староваганьковского переулка). Вход по читательским билетам. Кураторы выставки – Людмила Александровна Лейченко (Отдел нотных изданий и звукозаписей), Татьяна Ильинична Белоусова (Отдел газет).

Напомним, что история театра в России является одной из приоритетных тем работы Российского исторического общества на 2019 год. Соответствующее решение было принято на Общем собрании РИО, которое состоялось 20 июня 2019 года в Музее Победы.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства