В мире археологии

Вислые печати использовались в Древней Руси для скрепления различных официальных документов (актов) – жалованных грамот, договоров, указов, официальных посланий и частных писем.

Право пользования ими имели лишь представители высшей светской и церковной власти: князья, их наместники и некоторые бояре; киевские митрополиты, архиепископы и епископы различных епархий и их наместники; отдельные монастыри и их игумены; представители государственного аппарата управления Новгородского государства. Печать служила подтверждением подлинности документа и законности содержания указа или требования, изложенного в документе. Она удостоверяла подпись лица, выдавшего документ.

Отмечая 800-летие со дня рождения святого князя Александра Ярославича Невского (1221–1263) следует обратиться к его печатям: материальным свидетельствам значительной политической и военной деятельности этого князя в первые и самые тяжелые десятилетия после монгольского нашествия на Русь.

На фото: Изображение Александра Ярославича на миниатюре Лицевого летописного свода 1568–1576 гг. (Т. 6, стр. 8)

От времени правления Александра Ярославича не сохранилось ни одного письменного документа. Но в ряду других свидетельств его деятельности стоят 146 печатей, зарегистрированных к настоящему времени. Все они были привешены к различным актам, а после их утраты не были уничтожены, археологизировались и сохранились.

Полторы сотни печатей XIII в., дошедших до наших дней от одного правителя – случай в древнерусской сфрагистике исключительный. Для сравнения приведем количество известных сейчас печатей близких родственников Александра Ярославича: отца (князя Ярослава Всеволодовича) – 52, братьев (князей Андрея и Ярослава) – соответственно 4 и 30, детей (князей Дмитрия и Андрея) – соответственно 81 и 33 печати.

Традиция оформления многочисленных княжеских печатей XII–XIII вв. включала изображение на них образов небесных покровителей владельцев булл: самого князя и его отца. Узнав имена святых на печатях и сравнив их с именами и отчествами известных исторических персонажей, можно понять, кому они принадлежали. Изображения на печатях подчеркивают идею дарования княжеской власти от бога, а также ее преемственности от отца к сыну.

Печати, приписываемые князю Александру Ярославичу, впервые были найдены в окрестностях Новгорода, на Новгородском городище, и атрибутированы академиками Н.П. Лихачевым и В.Л. Яниным. При определении их принадлежности ученые опирались на изображения святых – одно из них олицетворяет христианское имя князя, второе – его отца. Небесным покровителем отца Александра Невского был святой Феодор Стратилат, а самого князя – святой Александр.

В.Л. Янин выделил две группы печатей Александра Невского. На первой группе изображены стоящие святые воины, держащие в руках меч и щит, или копье и щит; по сторонам фигур помещены имена святых: АЛЕКСАНДР и ФЕОДОР. Насчитывается 29 таких печатей, оттиснутые тремя парами матриц.

Фото печатей Александра Ярославича первой группы

Новгород, до 1917 г.

Фото печатей Александра Ярославича первой группы

Новгород, Городище, 1980 г.

Фото печатей Александра Ярославича первой группы

Тверская обл., Весьегонский р-н, 2020 г.

Фото печатей Александра Ярославича второй группы

Новгородская обл., Пестовский р-н, 2014 г.

Фото печатей Александра Ярославича второй группы Новгород, Городище, 1965 и 1966 гг. (найдена в два приема).

Фото печатей Александра Ярославича второй группы Новгород, Городище, 1982 г.

Святых Александров-воинов известно три: воин-римлянин, воин египетский и просто воин. Специалист по русскому летописанию В.К. Зиборов высказал предположение, что князь Александр был назван в честь святого Александра Римлянина, память которого чтится 13 мая. К этой дате в настоящее время и относят рождение святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Ярославич – второй сын Ярослава Всеволодовича и внук Всеволода Большое Гнездо. В 1236–1240, 1241–1252, 1257–1259 гг. он князь новгородский, в 1249–1263 гг. великий князь киевский, в 1252–1263 гг. – великий князь владимирский. В 1240 г. одержал победу над шведами при впадении реки Ижоры в Неву, в 1242 г. разбил войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, позже одержал ряд побед над литовцами.

В 1252 г. Александр получил в Орде ярлык на великое княжение во Владимире. В 1262 г. после антиордынского восстания в Суздале, Владимире, Ростове, Переславле и Ярославле поехал в Орду и отвратил погром русских городов. В Орде он заболел и на обратном пути скончался в Городце на Волге, был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире.

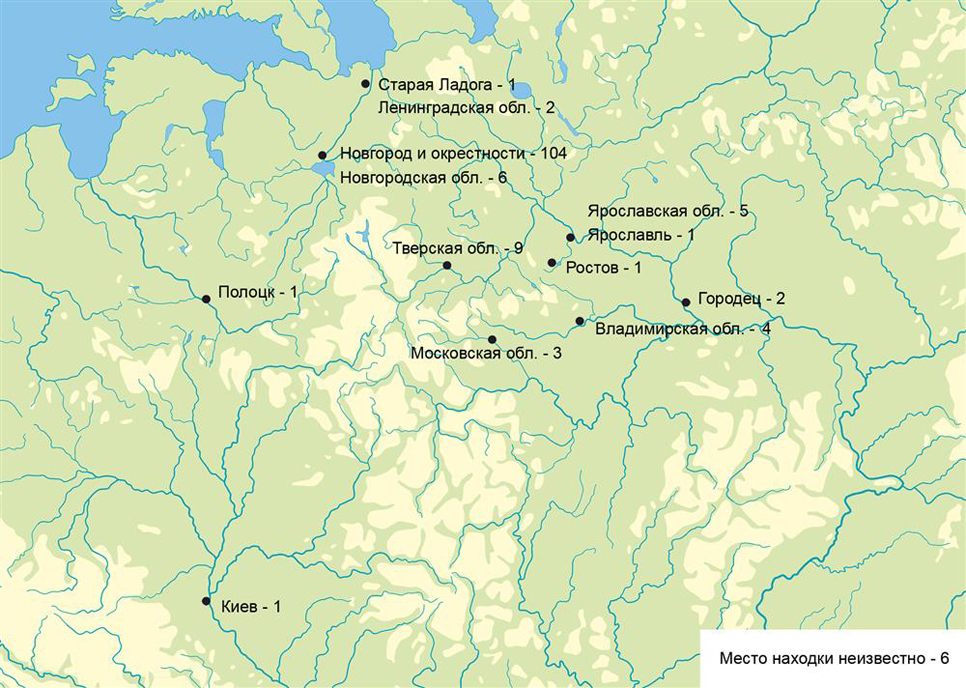

Ареал находок печатей Александра Ярославича очень широк, он охватывает центральные районы Новгородской земли и Северо-Восточную Русь. Отмечены печати Александра также в Западной и Южной Руси.

На фото: Карта Восточной Европы с отметками находок печатей Александра Ярославича

Более 70 % булл (104 экз.) происходят из Новгорода и его окрестностей. При этом подавляющее их большинство найдено на Новгородском городище – резиденции новгородских князей. Из самого Новгорода происходит лишь пять печатей. Две из них найдены при проведении археологических раскопок: на Ярославовом Дворище в 1948 г. и на Неревском раскопе в 1955 г. (в слое 1270–1290-х гг.), еще три – случайные находки в разных частях города.

Из других регионов Новгородской земли происходит 18 печатей. Только одна из них найдена при проведении археологических раскопок: в Старой Ладоге в 2006 г. Остальные печати – случайные находки частных лиц, они не имеют точных топографических привязок. Две печати происходят из Ленинградской, шесть – из Новгородской и девять – из Тверской области.

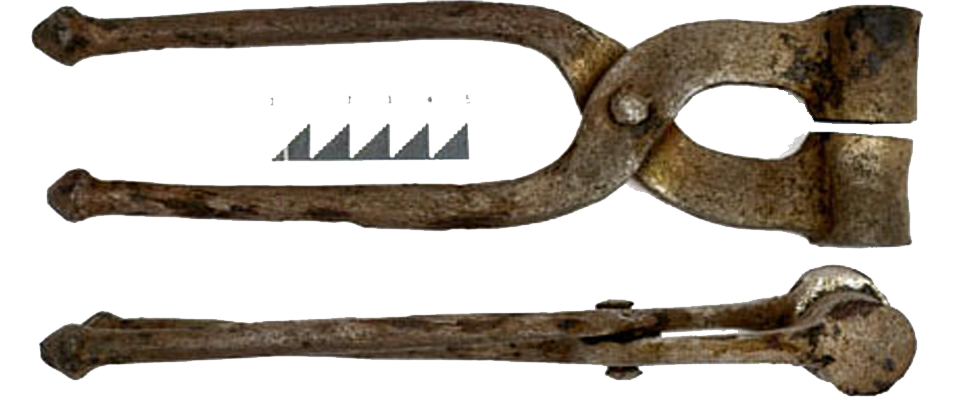

На фото: Новгородский буллотирий XIV в., находка Новгородской археологической экспедиции ИА РАН 2011 г.

Из различных регионов Северо-Восточной Руси происходит 16 печатей. Две из них найдены при проведении археологических раскопок: в Ростове в 2007 г. и в Ярославле в 2019 г. Остальные печати, как и в Новгородской земле, не имеют археологического контекста и точных топографических привязок. Пять печатей происходят из Ярославской, четыре – из Владимирской, три – из Тверской области, еще две – из Городца на Волге.

Кроме этого, по одной печати Александра найдено в Полоцке и в окрестностях Киева. У шести печатей места находок остались неизвестными.

Большое количество сохранившихся до наших дней печатей Александра Ярославича и их широкое распространение по территории Руси, свидетельствует о его чрезвычайно высокой активности как государственного деятеля и подтверждает оценку князя как крупнейшей фигуры в русской истории этого периода.

В XVI в. церковь причислила Александра Невского к лику святых, а в 1724 г. по распоряжению Петра I его мощи были перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

П.Г. Гайдуков

Источник: https://www.archaeolog.ru/ru/press/articles/o-pechatyakh-knyazya-aleksandra-yaroslavicha-nevskogo

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

В рамках акции «Ночь музеев» будет представлен проект «Digital Пётр»

ИА РАН: уточнено место погребения сына и внука Александра Невского

Минобороны РФ опубликовало документы о Берлинской наступательной операции

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства