Новости и события Российского исторического общества

В Государственном музее истории религии открылась выставка, посвящённая истории Общества, учреждённого 16 мая 1802 года императором Александром I для оказания материальной помощи всем нуждающимся.

До 1816 года организация называлась «Благодетельное общество». А после получила название, с которым вошло в историю российской благотворительности — Императорское Человеколюбивое общество.

Вдохновляясь опытом западноевропейских стран, прежде всего Германии, Александр I создал первую в России благотворительную организацию, включённую в государственную структуру как центр, организующий благотворительную деятельность в стране. Главой общества стал сам император, а руководящим органом — Совет Человеколюбивого общества, состоящий из 11 чинов первых четырёх классов. В него входили видные государственные и общественные деятели, высшие сановники, аристократы и крупные предприниматели. Возглавлял Совет главный попечитель, и первым главным попечителем был назначен автор проекта общества князь А.Н. Голицын, министр народного просвещения и близкий друг Александра I. В дальнейшем эта должность вверялась митрополитам Санкт-Петербурга.

Основным направлением деятельности Императорского человеколюбивого общества стало решение государственных задач в области призрения и учреждение заведений «1) для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам неспособных; 2) для воспитания сирот и детей бедных родителей; 3) для доставления неимущим, кои в состоянии работать, приличных упражнений, снабжая их материалами, собирая обработанные ими изделия и сбывая оные в их пользу».

Финансирование Человеколюбивого общества шло из кабинета его Величества, ежегодно выделявшего около 150 000 руб. Однако главным источником дохода организации стали добровольные взносы частных лиц. Среди них были многие члены императорской семьи, особенно существенный вклад вносили императрицы и великие княгини. Также попечителями выступали многие представители аристократии, государственные деятели, помещики, предприниматели и купцы. Филиалы Императорского Человеколюбивого общества появились в Москве, Казани, Воронеже, Уфе, Рязани и многих других городах. Наиболее распространёнными учреждениями филиалов стали богадельни и приюты для детей.

В начале ХХ века к 100-летию своего существования общество стало мощной и разветвлённой организацией, в которой состояло 274 благотворительных учреждений, помощь оказывалась свыше 200 000 бедным, ежегодно расходовалось 1,5 млн руб. В его деятельности личным трудом или пожертвованиями принимало участие более 4500 человек. В это время частные и общественные пожертвования стали в 11 раз превышать казенные субсидии, в результате чего Императорское Человеколюбивое общество стало в большей мере общественной благотворительной организацией, нежели государственным ведомством.

Просуществовав более 100 лет, до 1918 года человеколюбивое общество оказалось прототипом бесплатных социальных организаций служб, которые появились в Советской России и Советском Союзе и существуют по сей день в области медицины, образования и других сферах жизни современных россиян.

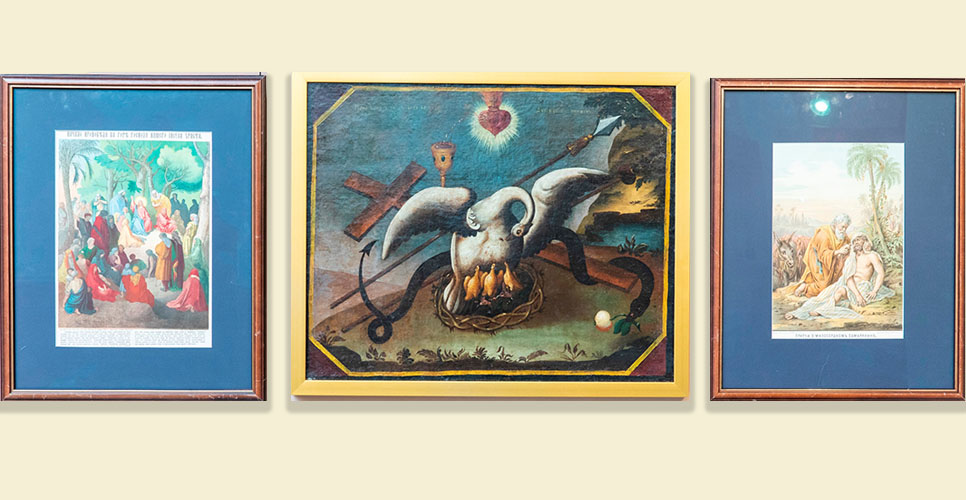

На выставке представлены документы, связанные с историей Общества, живописные и графические портреты его главных попечителей: членов императорской фамилии, князя А.Н. Голицына, митрополитов Новгородских и Санкт-Петербургских. Дополняют экспозицию фотографии, запечатлевшие воспитанников и воспитанниц учебных заведений Общества, а также здания, в которых находились различные его учреждения: лечебницы, столовые, дома призрения, конторы для сбора пожертвований.

Отдельный раздел выставки рассказывает об издательской деятельности одного из подразделений Общества — «Особого Петроградского Комитета Ее Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну». Комитет занимался выпуском цветных открыток, вырученные от продаж деньги шли на нужды нуждающихся.

Выставка продолжит работу до 22 мая 2022 года.

Текст: Полина Животова

По материалам сайта Государственного музея истории религии

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства