Новости и события Российского исторического общества

21 июня 1941 года на вооружение Советской армии официально была принята многозарядная пусковая установка «Катюша». Финальные испытания «Боевой машины 13» (БМ-13) состоялись буквально за полдня до начала Великой Отечественной войны.

В историю она войдет как один главных символов стойкости, мужества и самоотверженности советских людей. Разрабатывать установку начали еще с середины 30-х годов. Прообраз «Катюши» – образец ракетной установки на танке БТ-5 с десятью ракетами – фигурирует в архивных документах от 26 января 1935 года. К тому времени советская военная промышленность уже добилась значительных успехов в производстве боевых реактивных снарядов, которые были опробованы в реальных боевых условиях – на Халхин-Голе. Что же касается разработки будущих «Катюш», то основные проектные работы и испытания провели еще в 1938–1939 годах. Однако военные требовали доработок: «Катюши» должны были стать надежнее, мобильнее и более простыми в обращении.

Такая установка была фактически готова к началу 1940 года. Именно тогда было выдано авторское свидетельство на ракетную автоустановку, в числе создателей которой значились сотрудники Реактивного научно-исследовательского института, впоследствии переименованного в НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности, – Андрей Костиков, Иван Гвай и Василий Аборенков.

Эта установка существенно отличалась от первых опытных образцов 1938 года. Пусковая установка для реактивных снарядов располагалась по продольной оси автомобиля, имела 16 направляющих, на каждую из которых устанавливались по два снаряда. Снаряды, за основу которых были взяты авиационные РС-132, также были модифицированы – они стали более длинными и мощными и получили название М-13.

«Генеральная репетиция» – испытания на подмосковном полигоне Софрино – состоялась 17 июня 1941 года. Две боевые машины демонстрировали стрельбу с применением осколочно-фугасных реактивных снарядов. За стрельбами наблюдало все высшее руководство Красной Армии, в их числе нарком обороны маршал Семен Тимошенко, начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков, начальник Главного артиллерийского управления маршал Григорий Кулик, а также нарком вооружений Дмитрий Устинов и многие другие. Испытания новой установки произвели большое впечатление. Спустя несколько дней, 21 июня 1941 года, были подписаны документы о принятии на вооружение и срочном развертывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13. Так началась история «Катюши», прославленной в песнях и стихах и навсегда ставшей частью нашего фольклора.

Характерный силуэт грузовика 40-х годов с наклонной конструкцией вместо кузова – «Катюша» стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО), которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки (ПУ), приборы управления стрельбой и транспортные средства. Она могла одновременно поражать цели на значительных площадях – дальность полёта составляла 8 470 метров, а залповый огонь позволял атаковать внезапно. Это не только несло значительные разрушения, но и ломало моральный дух противника, и трудно сказать, что в разгар войны имело большее значение.

Свое боевое крещение «Катюша» прошла 14 июля 1941 года. Ровно в 15 часов 15 минут семь БМ-13 открыли огонь по железнодорожной станции Орша, где застряли советские эшелоны с военной техникой, попавшей в руки немцев. Там же было сконцентрировано подкрепление для наступающих частей противника. Батарея капитана Ивана Андреевича Флёрова вошла в историю как первая в годы Великой Отечественной и первая в мире боевая часть реактивной артиллерии, участвовавшая в боевых действиях.

Всего за несколько секунд по цели был выпущен полный боекомплект батареи — 112 реактивных снарядов, каждый из которых нес боевой заряд весом почти в 5 килограммов. В этот день немецкое командование получило паническое донесение с фронта: «Русские применили батарею с необычным числом орудий. Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют: огневой налёт подобен урагану. Потери в людях значительные».

Еще одним ударом батарея Флерова уничтожила понтонную переправу гитлеровцев через реку Оршица, а через несколько дней на фронт прибыли еще две батареи — лейтенанта Александра Куна и лейтенанта Николая Денисенко. С этого момент началось формирование целых полков реактивной артиллерии.

Производство пусковых установок в срочном порядке было развернуто сразу на нескольких предприятиях. Все они обладали разными возможностями, поэтому подчас в конструкцию установки вносились некоторые изменения. Это привело к тому, что в первые годы войны в войсках использовалось до десяти разновидностей пусковой установки БМ-13, что затрудняло обучение личного состава и негативно отражалось на эксплуатации боевой техники. К апрелю 1943-го конструкторы учтут и скоординируют все разночтения – и на вооружение примут уже унифицированную пусковую установку БМ-13Н.

Боевые машины БМ-13 со 132-миллиметровыми реактивными снарядами стали самыми массовыми в советской реактивной артиллерии времен Великой Отечественной войны: с июля 1941 года по декабрь 1944-го их выпустили. Впоследствии под нужды пусковой установки были приспособлены многие другие машины, например, ленд-лизовские грузовики «Студебеккер».

Советская реактивная артиллерия была лучшей в годы Великой Отечественной войны. Даже сопоставимый по мощности немецкий реактивный миномет Nebelwerfer, носивший у советских солдат прозвища «Ишак» и «Ванюша», был менее мобильным, а дальность его стрельбы – в полтора раза уступала «Катюше». Ну а достижения союзников Советского союза по антигитлеровской коалиции в области реактивной артиллерии были еще более скромными.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Опубликованы неизвестные ранее архивные документы о первых днях ВОВ

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

Статья Сергея Евгеньевича Нарышкина в «РГ»: «Победитель с псевдонимом Виктор»

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

- 19 февраля 2026 года в Москве представили воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

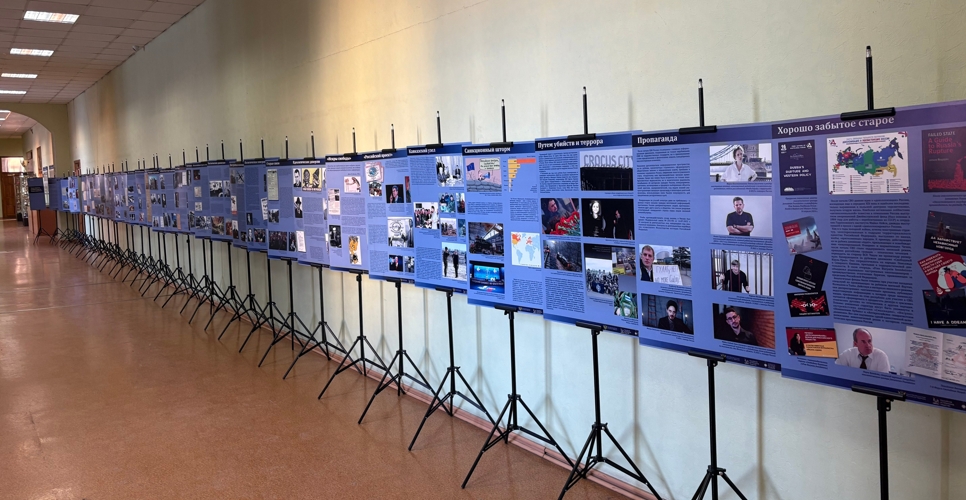

- Руслан Гагкуев принял участие в открытии выставки в Представительстве Алтайского края

- Р. Гагкуев: «“Имена Победы” — вклад в увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны»

- В Доме РИО прошла международная конференция, посвящённая малым нацизмам

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»