Факультатив

К чему привели первые почвоведческие и палинологические исследования раскопок валов в Болгаре.

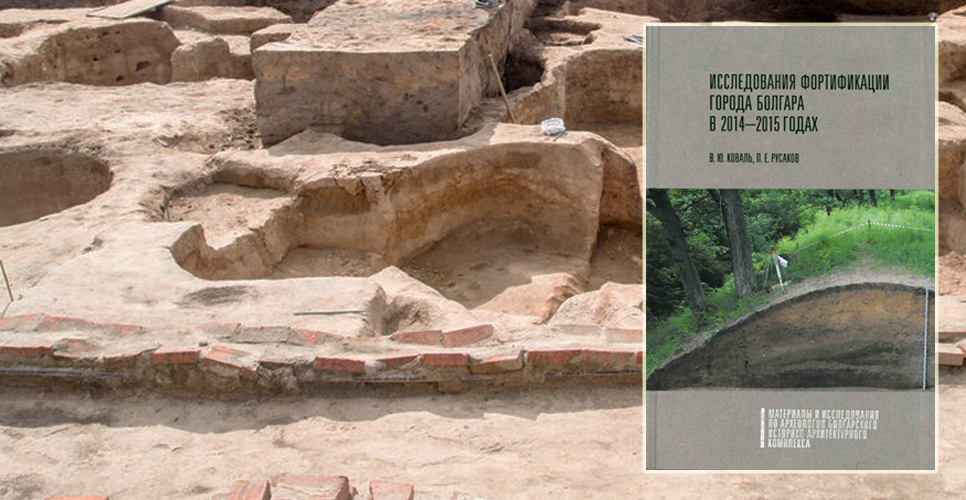

Монография В.Ю.Коваля и П.Е.Русакова «Исследования фортификации Болгара в 2014–2015 годах» представляет результаты раскопок Института археологии РАН, выполнявшихся в содружестве с Институтом археологии АН Республики Татарстан (г.Казань) на одном из крупнейших городищ эпохи Средневековья в Восточной Европе. Исследования проводились в рамках проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар». Впервые после работ 1946 года были проведены две прорезки вала Болгара. В результате удалось установить, что в середине XIV века город Болгар был окружен насыпным валом, в котором не было никаких "внутривальных конструкций". Не удалось обнаружить на вершине вала и следов каких-либо иных (в том числе деревянных) оборонительных сооружений. Под валом были найдены следы древней пашни, трасса полевой дороги XIV века, выводившей из города, а также участок мусульманского кладбища. Впервые за всю историю изучения валов Болгара раскопки сопровождались комплексом естественнонаучных исследований (почвоведческих и палинологических), позволивших получить уникальные данные о природной обстановке XIV века из слоёв, надёжно законсервированных валом. Эти сведения представляют большое значение для археологов, историков, палеоэкологов и всех, кто интересуется прошлым Восточной Европы.

Отметим, что в начале 2019 года учёные Института археологии РАН во время раскопок на Болгарском городище (Спасский район Республики Татарстан) обнаружили мастерскую по обработке янтаря конца XIII – начала XIV века, в которой работали выходцы из русских земель. По оценкам специалистов, эта находка вкупе с предыдущими исследованиями доказывает гипотезу о существовании в центральной части крупнейшего торгового и ремесленного центра Золотой Орды мастерской русских ремесленников. Кроме того, находка расширяет данные об истории Волжской Булгарии и средневековой Руси. Как сообщил руководитель раскопок на Болгарском городище научный сотрудник Отдела средневековой археологии ИА РАН Денис Бадеев, «мастерская существовала в период подъёма городской культуры Болгара после разрушительных событий, связанных с захватом Волжской Болгарии монголами». По его словам, находка подчеркивает международные связи Болгара и высокий уровень стабильных торговых отношений этого времени: ремесленники из русских земель, Нижнего Поволжья, Закавказья и других земель жили рядом, работали, торговали и получали материал для своих изделий из регионов, довольно далеко находящихся от Волжской Булгарии.

-

Факультатив

- "Победа куётся в тылу. О тех, кто сражался с врагом вдалеке от линии фронта"

- Что было в церковной казне Благовещенского собора Московского Кремля в 1721 году?

- «История, рассказанная народом»: вышла из печати пятая часть книги

- Впервые опубликовано полное описание археологических находок в Тушинском лагере

- Как жили бояре, стоявшие у истоков династии Романовых

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства