Факультатив

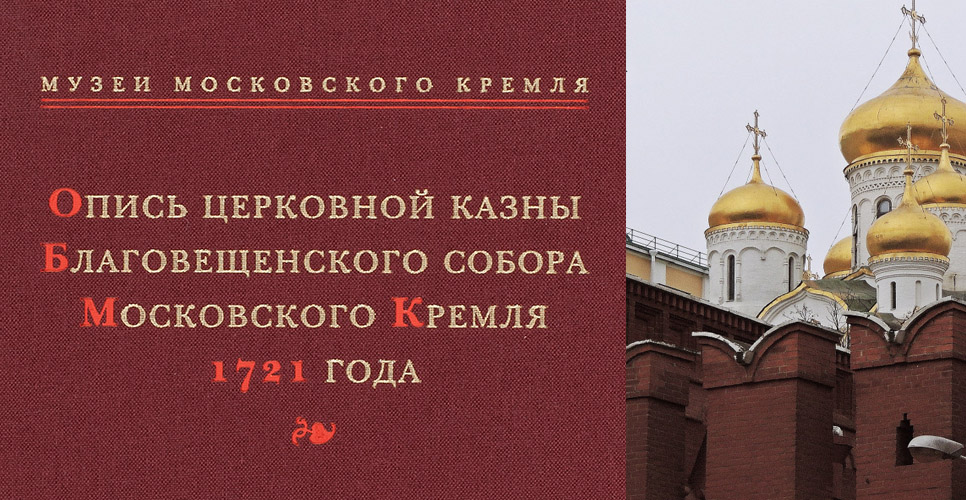

Музеи Московского Кремля опубликовали Опись церковной казны Благовещенского собора Московского Кремля 1721 года. Опубликованная Опись представляет собой не просто перечень имущества храма. В документе содержатся сведения о происхождении многих предметов церковной казны: вкладах членов царской семьи, святынях, привезённых в Москву иерархами Православного Востока. Отмечены и предметы, изъятые из соборной казны и внесённые «вверх» к членам царской фамилии. Кроме того, присутствует информация о различных событиях в истории храма, жизни его клира и служителей. К опубликованному тексту прилагаются комментарии (269), представляющие собой сведения каталожного типа о предметах церковной казны и храмового убранства, ныне хранящихся в собрании Музеев Московского Кремля (и в двух случаях – находящихся в Государственной Третьяковской галерее). Это те памятники, которые удалось идентифицировать с предметами, упомянутыми в описи. Комментарии расположены в порядке перечисления предметов в документе с обозначением номера комментария и указанием листа рукописи. В тексте описи эти номера проставлены в квадратных скобках и выделены жирным шрифтом.

Научно-справочный аппарат публикации включает в себя список описей имущества Благовещенского собора, хранящихся в отделе рукописных, печатных и графических фондов Музеев Московского Кремля, а также указатели – иконографический, предметно-терминологический, книг и имён – c отсылками к номерам листов рукописи.

С первых лет XVIII века имущество храма стало чаще подвергаться ревизии. Самой ранней из сохранившихся описей собора XVIII века является копия 1726 года с описной книги 1721 года, хранящаяся ныне в Российском государственном архиве древних актов. Многие выдающиеся произведения искусства из Благовещенского собора, сохранившиеся до наших дней и вошедшие в собрание Музеев Московского Кремля, ныне представлены как в самом храме, так и в постоянной экспозиции Оружейной палаты. К сожалению, не все предметы, находившиеся в Благовещенском соборе в первой четверти XVIII века, сохранились до наших дней, не все произведения, поступившие из храма в собрание Музеев Московского Кремля, представляется возможным соотнести с упомянутыми в Описи.

Издание представляет исключительную ценность для специалистов, а также может быть востребовано всеми, кто интересуется российской историей и русским искусством.

-

Факультатив

- "Победа куётся в тылу. О тех, кто сражался с врагом вдалеке от линии фронта"

- Что было в церковной казне Благовещенского собора Московского Кремля в 1721 году?

- «История, рассказанная народом»: вышла из печати пятая часть книги

- Впервые опубликовано полное описание археологических находок в Тушинском лагере

- Как жили бояре, стоявшие у истоков династии Романовых

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства