Факультатив

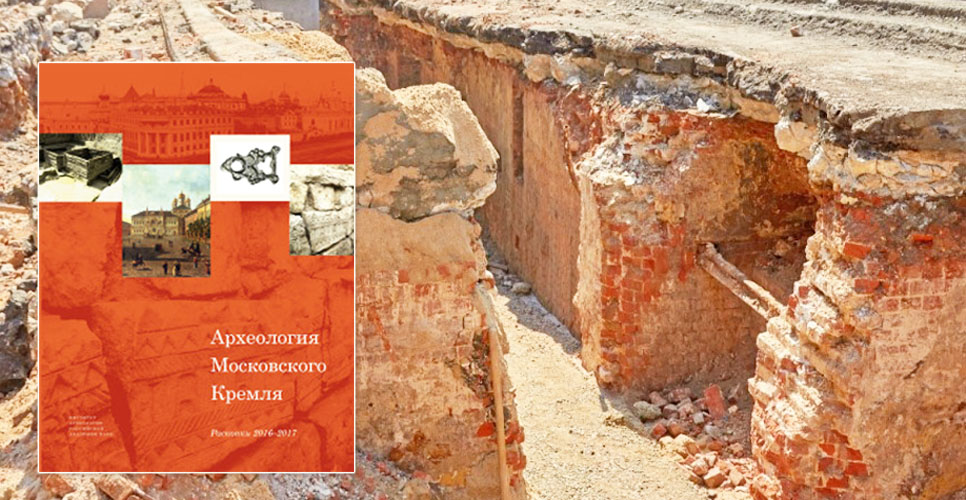

В 2016–2017 годах учёные Института археологии РАН провели раскопки на территории Московского Кремля, на месте демонтированного 14-го корпуса, где когда-то находились Малый Николаевский дворец, Чудов и Вознесенский монастыри.

Результаты их работы теперь доступны широкой аудитории: в январе 2019 года под редакцией члена Президиума Российского исторического общества, директора Института археологии РАН академика РАН, доктора исторических наук Николая Макарова и заведующего Отделом средневековой археологии Института археологии РАН кандидата исторических наук Владимира Коваля вышла книга «Археология Московского Кремля: итоги раскопок на Кремлевском холме». Иллюстрированное издание представляет собой коллективный сборник из 22 статьей, в числе которых – библиография и список встречающихся в сборнике археологических и других научных терминов.

Во вступительной статье Николая Макарова «Что мы знаем о древностях Московского Кремля» рассказывается об истории археологического изучения Кремля и о наиболее дискуссионных вопросах истории ранней Москвы. Кроме того, говорится о последних исследованиях, которые позволили получить новые данные о кремлёвских древностях с использованием современного арсенала научных методов и технологий. Отмечается, что были собраны материалы, важные для разработки двух крупных тематических направлений археологии начала Москвы как одного из городских центров Северо-Восточной Руси: история ранней Москвы в общем контексте древнерусской урбанизации XII–XIV веков и культура Московской Руси и её политической элиты позднего средневековья и раннего Нового времени.

Статья «Восточная часть Кремля: история и историческая топография» представляет обзор письменных источников, в которых говорится, как застраивалась территория Чудова монастыря начиная от 1365 года и заканчивая 1929 годом, когда монастырь был разобран. Какой предстала последовательность строительства, по данным раскопок, можно прочитать в статьях «Монастырские постройки: остатки церкви Чуда Архангела Михаила, галерей и трапезной», «Монастырские постройки: церкви Благовещения и Митрополита Алексия 1680 – 1686 гг.» и «Малый Николаевский дворец».

В статье «Задачи и ход раскопок» описывается последовательность археологических работ: где были заложены шурфы, какие были обнаружены находки и как были выявлены наиболее перспективные части для изучения ранней истории. О том, какие естественнонаучные методы использовались для датирования культурных отложений, о палинологических и палеопочвенных исследованиях и о том, какие новые данные были получены благодаря их применению, сообщается в статье «Древнейшие горизонты освоения: постройки и культурный слой».

В статьях «Культурный слой на Ивановской площади» и «Под фундаментами Военной школы имени ВЦИК: культурный слой и некрополь в центральной части Чудова монастыря» приводятся подробные характеристики культурных слоёв на этих участках. Так, пятиметровый культурный слой под Ивановской площадью на многих участках сохраняет последовательно сменяющие друг друга горизонты различных исторических периодов – от второй половины XII века до слоев XVIII – XIX веков. Стратиграфия на участке демонтированного 14-го корпуса, наоборот, была нарушена: в ходе стройки были срезаны все культурные слои, а фундаменты здания вошли глубоко в материк.

В культурных слоях Кремля конца XII – первой трети XIII века под 14-м корпусом сохранилось множество артефактов, относящихся к домонгольскому времени. В статье «Древнейшие горизонты: материальная культура» подробно рассказывается о находках, характеризующих жизнь ранней Москвы, – украшениях, бытовых предметах, один из которых содержит самую древнюю на сегодняшний день кириллическую надпись, найденную на территории Москвы. В статье «Удельный период»: материальная культура, восточные влияния» анализируются изменения, произошедшие в материальной культуре, и особенности построек, относящиеся к эпохе после нашествия Батыя – с XIII века до середины XIV века.

Изучение кухонных остатков по остеологической коллекции Кремлёвского холма позволило определить примерную мясную диету москвичей на протяжении шести столетий – с XII до конца XVII века. Оказалось, что основой мясного стола у жителей Московского Кремля, несомненно, была говядина, к ней в заметно меньших объёмах прибавлялась свинина, изредка – баранина и козлятина. Также любопытен тот факт, что мясо лося и кабана было статусным для владельцев богатой усадьбы, а пирожки с зайчатиной ели в основном небогатые люди – статья «Археозоологические остатки из культурного слоя».

Во время раскопок была исследована часть некрополя Чудова монастыря – места, где со второй половины XIV века и до 1771 года хоронили крупных церковных иерархов и приближённых к великокняжеским и царским дворам. Полученные данные легли в основу нескольких статей, в которых описываются особенности погребального обряда, специфика погребальных сооружений, уточняются сведения о личностях и социальном статусе погребённых. Анализ антропологических останков с использованием современных методов изучения позволил осветить различные стороны жизни людей, которые играли важную роль в Российском государстве и церковной жизни на протяжении примерно четырех веков – с XIV по XVII век.

Книгу «Археология Московского Кремля: итоги раскопок на Кремлевском холме» можно приобрести в киоске издательства «Политическая энциклопедия», который находится по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19 (1-й этаж, налево от входа в здание, киоск работает с 10:00 до 18:00 в рабочие дни).

-

Факультатив

- "Победа куётся в тылу. О тех, кто сражался с врагом вдалеке от линии фронта"

- Что было в церковной казне Благовещенского собора Московского Кремля в 1721 году?

- «История, рассказанная народом»: вышла из печати пятая часть книги

- Впервые опубликовано полное описание археологических находок в Тушинском лагере

- Как жили бояре, стоявшие у истоков династии Романовых

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства