Новости и события Российского исторического общества

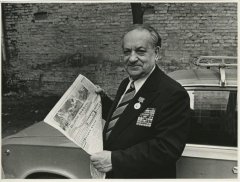

На фото: Г.К. Жуков и В.А. Тёмин

Снимок Тёмина после публикации в родной газете сразу же обошёл все мировые издания, и даже младший лейтенант Вештак, как мы видели, поверил, что знамя действительно развевалось 1 мая, и рассказал об этом Борису Полевому (или, что нельзя исключить, писатель в своём тексте самостоятельно поправил рассказчика).

Последний снимок войны

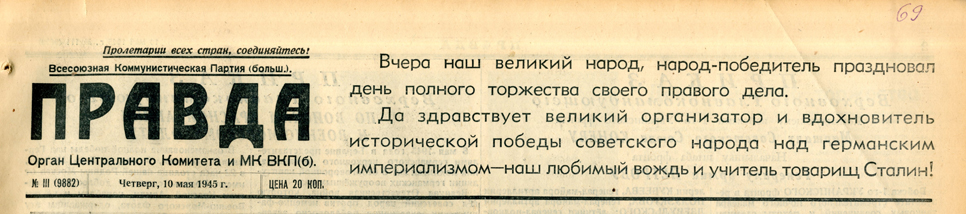

Между прочим, однако, опубликованный в «Правде» снимок снабжён подписью: «Снято 2 мая в 3 часа дня».

В истории о Знамени Победы и собственно знаменитой фотографии нельзя не отметить и другое. Фоном этой истории за внешне кажущейся будничной репортёрской работой съёмки и доставки фотографии в Москву стоит самоотверженный труд многих часто скромных и неприметных фронтовых репортёров – от малотиражной дивизионной газеты до «Правды». И вместе с ними всех, кто с риском для жизни помогал им оперативно добывать информацию, какую ждали советские люди от завершающих разгром врага воинов. За ними стоит и высочайшая в условиях напряженного военного времени организованность институтов государственной власти, в первую очередь командования и политорганов Красной армии, ответственность и дисциплина всех вовлеченных в эти процессы должностных лиц, понимание ими чрезвычайной важности свершающегося исторического события.

Не лишним будет обратить внимание и на то, с каким уважением в редакции «Правды» отнеслись к лётчикам, доставившим снимки в Москву. Их фамилии – В. Лемешкина, К. Москаленко и И. Вештака – были напечатаны рядом с фамилией автора фотографий и отмечены в приказе по редакции.

Утром 3 мая «Правда» вышла с уникальным снимком на первой полосе – знамя над рейхстагом. Здесь же были напечатаны передовая статья «Знамя Победы водружено над Берлином!» и приказ Сталина с объявлением благодарности войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов и салюте им 24 артиллерийскими залпами из 320 орудий…

Дождавшись первого тиража, вместе с кипами только что отпечатанных газет Тёмин бросился на аэродром, где его ждал самолет. И уже через несколько часов, как вспоминал фоторепортер, «Жуков принял меня. А я без слов положил перед ним газету «Правда» с моим снимком. Когда Жуков увидел фотографию, лицо его просветлело».

В наших частях «Правду» передавали из рук в руки. Лондонское радио сообщило, что русские отпечатали свою газету в Берлине, даже не предполагая, через какие приключения пришлось пройти военному корреспонденту, чтобы в газете появился снимок, который уже через день перепечатали все мировые издания. Комментируя переданные по бильду из московского Октябрьского радиоцентра в Англию фотографии Тёмина, известная и влиятельная в те годы лондонская газета «Ньюс кроникл», например, касаясь изображения марширующих колонн пленных немцев, написала: «Это один из исторических снимков войны, который будет жить в памяти»...

Тёмина наградили орденом Красной Звезды, а редактор «Правды» объявил ему благодарность и выписал премию:

«Военный корреспондент Тёмин, выполняя задание редакции, снимал уличные бои в Берлине под обстрелом противника. Товарищ Тёмин снял исторический момент водружения советского Знамени Победы над зданием немецкого Рейхстага...» — говорилось в приказе по редакции от 3 мая 1945 года.

Знамя Победы после войны развевалось ещё некоторое время.

Генерал Шатилов вспоминал:

«12 мая к вечеру мы вдруг получили приказ срочно выступить на северо-запад и расквартироваться в районе бывшей охотничьей дачи Геринга. Причиной этой передислокации послужило то, что район Берлина, в котором мы находились, по договору с союзниками становился оккупационной зоной англичан. Начались спешные сборы. Тогда-то и сняли мы с купола рейхстага наше Знамя. По согласованию с командованием заменили его на большой алый стяг».

Красное полотнище с советской символикой в условиях начинавшейся «холодной войны» и послевоенного обострения отношений с бывшими товарищами по оружию, конечно, не могло не раздражать западных политиков. Союз победителей вскоре был разорван «железным занавесом», а алое полотнище под предлогом скорого обрушения разрушенной снарядами и пожаром крыши англичанами было снято и отдано советским представителям, а купол позже взорван…

Спустя несколько дней Тёмину выпало военное и журналистское счастье в ночь с 8 на 9 мая запечатлеть другое историческое событие, знаменующее Победу в Великой Отечественной войне, – принятие капитуляции гитлеровских войск в Карлсхорсте.

10 мая все газеты Советского Союза опубликовали обращение Верховного главнокомандующего И.В. Сталина к народу, в котором были и строки, посвящённые советскому стягу над Берлином:

«Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами».

9 мая 1945 года военные приключения фотокорреспондента «Правды» Виктора Тёмина не закончились. Они завершились 2 сентября того же года на американском линкоре «Миссури», когда он фотографировал подписание другого акта – акта о капитуляции милитаристской Японии, означавшего окончание Второй мировой войны.

Снимок «Последний снимок войны» – подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии – подписан лично Виктором Антоновичем:

«Действие происходит на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе 2 сентября 1945 года. Принимает капитуляцию представитель Советского Союза генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко».

С лета 1945 года Деревянко был представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Дугласа Макартура. По приказу Сталина генерал-лейтенант Деревянко в качестве представителя Советского Верховного главнокомандования был уполномочен принимать капитуляцию японских войск.

Сын генерала Виталий Кузьмич впоследствии рассказал о забавном случае перед подписанием акта:

«Известный советский фотожурналист Виктор Антонович Темин... бывший в то время специальным корреспондентом газеты «Правда», подарил мне фотоснимок, на котором изображён момент подписания акта генералом Деревянко. При этом он рассказал любопытную историю о происхождении этого снимка. Около 500 корреспондентов со всех концов мира прибыли на линкор «Миссури». Каждому из них было указано место для съёмки. Советских журналистов поставили примерно в 70 метрах от стола, где предстояло подписание акта.

«Лучшее место для съёмки занимали корреспондент и кинооператор одного из американских агентств. Специально для них у борта была сделана удобная площадка. Я сразу оценил место и подался на площадку. Вначале заокеанские коллеги встретили меня недоброжелательно. Но вскоре мы уже хлопали друг друга по плечам, как старые друзья. Этому способствовал запас в моих необъятных карманах банок с черной икрой и водки.

Нашу оживленную беседу прервали два американских офицера. «Сэр, прошу вас удалиться на места, отведенные советским журналистам», – вежливо предложил мне один из них. «Там неудобно снимать!» – «Прошу, сэр!» – настаивал офицер. «Я хочу снимать здесь!» – упрямился я. «Здесь нельзя, сэр. Прошу!» – «Почему отсюда можно снимать американским корреспондентам и нельзя нам?» – спросил я.

– Это место закуплено американским агентством за десять тысяч долларов, – сказали они. – Просим, сэр, покинуть его, или солдаты выбросят вас за борт.

К счастью, в это время на борт линкора поднялась советская делегация. Тёмин подбежал к генералу Деревянко и негромко сообщил:

– Мне не дают места для съёмки.

– Пристраивайся к нам, – не оборачиваясь, сказал Кузьма Николаевич. Навстречу им вышел генерал Дуглас Макартур. Представив членов советской делегации, Деревянко, показывая на Тёмина, сообщил:

– Мой специальный фотокорреспондент (в другом изложении Тёмина эта фраза Деревянко выглядит так: «Это специальный фотокорреспондент Сталина»). – И, обратившись к Виктору Антоновичу, спросил:

– Где вам удобнее расположиться?

– Вот здесь, – ответил Тёмин и показал на то место, с которого его только что удалили.

– Надеюсь, генерал, вы разрешите, – попросил Макартура Кузьма Николаевич.

– О'кей! – кивнул тот и широким взмахом руки остановил офицеров, следовавших по пятам советского фотокорреспондента…

Я смотрю на них иронически и торжествующе. Жест Макартура понят ими правильно. Они отдают честь и уходят. А я забираюсь на подмостки и становлюсь прямо напротив стола, где будет подписываться Акт капитуляции. Я доволен: у меня всем точкам точка!

Корреспонденты всей прессы ошеломлены. Они бы с удовольствием последовали моему примеру, но поздно: начинается церемониал. Никому из наших корреспондентов, как я и предполагал, снять это событие с той точки, где их поставили, к сожалению, не удалось… Мой снимок напечатала «Правда». Редколлегия отметила мою находчивость, оперативность. Премировали меня. Снимок хвалили мои коллеги. Позднее он вошёл во все военные сборники, в один из томов «Великая Отечественная война».

Но я был доволен по другому поводу: это был последний снимок войны!»

Виктор Тёмин был специальным корреспондентом «Правды» на Нюрнбергском процессе и в числе восьми корреспондентов (по два от каждой союзной державы – СССР, США, Англии и Франции) присутствовал при казни главных военных преступников.

Жизнь Виктора Антоновича прошла в постоянных командировках по всему Союзу – едва ли было какое-то важное событие в стране, где бы не оказался репортёр «Правды». За свою карьеру он посетил более 28 стран. Снимки его обошли весь мир. В течение 35 лет Виктор Тёмин регулярно снимал писателя Михаила Шолохова, из этих снимков можно было бы составить целую галерею.

Виктор Тёмин: Знамя Победы в судьбе репортера (часть третья)

Виктор Тёмин: Знамя Победы в судьбе репортера (часть третья)

Советское правительство высоко оценило работу фотожурналиста, наградило его 18 орденами и медалями, присвоило звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Виктор Антонович скончался в 1987 году на 79-м году жизни и похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Наследие Тёмина составило более двадцати тысяч фотографий, писем, личных вещей и других предметов. Родственниками фотокорреспондента часть их была передана в 1996 году в Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). Затем в 2003 году на хранение в Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) поступила основная часть коллекции. Таким образом, архив Виктора Тёмина оказался разделённым между двумя федеральными архивами – ГА РФ и РГАКФД. Позже письма и авторские позитивы были переданы из РГАКФД в ГА РФ. В Российском государственном архиве кинофотодокументов хранятся негативы.

Виктор Тёмин: Знамя Победы в судьбе репортера (часть первая)

Виктор Тёмин: Знамя Победы в судьбе репортера (часть вторая)

Вячеслав Тарбеев,

советник директора Государственного архива Российской Федерации

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства