Новости и события Российского исторического общества

Великая война и приближение Великой революции неузнаваемо меняли облик России и мира – наиболее чуткие современники ощутили жестокий сарказм времени, смешавшего полярные общественные эмоции и культурные смыслы. Люди, режимы и страны стали восприниматься нелепым гротеском или злой пародией на самих себя.

«Когда я озираюсь вокруг, люди кажутся мне карикатурами на своё прежнее «Я»: измученные, усталые, изменившиеся до неузнаваемости. Во что они превратятся, и как долго всё это будет продолжаться?»1Энглунд П. Восторг и боль сражений. Первая мировая война в 211 эпизодах. М., 2013. С. 498./span>,

– записала в своём

дневнике в январе 1917 года

София Бочарская,

сестра милосердия в русской армии...

Сатирическая журналистика едва ли не первой откликнулась на эти настроения, создав своего рода параллельное «измерение», в котором противоречиво, но ярко отразился случившийся в обществе социокультурный и психологический надлом. Последнему поколению сатириков старой России довелось взять на вооружение прежде несовместимые журналистские приёмы – героизацию и осмеяние, трагедийность и глумление, пафос и шаржирование. Политический контекст лишь подкреплял эти стратегии, ведь пространство профессиональной деятельности журналистов пролегало между двумя полюсами политических эмоций – любовью к Отечеству и неприязнью к власти, сначала – к самодержавию, потом – к большевизму. Этот эмоциональный – на разрыв! – настрой наиболее ярко проявился в самом популярном в обществе сатирическом журнале тогдашней России – «Новом Сатириконе». Блистательный сатирик Аркадий Аверченко, редактор журнала, со своей высокопрофессиональной командой писателей и художников создали новый язык и новые формы актуальной сатирической журналистики, сумев сохранить своё детище в условиях, когда все другие оппозиционные издания уже прекратили своё существование, – вплоть до августа 1918 года.

А.Т. Аверченко. (1913-1914 годы) |

Созданная новосатириконовцами система образов вражды и приязни («чужие» и «свои»), была подвижной, а конкретные адресаты сатиры выступали в изменчивых ролях, отражая реальность на фронтах и в тылу. Но были в работах журналистов своего рода островки постоянства – там язык публикаций резко менялся, терял свой ядовитый сарказм и наполнялся любовью, замешанной на тревоге и боли. Речь идёт о русской армии. Ни трудности на полях сражений, ни горечь отступлений, ни даже факты братаний на русско-германском фронте не ставились в вину армии и её офицерству. За этими явлениями сатирики видели лишь ошибки власти, провокации противника и «большевистскую интригу»2См., например, фельетоны и сатирические рисунки в журналах: «Новый Сатирикон». 1917. №23. С. 9, 15, 16; «Новый Сатирикон». 1918. № 12. С. 8, 9; «Стрекоза». 1917. № 24. С.3-4; «Пугач». 1917. № 1. С. 6; № 3. С. 7-9; «Бич». 1917. № 28. С. 12..

Положительный образ российского офицера, героя и жертвы военно-революционного катаклизма, был одним из важнейших в арсенале авторов журнала. В раскрытии этой темы они сумели сделать почти невозможное для своего жанра – соединить «низкий стиль» сатиры с «высоким стилем» трагедии. Благо, жизнь поставляла для этого обильный материал...

Разумеется, задачи пропаганды военного времени требовали создания «дуги напряжения» между положительным образом «своего» и отрицательным образом «чужого». И в этом смысле тема офицерства давала новосатириконовцам важный материал. Шок от небывалых жестокостей, отметивших «повседневность» мировой бойни, отразился, к примеру, в трактовке образа германского офицера, его «типичного» поведения на поле боя. Резким осуждением наполнены публикации журналов, в которых представители страны, когда-то ставшей для России источником учёности и культуры, ведут себя на полях сражений как жестокие каратели, хладнокровные убийцы, разрушители цивилизации как таковой3См.: Новый Сатирикон. 1914. № 35. С. 7; № 45, С. 10; 1915. № 9. С. 5; № 30. С. 4 и др..

|

Дети Гете, внуки Канта, Вл. Воинов. |

Немецкая культура, Новый Сатирикон. 1915. № 18. С. 5

Конечно, более трёхсот лет влияния немецкой культуры невозможно было в одночасье вычеркнуть из исторической памяти и культурного опыта. Слишком близкой и «домашней» для русского общества была повседневность всего «немецкого» как символа университетской науки, технического мастерства, бытовой культуры, чистоплотности и уюта. К тому же, по словам генерала Краснова, русские офицеры и генералы Генерального штаба в начале ХХ века ещё чувствовали себя учениками немцев (тактика Клаузевица, стратегия Мольтке!)6Краснов П.Н. Душа армии // Душа армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооружённой силы. Российский военный сборник. Вып.13. М., 1997. С. 110–111..

Но военные реалии начали ломать привычные стереотипы. Презрение к международному праву и нормам цивилизованного поведения на войне становится главным маркёром в изображении германского офицера как противника. «Псы-рыцари», «тевтонская агрессия», «прусская военщина» – все эти символы из глубин исторической памяти сконцентрировались в образе «германского лейтенанта», самого «массового» антигероя сражений Великой войны в изображении сатириков. Потери среди мирного населения, бомбардировки городов, разрушение памятников истории вызывают бурное возмущение сатириков.

Типичная карикатура из номеров журнала первых месяцев войны: толстомордый германский офицер со зверским выражением лица нацеливает пушку на башни средневекового собора бельгийского Лювена…7Новый Сатирикон. 1914. № 46. С. 10..

Новый Сатирикон. 1914. № 46. С. 10 |

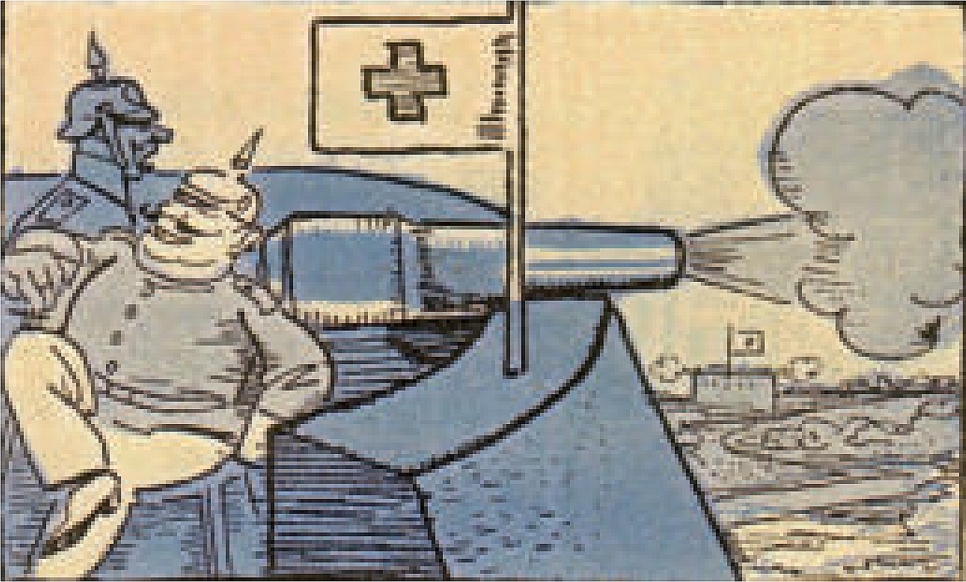

Из номера в номер журнал развивает эту тему «цивилизованного варварства». Вот под прикрытием флага Красного Креста офицер-немец дожидается, пока русские и французы подойдут поближе, чтобы открыть по ним огонь из пушки.

Новый Сатирикон. 1914. № 47. С. 6 |

А вот уже на фоне виселиц и трупов немецкий лейтенант нанизывает на штык винтовки «боевой» трофей – отрубленную голову8Новый Сатирикон. 1914. № 42. С. 3.…

Новый Сатирикон. 1914. № 42. С. 3 |

На другом полюсе журналистского отклика на военную реальность прочитывалось неизменное и искреннее восхищение доблестью российских солдат и офицеров9См., например, многочисленные публикации 1915 и 1916 годов о победных Алашкертской, Хамаданской и Эрзерумской операциях на Кавказском фронте, а также материалы весны – осени 1916 года, в период знаменитого «Брусиловского прорыва» на Юго-Западном фронте (Новый Сатирикон. 1915. №№ 8, 10, 34, 45; 1916. №№ 9, 16, 20, 23 и др.). Однако приближение революционных событий 1917 года добавляет нервные интонации в публикации сатириков на эту тему.

Несбывшиеся надежды февраля – марта 1917 года на скорое преодоление внутреннего кризиса; обострение проблем на фронтах; Приказ №1 Петросовета и фактическая отмена в армии принципа единоначалия; крайне угнетённое психологическое состояние офицеров10Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т.1. Париж, 1921. http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/1_20.html Дата обращения 31.02.2020.; многочисленные конфликты солдатских комитетов с офицерами и генералитетом – все эти реалии лета – осени 1917-го создавали тревожный контекст для размышлений журналистов.

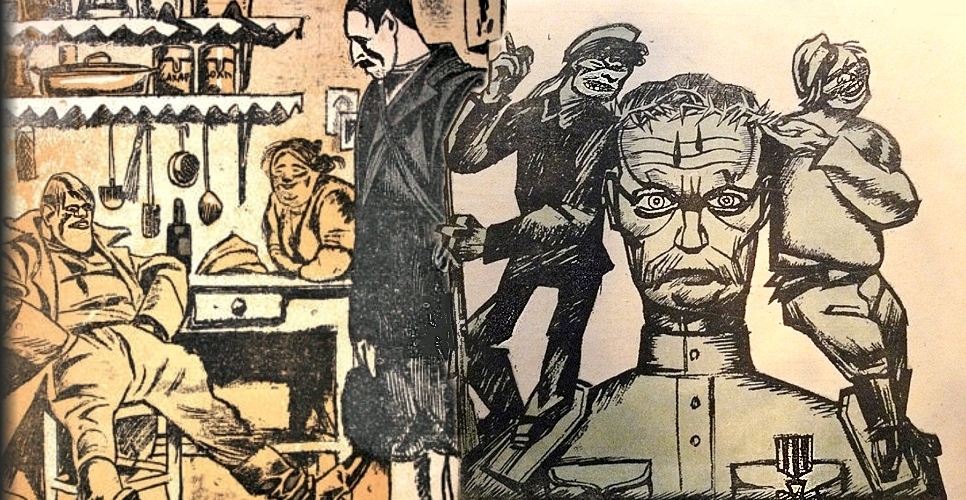

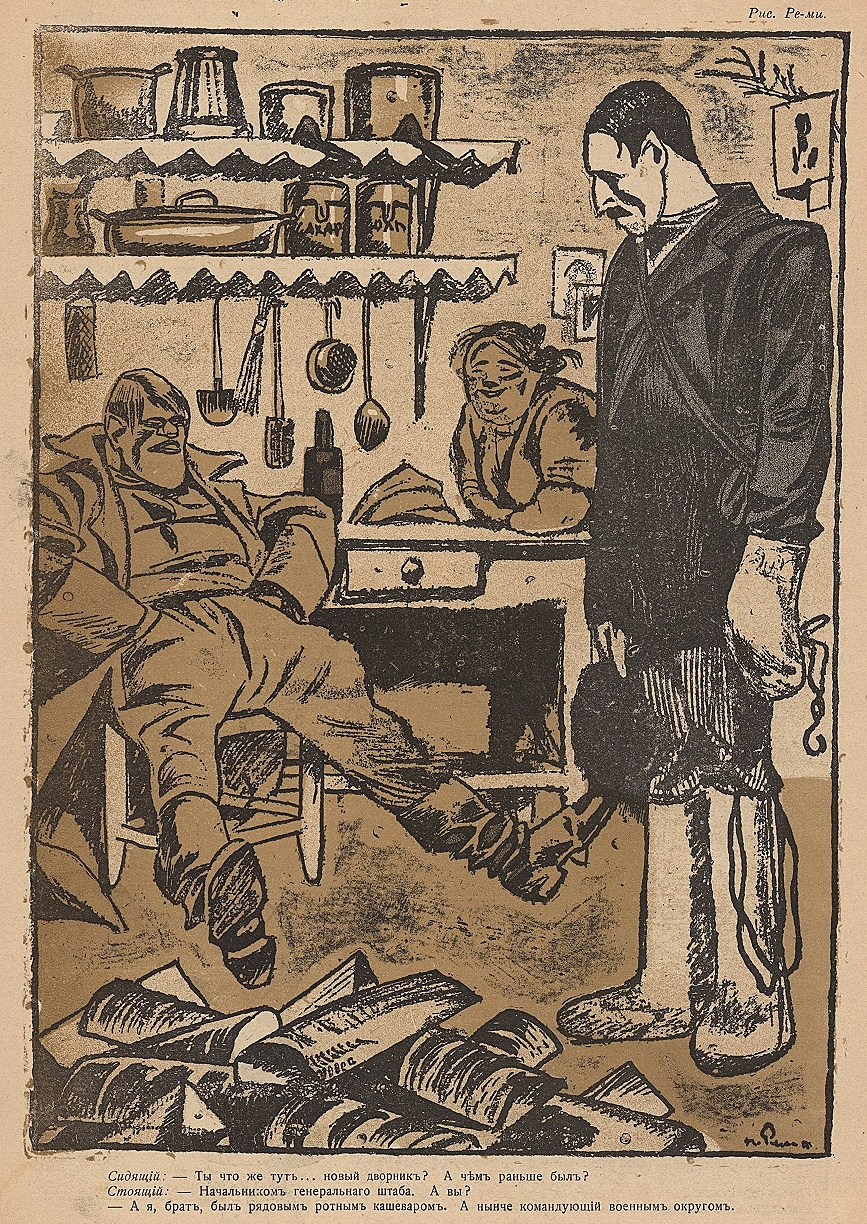

Октябрь 1917-го и последовавшие события заставили сатириков лишний раз увидеть в российском офицерстве жертву истории: цвет его был выбит в боях с Германией, а оставшаяся часть «мобилизованных и призванных» встала или перед роковым «красно-белым» выбором, или перед необходимостью смириться, растворившись в новой повседневности11Подробнее о психологических и мировоззренческих метаморфозах в настроениях тогдашнего русского офицерства см.: Олейников Д.И. От рыцарства до презрения. Влияние Первой мировой войны на отношение к немцам // Россия и Германия в ХХ веке. Обольщение властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах. Т. 1. М., 2010. С. 148.. Об унизительности второго варианта – горький рисунок под названием «Кусок жизни грубой и бледной» из февраля 1918-го, повествующий о том, как бывший ротный кашевар (ныне командующий военным округом) берёт на работу дворником бывшего начальника Генерального штаба12Новый Сатирикон. 1918. № 1. С. 8.. Напомним: несколькими неделями ранее офицеры были лишены всех видов пенсий. Те же, кто не имел гражданской профессии – то есть все кадровые офицеры, – попросту оказались без средств к существованию13Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 67.. Да и сама старая армия прекратила своё существование, что и продемонстрировало германское наступление в феврале 1918 года14Базанов С.Н. К истории развала русской армии в 1917 году // Армия и общество. 1900–1941 годы. Статьи, документы. М.: ИРИ РАН, 1999. С. 70..

Новый Сатирикон. 1918. № 1. С. 8. |

Но будущее готовило и более драматический сценарий судьбы «их благородий». Стихийные самосуды солдат и матросов над офицерами, начавшиеся ещё до прихода к власти большевиков, отныне сменяются «организованными» репрессиями властей в отношении не принявшего новую власть офицерства. Эту «революционную законность» сатирики иллюстрируют знаковым рисунком на обложке февральского номера – портретом старого русского офицера, георгиевского кавалера, в терновом венце, символе «крестного пути»…15Новый Сатирикон. 1918. № 2. Обложка.

Новый Сатирикон. 1918. № 2. Обложка |

«Брест-литовский позор», потеря территорий по периметру стремительно сжимавшейся бывшей империи – вся эта череда последовавших событий воспринималась сатириками как падение России в пропасть. Честь, рыцарство, благородство – эти доблести, традиционно связываемые с образом русского офицера, – навсегда покинули, как это тогда казалось сатирикам, российские пределы16См., например: «Новый Сатирикон». 1918. № 6, 7, 3, 16, 17 и др.…

Ещё впереди были главные сражения Гражданской войны, но уж летом 1918-го, в последних номерах своего чудом (и профессионализмом редакции!) сохранившегося издания новосатириконовцы говорят о трагедиях обострившегося гражданского противостояния. Говорят без привычного сарказма и карикатурного гротеска – только леденящие душу факты, взятые из газетных сообщений и переведённые в рисунки.

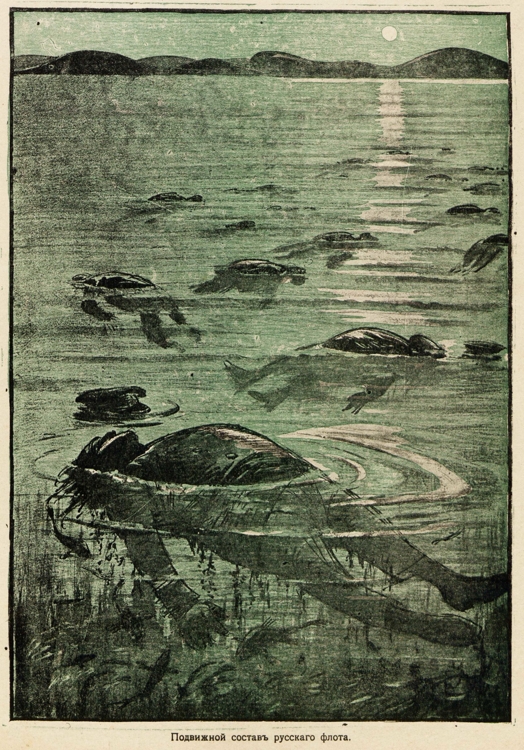

«Ростовская газета «Рабочее дело» сообщает, что в Новороссийской бухте, в тихие вечера всплывают и держатся на поверхности воды трупы офицеров, расстрелянных на транспортах и выброшенных в море»17Новый Сатирикон. 1918. № 14. С. 9..

Новый Сатирикон. 1918. № 14. С. 9 |

«В одном из южных приморских городов убитых морских офицеров бросали в воду с камнями, привязанными к ногам. Трупы шевелились и стояли в воде, напоминая живых людей»18Новый Сатирикон. 1918. № 16. С. 9..

Новый Сатирикон. 1918. № 16. С. 9 |

* * *

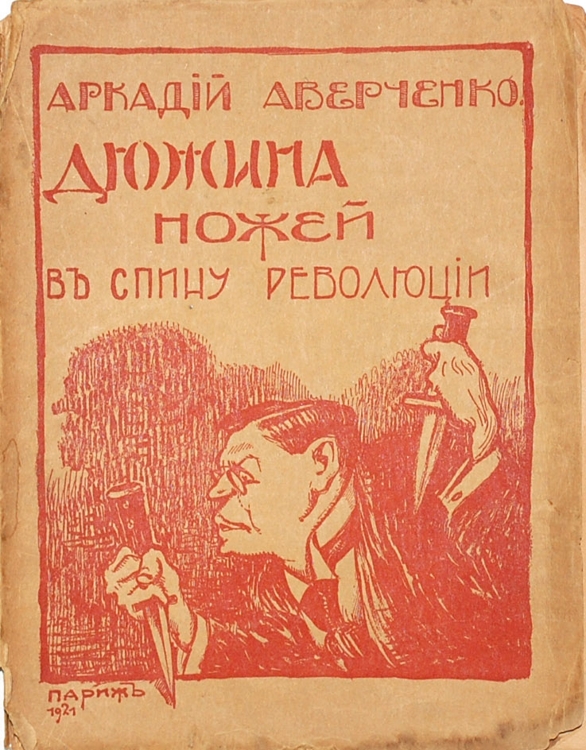

Горечь военного поражения (проиграли проигравшим!), жесточайшие испытания революционного времени, крах «старого мира», потеря смысла своего существования в «новом мире» – таков далеко не полный список личных и социальных травм, за которыми проступал трагический и героический образ русского офицера в работах журналистов-сатириков уходящей России. «Уходящей» – в прямом смысле. Через полгода после закрытия в Петрограде «Нового Сатирикона» Аркадий Аверченко, «душа» и «двигатель» журнала, не без сложностей возвращается в родной Крым, где выступает в поддержку Добровольческой армии, агитирует в пользу Русской армии барона Врангеля, публикует первое издание своей книжки «Двенадцать ножей в спину революции» (реакция Ленина: «озлобленный до умопомрачения белогвардеец», но книга – «высокоталантливая»). А 13 ноября 1920 года в ходе Крымской эвакуации, разделяя судьбу части русского офицерства, он отправляется в Константинополь на одном из последних пароходов Русской флотилии. – «из петербургских варяг в константинопольские греки», по привычке острит сатирик.

Обложка парижского издания книги, 1921 год |

…Через четыре с небольшим года на 45-м году жизни он умрёт в пражской больнице от «ослабления сердечной мышцы». Знамя сатиры и юмора в эпоху войн и революций подчас оказывается тяжкой ношей.

Текст: Пётр Баратов

Энглунд П. Восторг и боль сражений. Первая мировая война в 211 эпизодах. М., 2013. С. 498.

См., например, фельетоны и сатирические рисунки в журналах: «Новый Сатирикон». 1917. №23. С. 9, 15, 16; «Новый Сатирикон». 1918. № 12. С. 8, 9; «Стрекоза». 1917. № 24. С.3-4; «Пугач». 1917. № 1. С. 6; № 3. С. 7-9; «Бич». 1917. № 28. С. 12.

См.: Новый Сатирикон. 1914. № 35. С. 7; № 45, С. 10; 1915. № 9. С. 5; № 30. С. 4 и др.

Возможно, поэт имел в виду Габриэля Грубера (1740–1805), философа, высококлассного инженера, архитектора, или Венцеслава Грубера (1814–1890), выдающегося анатома. Оба работали в России.

- Роберт Кох (1843–1910), выдающийся немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1905 г.

Краснов П.Н. Душа армии // Душа армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооружённой силы. Российский военный сборник. Вып.13. М., 1997. С. 110–111.

Новый Сатирикон. 1914. № 46. С. 10.

Новый Сатирикон. 1914. № 42. С. 3.

См., например, многочисленные публикации 1915 и 1916 годов о победных Алашкертской, Хамаданской и Эрзерумской операциях на Кавказском фронте, а также материалы весны – осени 1916 года, в период знаменитого «Брусиловского прорыва» на Юго-Западном фронте (Новый Сатирикон. 1915. №№ 8, 10, 34, 45; 1916. №№ 9, 16, 20, 23 и др.)

Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т.1. Париж, 1921. http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/1_20.html Дата обращения 31.02.2020.

Подробнее о психологических и мировоззренческих метаморфозах в настроениях тогдашнего русского офицерства см.: Олейников Д.И. От рыцарства до презрения. Влияние Первой мировой войны на отношение к немцам // Россия и Германия в ХХ веке. Обольщение властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах. Т. 1. М., 2010. С. 148.

Новый Сатирикон. 1918. № 1. С. 8.

Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 67.

Базанов С.Н. К истории развала русской армии в 1917 году // Армия и общество. 1900–1941 годы. Статьи, документы. М.: ИРИ РАН, 1999. С. 70.

Новый Сатирикон. 1918. № 2. Обложка.

См., например: «Новый Сатирикон». 1918. № 6, 7, 3, 16, 17 и др.

Новый Сатирикон. 1918. № 14. С. 9.

Новый Сатирикон. 1918. № 16. С. 9.

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства