В мире археологии

Фрагмент вышивки из средневекового могильника под Муромом

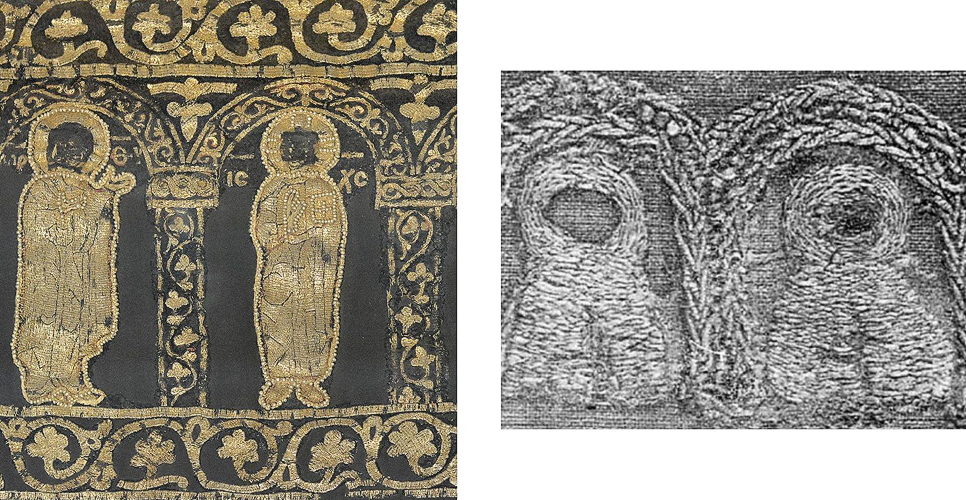

Специалисты Института археологии РАН изучили фрагмент текстиля, найденный при раскопках некрополя возле средневекового селища Чаадаево (Владимирская область). На золототканой ленте золотными и разноцветными шелковыми нитями вышит деисусный чин: в центре композиции находится изображение благословляющего Христа, по бокам от него расположены фигуры Богородицы и Иоанна Предтечи. Искусно выполненная вышивка представляет собой высокий образец декоративно-прикладного искусства домонгольского периода. Единственный аналог подобной вышитой композиции, выполненной с таким же уровнем мастерства – это трехфигурный деисус на поручах преподобного Варлаама Хутынского, которые датируются XII веком и в настоящее время находятся в Новгородском государственном музее-заповеднике.

«Вышивка была найдена в женском погребении недалеко от черепа. Возможно, она была частью головного убора, например, очелья. Судя по археологическим находкам, традиция изображения святых на головных уборах существовала в домонгольской Руси. На ранних этапах христианства религиозные сюжеты вполне могли присутствовать в обиходе и, вероятно, демонстрировали принадлежность к православию. Несомненно, что богатое золотное шитье свидетельствует о высоком благосостоянии погребенных»,

– сказала руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова.

|

Могильник за границей селища Чаадаево 5

Селище Чаадаево 5 было обнаружено в 2020 году в ходе историко-культурной экспертизы перед строительством автотрассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. В ходе широкомасштабных раскопок 2021–2022 годов оно было полностью исследовано, получены данные о его планировочной структуре и собрана значительная коллекция находок, которая свидетельствовала, что здесь жили представители древнерусской знати.

За пределами усадеб, на небольшом мысу возле находился некрополь, отделенный от селища частоколом и пустым пространством. Археологи исследовали 46 захоронений, совершенных по христианскому обычаю. В могилах не было погребального инвентаря. Лишь в пяти погребениях археологи обнаружили металлические пуговицы, в одном женском погребении – остатки очелья с квадратными серебряными с позолотой накладками. В трех захоронениях были найдены фрагменты текстиля с кусочками бересты, изучение которых показало, что это остатки одежды, украшенной золототкаными лентами.

|

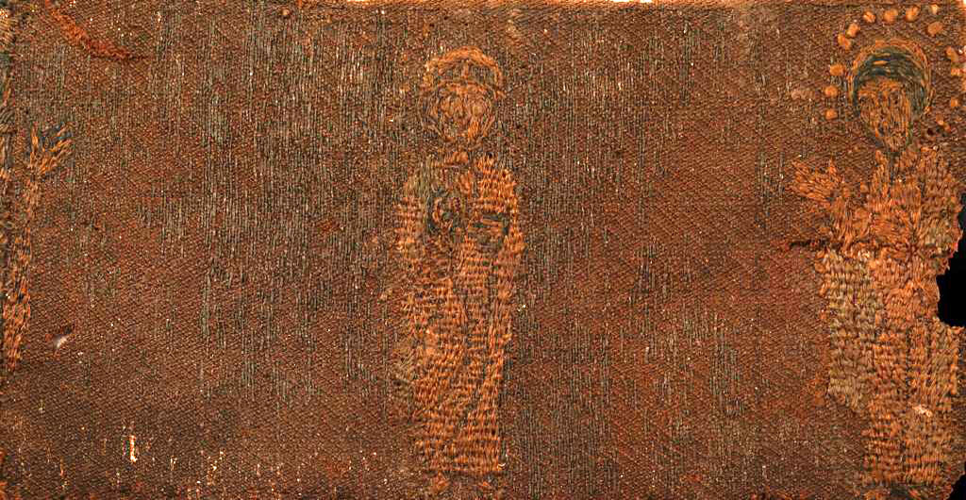

Слева: фрагмент текстиля in situ. Справа: частично расчищенный фрагмент текстиля до реставрации

Важной находкой стал фрагмент текстиля с берестой, который был найден в могиле женщины 16–25 лет, в 30 сантиметрах от черепа. В этой части погребение было нарушено пахотой, в результате чего фрагмент был сдвинут с первоначального места. При раскопках не было понятно, чем именно является находка. Ее вырезали из земли монолитным куском и передали на реставрацию.

В лаборатории текстильный фрагмент и кусочки бересты бережно освободили от остатков грунта, многократно очистили кистями различной жесткости и расправили с использованием специального реставрационного раствора, вернувшего изделию мягкость и пластичность.

Дальнейшее исследование показало, что находка представляет собой фрагмент ленты шириной 5,5 сантиметров, сохранившийся на длину 12,1 сантиметров . Он состоят из двух деталей, соединенных вертикальным швом: широкой золототканой ленты с орнаментом «плетенка» и темной шелковой ткани. Подкладочная ткань не сохранилась, но на ее присутствие указывают проколы от иглы по нижнему и верхнему краям ленты. Береста, скорее всего, служила твердой подложкой.

|

Фрагмент золототканой ленты с вышивкой. Желтыми точками обозначены следы проколов

На фрагменте золототканой ленты вышита композиция из трех фигур святых, все фигуры одной высоты – около 5 сантиметров. Центральная фигура сохранилась полностью, кроме нимба, но его форму позволяют восстановить сохранившиеся проколы от иглы. Левая фигура, вышитая на соединении золототканой ленты и шелковой ткани, почти утрачена, правая – сохранилась частично.

На изделии изображен деисусный чин: центральной фигурой композиции является фронтальное изображение Иисуса Христа с благословляющим жестом, по бокам от него расположены стоящие в молитвенных позах и обращенные к нему Богородица (слева) и Иоанн Предтеча (справа).

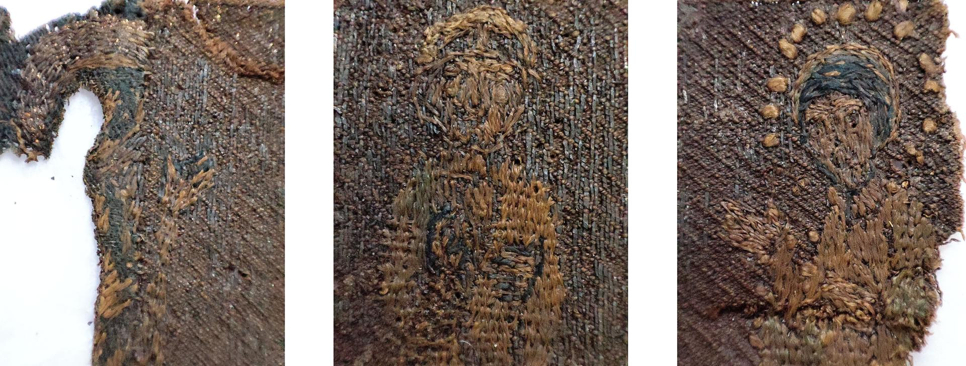

«Вышивка по золототканой ленте требует больше умений и опыта, нежели просто вышивка по ткани. Следует отметить высочайший уровень мастерства, ювелирную тонкость и изящность исполнения этой миниатюрной вышивки. Фигурки высотой менее мизинца вышиты мельчайшими, миллиметровыми стежками, причем мастерица использовала шелковые нити различных цветов и золотные нити. Для подчеркивания линий драпировок одежды, наклона голов, изображения лиц использованы разнообразные приемы шитья: по настилу, «напроём», «в раскол» по форме, стебельчатый шов. Сейчас цвета нитей не видны, но мы можем представить, как выглядела эта вышивка – на сверкающем золотом фоне находились яркие разноцветные фигуры»,

– пояснила специалист по работе с археологическим текстилем, научный сотрудник отдела археологии Московской Руси ИА РАН Ирина Елкина.

|

Фрагменты лицевой вышивки

Как полагают исследователи, фрагмент текстиля с лицевым шитьем был частью головного убора, возможно, очелья.

В XI–XIII веках золотное шитье было распространено по всей Европе: им украшали праздничную одежду, головные уборы, конский убор, предметы интерьера. Также для декоративного оформления часто использовали золототканые ленты, которые производили в Византии и Западной Европе. Эта мода была распространена и в Древней Руси: шитьем и золототкаными лентами украшали одежду, головные уборы, церковные облачения. Хотя золототканые ленты были очень дорогим товаром, они были доступны не только знати и ими могли украсить свою праздничную одежду городские и сельские жители. В частности, фрагменты золототканых лент, когда-то украшавших воротники, были найдены в некрополях Суздаля, Старой Рязани, Старой Руссы, Костромы, Плеса и в других некрополях домонгольского времени.

Несмотря на широкое использование золотных лент, вышивка по ним встречается намного реже, и тем более – вышивка лицевая, с изображениям антропоморфных фигур.

Традиция украшать головные уборы и праздничную одежду изображениями святых и христианской символикой существовала в домонгольской Руси. Такие находки крайне малочисленны, и из них можно выделить лишь два образца вышивки подобного высокого уровня мастерства: это вышивка на поручах преподобного Варлаама Хутынского (Новгородский государственный музей-заповедник) и вышивка шелком из женского погребения у деревни Иворово Тверской области.

«Вышивка с изображением святых на изделии из Чаадаево – редкая, сенсационная находка, уникальная по ювелирной точности исполнения. Дальнейшие исследования помогут установить технологию изготовления золотных нитей и первоначальный цвет шелковых нитей вышивки»,

– отметила Ольга Зеленцова.

|

Слева: фрагмент вышивки на поручах преподобного Варлаама Хутынского (Новгородский государственный музей-заповедник). Справа: фрагмент вышивки очелья из погребения в кургане у д. Иворово

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН

-

Археология

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

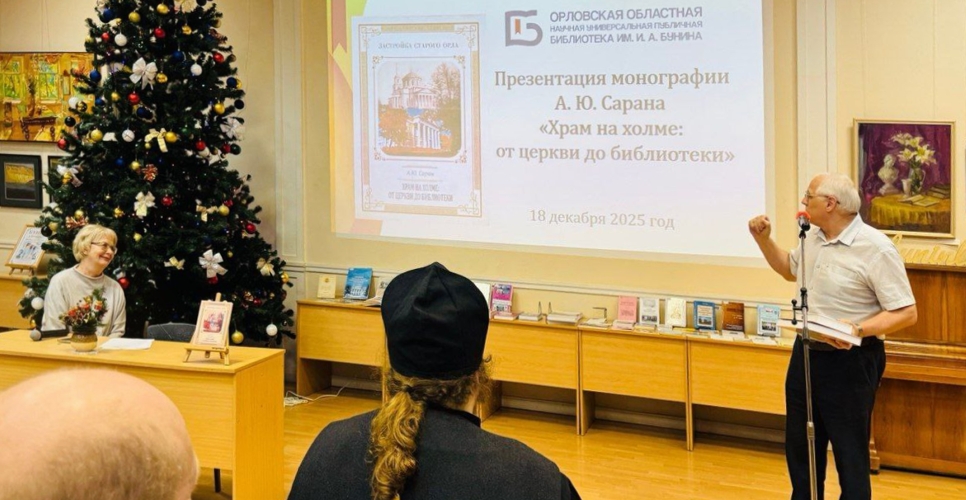

В Орле состоялась презентация книги члена РИО Александра Сарана «Храм на холме»

17 февраля 2026 года в библиотеке Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии и государственной политики, члена Российского исторического общества Александра Сарана «Храм на холме: от церкви до библиотеки».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»