Новости и события Российского исторического общества

22 марта 2023 года в Доме Российского исторического общества состоялся круглый стол на тему «Цифровизация письменного наследия России: проблемы и перспективы».

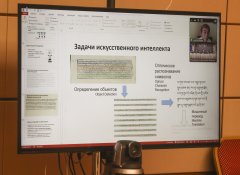

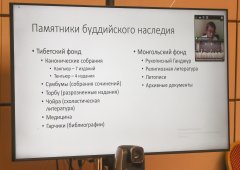

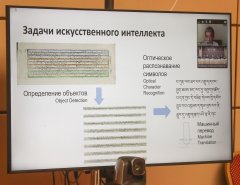

В ходе мероприятия были подведены итоги реализации совместного проекта Сбера и РИО «Digital Пётр», нацеленного на распознавание рукописей Петра I, а также рассмотрены перспективы развития цифровизации на примере арабографичных книг и тибетских рукописей.

Дискуссию открыл заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, член Президиума Российского исторического общества Константин Могилевский, отметивший глубину проникновения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни, в том числе в работу с архивными документами:

«Мы с вами находимся сейчас даже не на пороге, а уже на первом этапе бытования нового технологического уклада, связанного с цифровизацией всех сфер нашей жизни. С появлением искусственного интеллекта в тех сферах, в которых ещё год назад сложно было бы представить, что он сможет помочь человеку и даже в чём-то заменить человеческий труд. Это очень серьёзные вещи, которые происходят быстро. Те, кто сейчас не поймёт этих процессов во всех отраслях человеческой деятельности, рискуют безнадёжно отстать. Это касается и работы с письменным наследием».

«Большинство коллег из нашей сферы считают, что оцифровка — это сканирование. Если мы выйдем за пределы историко-архивного сообщества по всей стране, во всём мире оцифровка — это совсем другая организация процесса, это внедрение искусственного интеллекта <…> Поэтому необходимо приходить к пониманию того, что такое оцифровка в современном архивном деле в части, прежде всего, использования документов. Полагаю, коллеги подумают о том, как и в других направлениях архивного дела — хранении, учёте — может быть использован искусственный интеллект»,

— добавил Константин Могилевский.

Его мысль продолжил ВРИО председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, подчеркнувший востребованность использования искусственного интеллекта в исторической науке:

«Я убеждён, что тема цифровизации письменного наследия России для подавляющего большинства историков — вопрос насущный и важный. Все мы постоянно в нашей каждодневной практике так или иначе работаем с письменными документами, источниками, рукописными текстами. Это всегда, с одной стороны, очень волнительно и ответственно, а с другой стороны, конечно, время, которое в ряде случаев нам приходится тратить на осмысление этих источников, на чтение тех почерков, которые относятся даже к ХХ веку, я не говорю про более ранние, очень значительно. Надеюсь, современные технологии и искусственный интеллект смогут в ближайшем будущем облегчить нашу работу и проводить исследования более быстро и качественно».

В свою очередь, директор Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук, член Правления Российского исторического общества Алексей Сиренов наметил перспективы дальнейшего развития проекта «Digital Пётр» и отметил необходимость объединения усилий историков в работе по оцифровке документов:

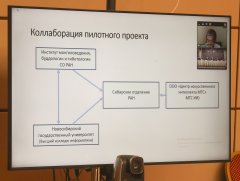

«Мы сейчас видим, что по одному и тому же пути идут коллеги из разных научных центров. Сегодня у нас будет возможность познакомиться с результатами этой работы и с её ходом. Тут должна быть и Республика Татарстана, и Республика Бурятия и то, что мы делали с петровскими рукописями. Очевидно, что здесь нам нужно действовать скоординированно. Это, мне кажется, проблема, которую сегодняшний наш разговор может поставить и отчасти решить. Это не значит, что мы должны в одном ключе действовать, так как материалы разные. Тем не менее, координация здесь нужна, так как в конечном счёте мы делаем одно общее дело».

Подводя итоги дискуссии, Руслан Гагкуев подчеркнул значимость обсуждения проблем и перспектив цифровизации письменного наследия.

«По итогам работы круглого стола будем исходить из необходимости продолжения нашей работы, выработки практических мер»,

— резюмировал он.

Оцифровка документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, которая ведётся уже несколько лет, даёт исследователям и посетителям архивов несколько неоспоримых преимуществ — это и возможность легко получить доступ к интересующему документу, и обеспечение его сохранности, и возможность высвобождения архивных площадей.

Оцифровка является комплексным и трудоёмким процессом. Перед началом непосредственного сканирования документов специалисты проводят экспертизу, определяют структуру исследуемого архивного фонда, качественные и количественные характеристики документов, выбирают технологию и оборудование для сканирования. На следующем этапе производится создание графических образов документов с помощью сканеров, результатом которого являются электронные копии документов, которые затем каталогизируются и записываются на носители информации. Ключевая стадия оцифровки — распознавание текста документов, позволяющее при дальнейшей работе с архивными фондами легко находить и изучать интересующий источник. Наиболее эффективно расшифровывают документы программы, основанные на технологиях искусственного интеллекта.

Работа над оцифровкой документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещённые в государственных архивах субъектов Российской Федерации и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, ведётся Минцифры России совместно с Росархивом и Российской академией наук в рамках поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию (Пр-290, п. 8). Значительный вклад в этот процесс внесло и поручение Президента по итогам конференции по искусственному интеллекту в 2020 году (Пр-2242, п. 2), во исполнение которого в регионах России были разработаны и утверждены стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

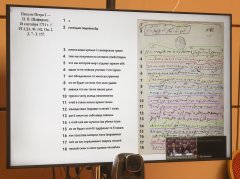

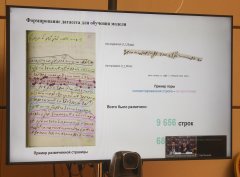

Одним из наиболее крупных проектов в области оцифровки архивных документов с применением искусственного интеллекта является «Digital Пётр» — разработанный в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Сбером проект, который позволяет за несколько секунд получить в максимально удобном и понятном формате расшифровку рукописей Петра Первого. В течение многих лет изучение выдающейся личности первого российского императора сдерживалось медленными темпами публикации его рукописного наследия. Первый сборник из серии «Письма и бумаги Петра Великого» вышел из печати ещё в 1887 году, однако и сегодня эта работа по-прежнему далека от своего завершения. Одной из причин её огромной трудоёмкости является неразборчивый почерк императора.

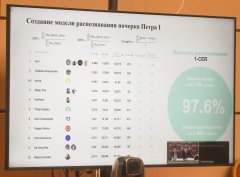

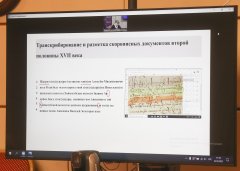

Решить эту проблемы и призван «Digital Пётр». В ходе работы над проектом в Санкт-Петербургском институте истории РАН была сформирована рабочая группа, состоящая из научных сотрудников — специалистов по истории Петровской эпохи, а также палеографии и археографии. Источниковой базой стали рукописи из собраний Санкт-Петербургского института истории РАН и Российского государственного архива древних актов. Командой проекта был выбран подход, основанный на нейронных сетях и глубоком обучении, с помощью которого на основе девяти тысяч строк петровских текстов разных лет параметры нейронной сети были адаптированы под конкретную задачу распознавания почерка императора. Благодаря технологиям компьютерного зрения, обработки естественного языка и графы знаний разработчикам проекта удалось добиться качества расшифровки в 97 %, при этом время распознавания составляет 35 страниц в минуту, тогда как у историков на расшифровку каждой страницы столь сложного почерка уходит по несколько часов. Подобное технологическое решение открывает новые перспективы не только в исследовании текстов Петра I, но и в изучении других рукописных документов. В настоящее время сотни тысяч документов по истории России XVII–XVIII веков остаются неизданными в том числе потому, что их чтение доступно только специалистам. Машинное распознавание скорописи существенно упростило бы задачу публикации таких источников.

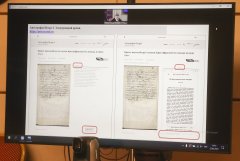

Другим значимым проектом в сфере оцифровки архивных документов, основанным на технологиях искусственного интеллекта, стал «Поиск по архивам», разработанный Яндексом. Изначально команда проекта занималась генеалогическими исследованиями, но, столкнувшись с необходимостью вручную отсматривать множество сканов рукописных документов, чтобы найти информацию о родственниках, разработчики приняли решение во взаимодействии с архивными работниками создать сервис, с помощью нейронной сети автоматически распознающий рукописные тексты от XVIII до начала XX века.

Основой проекта стала технология оптического распознания символов — OCR, работа над использованием которой уже велась в Яндексе. Использовав первоначальную обучающую выборку в 2000 документов, команда проекта обучила нейронную сеть распознавать строки, расшифровывать их и группировать в смысловые блоки. На данный момент программа расшифровала уже более 4 миллионов страниц документов, которые теперь можно легко найти в поиске и прочесть, не тратя время на разбор рукописного текста.

22 февраля 2023 года состоялся Круглый стол «Цифровизация письменного наследия России: проблемы и перспективы»

22 февраля 2023 года состоялся Круглый стол «Цифровизация письменного наследия России: проблемы и перспективы»

SHAL7258.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7258.jpg

SHAL7281.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7281.jpg

SHAL7290.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7290.jpg

SHAL7387.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7387.jpg

SHAL7397.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7397.jpg

SHAL7446.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7446.jpg

SHAL7505.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7505.jpg

SHAL7525.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7525.jpg

SHAL7549.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7549.jpg

SHAL7555.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7555.jpg

SHAL7586.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7586.jpg

SHAL7636.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7636.jpg

SHAL7663.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7663.jpg

SHAL7680.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7680.jpg

SHAL7698.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7698.jpg

SHAL7709.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7709.jpg

SHAL7714.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7714.jpg

SHAL7725.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7725.jpg

SHAL7745.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7745.jpg

SHAL7748.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7748.jpg

SHAL7750.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7750.jpg

SHAL7781.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7781.jpg

SHAL7825.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7825.jpg

SHAL7840.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7840.jpg

SHAL7851.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7851.jpg

SHAL7872.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7872.jpg

SHAL7901.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7901.jpg

SHAL7905.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7905.jpg

SHAL7911.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7911.jpg

SHAL7921.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7921.jpg

SHAL7925.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7925.jpg

SHAL7950.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL7950.jpg

SHAL8007.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8007.jpg

SHAL8019.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8019.jpg

SHAL8035.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8035.jpg

SHAL8048.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8048.jpg

SHAL8056.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8056.jpg

SHAL8062.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8062.jpg

SHAL8124.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8124.jpg

SHAL8156.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8156.jpg

SHAL8267.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8267.jpg

SHAL8273.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8273.jpg

SHAL8415.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8415.jpg

SHAL8430.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8430.jpg

SHAL8441.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8441.jpg

SHAL8540.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8540.jpg

SHAL8567.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8567.jpg

SHAL8630.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8630.jpg

SHAL8653.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8653.jpg

SHAL8688.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8688.jpg

SHAL8731.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8731.jpg

SHAL8753.jpg

https://historyrussia.org/images/22032023_Digitalization/SHAL8753.jpg

Текст: Михаил Дорофеев

Фото: Александр Шалгин

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства