Цех историков

На фото: Представитель СССР генерал-лейтенант К. Н. Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне на борту линкора «Миссури»*Присутствуют: министр иностранных дел Японии М. Сигэмицу, начальник Генштаба генерал Ё. Умэдзу. У микрофона — генерал Д. Макартур. 2 сентября 1945 года. Фото Виктора Темина / РГАКФД.

Советский генерал Кузьма Николаевич Деревянко большинству историков известен одним фактом биографии: именно он 2 сентября 1945 года поставил подпись от имени Советского Союза на Акте о капитуляции Японии. Почему Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин для такой исторической миссии выбрал малоизвестного за пределами армии человека — одна из загадок финального этапа Второй мировой войны. Сам генерал не мог точно объяснить причины своего назначения. Или почему-то не хотел этого делать…

«С РАБОТОЙ ВПОЛНЕ СПРАВЛЯЕТСЯ»

Кузьма Николаевич Деревянко родился 14 ноября 1904 года в селе Косеновка Киевской губернии (сейчас это место относится к Черкасской области Украины). Как раз в это время по России прокатились многочисленные восстания против царского правительства. Мятежи и бунты к середине 1905 года были подавлены, но репрессии в отношении их участников растянулись надолго. В 1907 году был арестован отец Кузьмы — каменотёс Николай Деревянко. Его сослали в небольшой городок в 900 километрах к северо-востоку от Москвы — Великий Устюг. Семья сосланного последовала за отцом и лишь шесть лет спустя вернулась на родину.

Кузьма Николаевич Деревянко родился 14 ноября 1904 года в селе Косеновка Киевской губернии (сейчас это место относится к Черкасской области Украины). Как раз в это время по России прокатились многочисленные восстания против царского правительства. Мятежи и бунты к середине 1905 года были подавлены, но репрессии в отношении их участников растянулись надолго. В 1907 году был арестован отец Кузьмы — каменотёс Николай Деревянко. Его сослали в небольшой городок в 900 километрах к северо-востоку от Москвы — Великий Устюг. Семья сосланного последовала за отцом и лишь шесть лет спустя вернулась на родину.

Ещё в Великом Устюге Кузьма пошёл в школу, но ни там, ни в Косеновке завершить обучение не получилось. После 3-го класса мальчик бросил учёбу и пошёл работать каменотёсом, чтобы помочь семье. Революция 1917 года изменила эту ситуацию: Красная армия стала для него «социальным лифтом».

25 августа 1922 года, в возрасте 16 лет он добровольно пошёл на службу в Красную армию и был направлен для начальной подготовки в Киевскую военную школу. Оттуда его перевели в Харьковскую военную школу. Существует не доказанная до сих пор версия, что именно в харьковский период жизни Кузьма начал изучать японский язык. Проверить это сегодня уже вряд ли возможно: часть дальнейшей жизни Деревянко была связана с военной разведкой, и значительный массив документов, связанных с его биографией, до сих пор остаётся секретным. Можно предположить, что в Харькове Деревянко впервые познакомился с японским языком — скорее всего, в его руки попал один из дореволюционных словарей, и язык увлёк его своей экзотичностью. Легенды утверждают, что по окончании школы Кузьма уже мог говорить и писать по-японски. Но поверить в то, что он поднялся до такого уровня, изучая язык самостоятельно, вряд ли возможно.

После Харькова Деревянко 10 лет служил на штабных должностях. В 1933 году был отправлен в Москву, в Военную академию имени Фрунзе, через год переведён на Восточный факультет той же академии, готовивший разведчиков для работы в странах Востока. Именно в 1934 году в Москве Деревянко начал изучать английский и японский по специальной программе языковой подготовки военных разведчиков.

И на службе, и в учёбе, и в спорте Деревянко всегда показывал высокие результаты и в 1936 году по окончании академии был направлен на службу в Разведывательное управление (РУ) РККА. С октября 1936-го по май 1938 года служил в Казахстане, на станции Сары-Озек, через которую велась тайная переброска оружия из Советского Союза в Китай, в помощь коммунистическим отрядам. Его заслуги в организации военной помощи китайским партизанам были чрезвычайно высоки: 17 февраля 1938 года капитан Деревянко получил звание майора, а 14 марта 1938-го был награждён высшей советской наградой — орденом Ленина.

После возвращения из Средней Азии летом того же года Деревянко был назначен начальником одного из административных отделов РУ РККА, никак не связанного с оперативной работой. Отстранение Деревянко от реальной деятельности можно объяснить тем, что в СССР в тот период развернулся Большой террор, были репрессированы его родственники, началась проверка его лояльности. Это не давало возможности работать, изматывало, разрушало психику…

Пытаясь защитить своё имя, Деревянко обратился с письмом к народному комиссару обороны Клименту Ворошилову:

Дорогой Климент Ефремович! Подобные письма — зло, нарушение порядка, помеха в работе и крайняя мера. Отлично понимая это, я всё же решился обратиться непосредственно к Вам, так как другого выхода из созданного для меня положения не вижу. Юридически — я начальник 12 отдела РУ; фактически — «безработный», получающий свыше двух тысяч руб. денег и вот уже четыре с половиной месяца ничего общественно полезного не делающий. Правильнее было сказать не живущий, а существующий…

Командование РУ ничего не требует и ничего не обещает; не хвалит и не ругает; не отчисляет и работы не даёт; подозрений и сомнений не обнаруживает, но и доверия не оказывает… Быть живым трупом около 5 месяцев и сознавать это не так легко, как представляют себе некоторые бездушные, живущие ещё трупы, оказавшиеся у руководства РУ…11.

Свою роль письмо сыграло: вскоре Деревянко

оставили в покое.

9 апреля 1939 года руководство Разведупра подписало положительную характеристику на него:

«С работой вполне справляется. Хороший администратор, пользуется авторитетом, в личной жизни выдержан. Политически и морально устойчив, должности вполне соответствует. Изучает английский язык. Дальнейшее использование более целесообразно на разведывательной работе в войсках или в аппарате разведотделов округов… Может командовать полком»22.

Как видим, в характеристике ни

слова о владении японским языком.

30 ноября 1939 года началась советско-финская война, и Деревянко в звании майора получил

назначение на должность начальника штаба Отдельной особой лыжной бригады — специального

разведывательно-диверсионного подразделения,

сформированного в основном из студентов-спортсменов Ленинградского института физкультуры —

это был своего рода лыжный спецназ. Майор

Деревянко показал себя с самой лучшей стороны, по окончании войны получив звание полковника

и высокие награды33.

В августе 1940 года Деревянко был назначен на должность заместителя начальника разведывательного отдела Прибалтийского особого военного округа. Как и во время советско-финской войны, занимался он не только штабными вопросами. В январе-марте 1941 года, накануне войны с Германией, выполнял особое задание в Восточной Пруссии. Содержание его до сих пор остаётся тайной. Известно только, что, «обладая значительным опытом организации агентурной разведки, т. Деревянко проделал большую работу по добыванию сведений о сосредоточении крупной группировки немецко-фашистских войск на территории Восточной Пруссии и в северовосточных районах Польши».

Сразу после нападения Германии на СССР Кузьма Деревянко возглавил разведотдел Северо-Западного фронта, в августе 1941 года лично возглавил рейд по тылам немецких войск. В итоге из немецкого концлагеря в районе города Старая Русса было освобождено около 2000 пленных красноармейцев.

В мае 1942-го Деревянко получил повышение, стал генерал-майором и занял должность начальника штаба 53-й армии Северо-Западного фронта. Вскоре он был награждён орденом Красной Звезды, а в целом за время войны семь раз награждался орденами СССР, из которых четыре относились к так называемым полководческим наградам — за личное планирование и руководство военными операциями стратегического масштаба, повлиявшими на ход войны. Что неудивительно: почти всю войну Кузьма Деревянко провёл в основном на должностях начальников штабов различных армий и занимался планированием крупнейших наступательных операций Красной армии — Курской битвы и освобождения Харькова, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской операций. Участвовал в освобождении Будапешта и Вены.

Однако именно то, что Деревянко служил на штабных, а не на командных должностях, сделало его «неизвестным генералом». Если бы он был карьерным командиром, то, учитывая заслуги, вполне мог бы закончить войну маршалом. Оставаясь же всё время в одной и той же должности, он имел награды, но лишь за две недели до окончания войны получил воинское звание генерал-лейтенанта. Это была неплохая, но далеко не самая удачная карьера для офицера того времени.

«ВЫ ПОДЧИНЯЕТЕСЬ ТОЛЬКО СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ»

Надежду на изменение ситуации дало первое послевоенное назначение Деревянко — представлять СССР в Союзном Совете по Австрии, специальном органе победившей Коалиции для управления этой страной. Генерал участвовал в разработке плана по освобождению Вены, хорошо представлял страну и расположение в ней сил Советского Союза и представителей Коалиции, обладал высокой культурой общения. Его назначение в Вену было понятно и оправданно. Но, проработав в новой должности около месяца, в июне 1945 года он получил приказ отправиться на восток, в Приморье, на должность начальника штаба армии.

Принять участие в войне с Японией Деревянко не успел, даже не доехал до пункта назначения. В Забайкалье, в Чите его догнал приказ Сталина прибыть в штаб главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского. Там Деревянко узнал, что назначен представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе американского генерала Дугласа Макартура.

Вопрос о необходимости введения должности такого представителя решался незадолго до этого между Москвой и Вашингтоном. 12 августа Сталин получил сообщение президента США Трумэна: «…предлагаю, чтобы генерал армии Дуглас Макартур был назначен Верховным Командующим, представляющим союзные державы, для принятия, координации и проведения общей капитуляции японских вооружённых сил […] Прошу Вас немедленно сообщить мне о назначаемом Вами представителе с тем, чтобы я мог уведомить генерала Макартура. Я предлагаю, чтобы немедленно была установлена непосредственная связь с генералом Макартуром в отношении каждого мероприятия».

Из ответа Сталина президенту Трумэну:

«Представителем Советского Военного Главнокомандования назначен генерал-лейтенант Деревянко, которому и даны все необходимые инструкции. 12 августа 1945 года».

Почему же был выбран именно Деревянко?

Кремлю было очевидно, что война с Японией вотвот закончится, генерал Деревянко не успевал

принять в ней участие и таким образом оставался фактически без работы. В то же самое время

Москве потребовалось срочно найти кандидата

для поддержания контактов с американцами.

Желательно — неизвестного широкой публике генерала, способного при этом к административной работе стратегического масштаба, хорошо бы с опытом общения с военными союзниками. Деревянко идеально подходил под эти параметры. 25 августа во главе группы советских военных специалистов Кузьма Деревянко вылетел из Владивостока в Манилу и прибыл в штаб американских вооружённых сил на Тихом океане.

А 27 августа он получил телеграмму о своём историческом назначении:

«Генерал-лейтенант т. Деревянко, Вы уполномочиваетесь от Верховного Главнокомандования Советских вооружённых сил подписать акт о безоговорочной капитуляции Японии. В связи с этим Вы подчиняетесь только Ставке Верховного Главнокомандования».

Казалось бы, Акт о капитуляции Японии от

имени СССР мог бы подписать маршал А.М. Василевский — он был примерно в одной «весовой категории» с Макартуром. Но решение Сталина не стало

симметричным американскому. Советскому командованию в разгромленной Японии требовался не

просто военный, исполнитель технической функции,

но военный дипломат, напрямую вхожий в кабинет

Макартура, главы оккупационного режима. Участие

в подписании Акта «представителя Сталина», кем

бы он ни был, обеспечивало этому лицу достаточный авторитет в будущем, во время сотрудничества в рамках Верховного союзного командования.

Но имели место и другие причины, по которым эта

миссия была поручена Деревянко.

- Почему не Жуков? Ведь Акт о капитуляции Германии подписывал именно он, любимый народом «маршал Победы». Но имя Георгия Константиновича никак не ассоциировалось с победой над Японией. К тому же Сталин серьёзно опасался наполеоновских амбиций Жукова. В этом советский маршал был похож на Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Дугласа Макартура, который в конце концов был отстранен от командования именно по этой причине. Встреча в Токио двух «наполеонов», которых поддерживали их армии, не входила в планы ни Сталина, ни Трумэна.

- Советскими войсками на Дальнем Востоке, разгромившими Квантунскую и Корейскую армии Японии, командовал маршал Александр Василевский. Почему подписание не доверили ему? Возможно, потому что Сталин не хотел появления второго — «дальневосточного Жукова». Два «маршала Победы» могли представлять реальную угрозу для власти диктатора.

- Наконец, после грандиозного триумфа в Европе, война с Японией, продлившаяся всего несколько дней, могла показаться Кремлю недостойной того, чтобы последнюю точку в ней ставил маршал. Достаточно было и генерал-лейтенанта.

Что думал по этому поводу сам Деревянко? В своей версии он только повторял уже известные предположения:

«На вопрос, почему столь почётная миссия выпала малоизвестному генералу, рядовому большой войны, — мне, конечно, трудно ответить. Возможно, было учтено то обстоятельство, что сразу после встречи наших войск с союзниками в Австрии я был назначен представителем Советского командования в Союзническом совете в Вене. Возможно, сыграло роль и то, что во время учёбы в Военной академии имени Фрунзе я прилежно изучал английский и японский языки, а затем два года выполнял интернациональный долг в Китае, отражавшем японскую агрессию».

Но есть и другое объяснение, которого сам Деревянко почему-то тщательно избегал.

Содержится оно в непривычно эмоциональной Директиве Ставки Верховного Командования (фактически — Сталина) Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу Василевскому от 22 сентября 1945 года:

«№ 2700 Генерал Макартур обратился через Деревянко с просьбой разрешить ему организовать с Вами прямую радиосвязь и предоставить возможность непосредственно с Вами сноситься. Макартур вначале старался игнорировать наши интересы и не искал с нами связи. По имеющимся у нас сведениям, Макартур вместо пленения распускает по домам личный состав вооружённых сил Японии, т. е. повторяет ту же ошибку, которая была сделана в 1918 г. в отношении Германии. При этом Макартур не считается с нашим мнением и игнорирует интересы общего дела. Макартур, у которого совесть не чиста, теперь ищет установления с Вами непосредственной связи и этим путём хочет сделать нас соучастниками его мероприятий и ответственными за них совместно с американцами. Учитывая эти обстоятельства, Вы должны уклониться на данном этапе от установления с Макартуром непосредственной связи и не откладывать своей поездки в Москву. Ставка Верховного Главнокомандования»44.

Смысл этого документа заключается в том, что

задолго до его составления (скорее всего, сразу

после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) Москва решила максимально

дистанцироваться от действий американских союзников в Японии, пытавшихся сделать Советский

Союз «соучастником», и не хотела разделять ответственность за действия США в Японии. Поэтому

представителем советского командования в Токио

и был назначен военачальник средней величины.

Фактически, генерал Деревянко выполнял функции

посредника между Василевским и Макартуром,

с которым Кремль гнушался общаться напрямую

и запретил это делать Василевскому. 30 августа

с Филиппин он прибыл в Японию на аэродром

Ацуги вместе с Макартуром.

«…Я ВИДЕЛ ВСЁ СВОИМИ ГЛАЗАМИ»

Помимо официально-дипломатического вопроса подписания Акта о капитуляции генерал Деревянко поддерживал постоянный контакт с Макартуром и по другим темам. Ещё 17 августа Деревянко получил инструкцию Сталина относительно территориальных требований СССР к Японии:

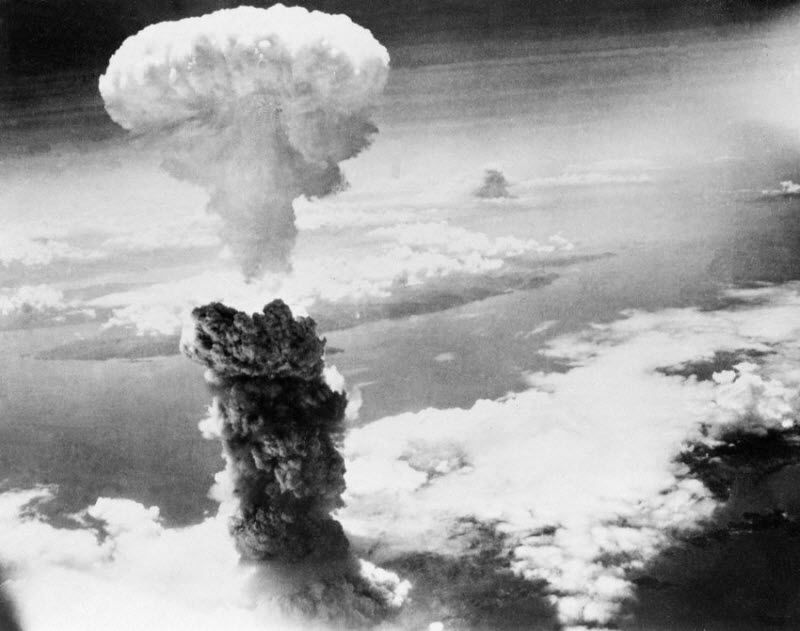

На фото: Ядерный гриб над Нагасаки

- Предложение американского правительства: Маньчжурия, Сахалин (южная часть) иКорея севернее 38 сев. широты.

- Советское правительство приняло указанное предложение с оговоркой, что оно считает Ляодунский полуостров с портами Дайрен и Порт-Артур входящими в пределы Маньчжурии, и дополнительно потребовало следующие районы: Курильские острова и северную половину острова Хоккайдо севернее линии, идущей от города Кусиро до города Румоэ, включая оба указанных города в советский район. Настаивать перед ген. Макартуром на выполнении этого требования Советского Правительства.

- Поставить перед ген. Макартуром вопрос о предоставлении Советскому Союзу какой-либо зоны дислокации Советских войск в Токио […].

Как известно, президент Трумэн (а не генерал

Макартур) отказал Сталину в получении половины

острова Хоккайдо.

Деревянко в связи с этим записал:

«Волчий неписаный закон: искать помощи в трудностях и отшивать партнёра при окончании». 26 августа он получил новую шифрограмму из Кремля:

- Не возбуждать вопроса о сдаче (японских ВС) Советским войскам в северной половине Хоккайдо.

- Не возбуждать вопроса о предоставлении Советскому Союзу какой-либо зоны дислокации Советских войск в Токио.

- Настаивать перед ген. Макартуром о дислокации Советских войск на всех Курильских островах (как на собственных, согласованных Крымской конференцией).

После подписания Акта началась работа по

сотрудничеству с американской администрацией и, по возможности, с японской. Одним из важных

аспектов могло бы стать восстановление и ранее

крайне малого, а теперь совсем утерянного, влияния Русской православной церкви. Но Советский

Союз не мог себе позволить активно заниматься

этими делами, и первый послевоенный японский

настоятель православной церкви в Японии был назначен Соединёнными Штатами. Ключевую роль

в победе американского кандидата сыграл сотрудник американской военной разведки полковник

Борис Пэш (Пашковский), русский по происхождению. 9 января, спустя два дня после первой проповеди нового епископа, в посольстве Голландии

состоялся приём, на котором полковник Пэш встретился с генералом Деревянко. Они были знакомы

и раньше — иногда вместе играли в шахматы.

В тот день Деревянко проиграл и, пожимая американцу руку, сказал:

«Мой добрый друг — полковник Пэш — опять поставил мне мат. Конечно, как вы понимаете, я о шахматах».

Американский разведчик парировал:

«Заверяю вас, господа, что во всех прочих случаях это было по служебной необходимости».

Отношения Деревянко с Пашковским и самим

Макартуром на всём протяжении их совместной

работы оставались дипломатически нейтральными. В мае 1946 года президент США наградил

советского генерала американским орденом,

а в 1947 году Деревянко получил второй орден

Ленина уже от советского правительства.

Другим важным направлением работы Деревянко в Японии было изучение последствий атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Представители советского командования не сразу получили возможность побывать в этих городах: шли долгие переговоры с Макартуром и начальником его штаба генералом Ричардом Сазерлендом. 14 сентября группа советских разведчиков в составе подполковника М. А. Романова, переводчика военно-морского атташата лейтенанта Н. П. Кикенина и корреспондента ТАСС А. В. Варшавского посетила Хиросиму. Вторая группа, состав которой до сих пор неизвестен, 18 сентября побывала в Нагасаки. Одну из групп (вероятнее всего, вторую) сопровождал опытный кинооператор Михаил Михайлович Прудников. Фильм, снятый им на месте атомного взрыва, был отправлен в Москву (в 2016 году он передан японской стороне).

Дуглас Макартур. Манила. 1945 год.

Рисунок художников Кукрыниксов «Макартур» из серии «Поджигатели войны у позорного столба». РИА Новости

29 сентября генерал Деревянко и военный атташе в Токио подполковник Константин Петрович Сонин были уже в Москве.

По воспоминаниям Деревянко, 5 октября, после его доклада, «Сталин поинтересовался последствиями взрывов атомных бомб, сброшенных американцами на японские города. К ответу я был готов, поскольку […] видел всё своими глазами. Передал и альбом своих фотографий, на которых были запечатлены разрушения […] На следующий день мне сообщили, что доклад в Политбюро одобрен и что моя работа в Японии получила положительную оценку».55

Из этого следует, что Деревянко сам побывал

на месте бомбардировок, а поскольку в Хиросиме

его точно не было, вероятно, он был в Нагасаки.

Считается (без подтверждений), что эта поездка привела Деревянко к тяжёлому заболеванию:

в результате радиоактивного облучения у него

начался рак.

С окончанием работы Советской миссии в Японии в 1951 году Кузьма Николаевич вернулся на родину, служил в Академии Генерального штаба, стал начальником управления информации Главного разведывательного управления Генерального штаба. Свой 50-летний юбилей он встретил в госпитале. После тяжёлой болезни 30 декабря 1954 года скончался, был похоронен на Новодевичьем кладбище. Некролог, опубликованный в центральной печати, подписали маршалы Георгий Жуков, Александр Василевский, Василий Соколовский, Иван Конев, Семён Тимошенко, Родион Малиновский и несколько генералов.

В феврале 2017 года распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации

одному из островов Курильской гряды было присвоено имя

Кузьмы Николаевича Деревянко.

Текст: Александр Куланов,

Институт востоковедения РАН

Источник: Вестник «Воронцово поле» №3, за 2022 г.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

В Орле состоялась презентация книги члена РИО Александра Сарана «Храм на холме»

17 февраля 2026 года в библиотеке Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии и государственной политики, члена Российского исторического общества Александра Сарана «Храм на холме: от церкви до библиотеки».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»