Новости и события Российского исторического общества

Фото: Александр Шалгин

Выражение «разведка вступает в войну первой» исчерпывающе характеризует роль разведывательных органов любого государства в надвигающихся войнах.

От того, насколько точно руководство страны будет знать планы и возможности противника, готовиться к предстоящим военным действиям и вести их, зависят ход войны и послевоенная геополитическая обстановка.

Предвоенная ситуация для нашей Родины стала складываться совсем не с началом Второй мировой войны. Отправной точкой возникновения непосредственной военной угрозы для Советского Союза явилось установление в Германии нацистской диктатуры в 1933 г.

С середины 1930‑х годов разведка акцентировалась на добывании информации о стратегических планах нацистской Германии по закреплению господства в Европе, о политическом курсе в отношении СССР, о политике «умиротворения » А. Гитлера, проводимой западными странами, о накачивании экономической и военной мощи Германии и подталкивании агрессивных устремлений фюрера на восток.

Внешней разведке удавалось добывать важную информацию, с учетом которой советское руководство принимало ответственные внешнеполитические решения в преддверии и с началом Второй мировой войны. Так, нью-йоркская резидентура направила в Центр достоверные сведения о позиции президента Ф. Рузвельта, в соответствии с которой США поддержат Советский Союз в возможной войне с Германией только в том случае, если действия А. Гитлера окажутся «агрессивными и неспровоцированными ». Берлинская резидентура докладывала о признании военно-политическим руководством Германии невозможности вести военную кампанию против СССР без создания соответствующих баз и военной инфраструктуры немецких войск в Польше. Захват немцами этой страны определялся как необходимое условие для подготовки вторжения в Советский Союз.

Во время подписания

Мюнхенского

соглашения.

Слева направо:

Н. Чемберлен,

Э. Даладье, А. Гитлер,

Б. Муссолини

и Г. Чиано.

30 сентября 1938 года

Внешняя разведка смогла разобраться в хитросплетениях двуличной позиции Англии и Франции на трехсторонних переговорах с СССР в 1939 г. Советское руководство, подписывая Договор о ненападении с Германией 23 августа 1939 г., учитывало эту информацию. У СССР появилось почти два года, так необходимых для подготовки к отражению агрессии.

В начале 1940 г. внешняя разведка докладывала о том, что Англия и Франция сколачивают вооруженную коалицию для поддержки Финляндии и готовятся к нападению на Советский Союз. В коалицию пытаются втянуть и нацистскую Германию. Исходя из этого, буквально за несколько дней до запланированного срока выступления англо-французских войск, советское руководство подписало с финнами мирный договор.

План «Барбаросса» — военной операции

по захвату европейской части Советского

Союза — был утвержден А. Гитлером

в декабре 1940 г. Его основные

положения были добыты лондонской

резидентурой в марте 1941 г. В документе

раскрывались, в частности, состав

немецких группировок, направления

главных ударов и сроки нападения. Подчеркивалось,

что войну с СССР немцы

начнут до победы над Англией, вторжения

на Британские острова не будет.

Окончательная дата и время нападения

—

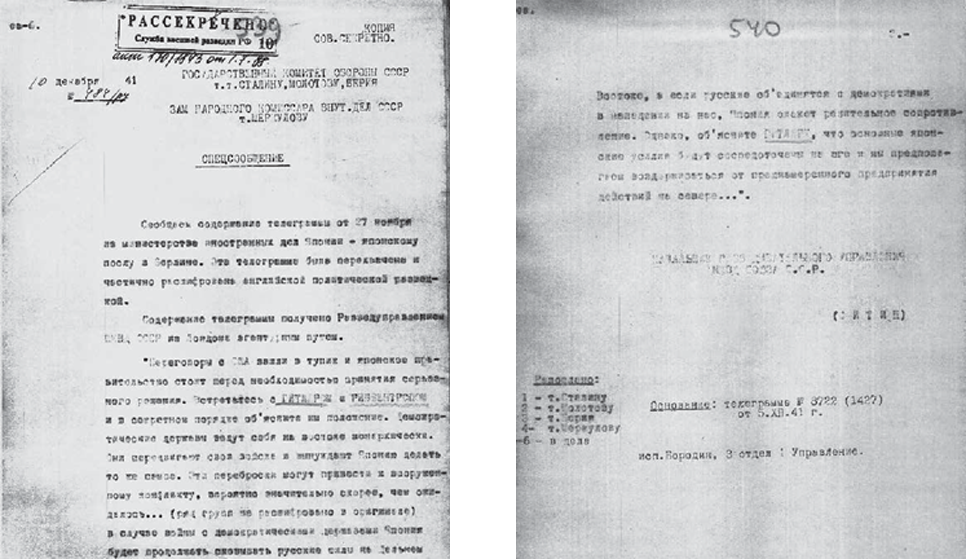

Из добытого лондонской

резидентурой

указания МИД Японии

японскому послу

в Берлине: «Однако,

объясните Гитлеру,

что основные

японские усилия

сосредоточены на юге

и мы предполагаем

воздерживаться

от преднамеренного

предпринятия действий

на севере…»

Можно с полной уверенностью утверждать, что, несмотря на все трудности и беспрецедентную по масштабу дезинформационную операцию германских спецслужб, внешняя разведка смогла добыть объективные сведения о подготовке Германией войны против СССР. Она раскрыла основные этапы этого процесса, политические и военно-стратегические цели А. Гитлера, определила германских союзников по нападению на Советский Союз, осветила основные аспекты плана «Барбаросса». В весьма острых и противоречивых внутренних условиях кануна Великой Отечественной войны внешняя разведка обеспечила руководство страны необходимой информацией, достаточной для принятия соответствующих обстановке военно-политических решений.

Внешняя разведка в годы войны

Основной задачей, которую советское руководство поставило перед внешней разведкой, было выявление военно- политических планов Германии и ее союзников во время войны.

Разведывательную работу за границей вело 1‑е управление НКВД (с 1943 г. — НКГБ) через легальные и нелегальные резидентуры, а также через специально создаваемые разведгруппы, отдельных разведчиков и агентов, посылаемых в страны, где не было резидентур, или на оккупированные территории. Всего в годы войны по линии внешней разведки действовало свыше 90 легальных и нелегальных резидентур, подрезидентур и агентурных групп во всех значимых для получения важной разведывательной информации странах. Поскольку после оккупации А. Гитлером большинства европейских стран и вступления Германии и ее сателлитов в войну с СССР ведение разведывательной работы по германскому направлению с позиции так называемых легальных резидентур стало невозможным, значительно возросла роль разведки нелегальной. К 1944 г. уже около 200 советских разведчиков‑нелегалов работали в 27 странах, причем половина — на территории Германии и ее союзников. Активно были задействованы и легальные резидентуры в странах, с которыми поддерживались дипломатические отношения.

Кембриджская пятерка

Группа советских агентов в составе Кима Филби (1912—1988),

Дональда Маклина (1913—1983), Гая Берджесса (1911—1963),

Энтони Бланта (1907—1983) и Джона Кернкросса (1913—1995),

занимавших видные посты в МИД, МИ-6 и других правительственных структурах

Великобритании.

Завербованы советской внешней разведкой на идейной антифашистской основе в начале

1930-х годов во время учебы в Кембридже

Отдельной задачей внешней разведки было проникновение в спецслужбы Германии. Только за 1943 г. разведчики передали в контрразведывательные органы нашей страны данные на 1260 подготовленных в разведшколах военной разведки врага агентов‑диверсантов, заброшенных или готовящихся для заброски в наш тыл.

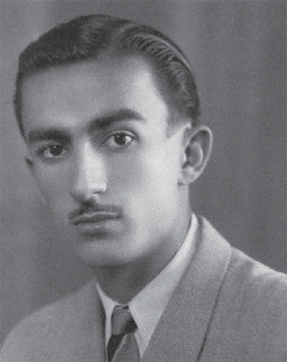

М.А. Аллахвердов — разведчик-нелегал,

первый руководитель информационного отдела

во внешней разведке (с 1943 по 1945 год)

Сведения, добытые разведкой, были крайне востребованы для принятия важных решений советским политическим и военным руководством. В критической для нашего государства ситуации лета 1941 г. разведка докладывала, что командование германской армии планирует разгром Красной армии в пределах двух-трех месяцев и не готово вести крупномасштабные наступательные операции уже к зиме. В октябре 1941 г., в тяжелейшей для Красной армии обстановке под Мо сквой, разведка сообщила о германо-японских переговорах, по итогам которых сами немцы пришли к выводу о том, что «в текущем году Япония не выступит против России». Своевременные данные внешней и военной разведок позволили советскому руководству перебросить с Дальнего Востока несколько стрелковых и танковых дивизий, сыгравших определяющую роль в обороне Москвы.

Позже, в 1943 г., токийская резидентура получила данные об окончательном отказе Японии от планов нападения на Советский Союз и переносе военных действий в Азиатско-Тихоокеанский регион, что дало советскому руководству возможность сконцентрировать все усилия армии и страны на германском фронте. Важнейшая информация мощным потоком шла через лондонскую резидентуру от «Кембриджской пятерки». Члены «пятерки» имели доступ к секретам в МИД Великобритании, спецслужбах, других государственных органах. Ценнейшие сведения поступали и от так называемой оксфордской группы. Причем нашими помощниками добывались именно документы, а это самый высокий уровень ценности. В архивах внешней разведки подсчитали, что за годы войны из Лондона поступило около двадцати тысяч разведывательных материалов, почти девяносто процентов которых были документальными.

Так, 7 мая 1943 г. внешняя разведка доложила в ГКО СССР полученную от Дж. Кернкросса и К. Филби срочную информацию с содержанием перехваченной и расшифрованной англичанами телеграммы, отправленной в Берлин из штаба группировки немецких войск, ответственного за планирование и проведение наступательной операции вермахта в районе Курской дуги. В телеграмме был расписан план наступления — сроки, дислокация войск, цели главных ударов, тактико-технические характеристики новых немецких танков и самолетов. В преддверии Курской битвы наше военное командование и руководство страны эффективно распорядились упреждающими сведениями разведки. Финал сражения известен. С декабря 1943 г. информационно-аналитическая работа внешней разведки получила новое качественное развитие — было образовано отдельное подразделение (ИНФО), занявшееся этим важнейшим аспектом разведдеятельности. Вместо практиковавшихся до этого разобщенных докладов оперативных отделов по разведсообщениям ИНФО получило возможность наладить планомерное и последовательное освещение положения в конкретных странах, регионах и в мире в целом, прогнозировать развитие событий и процессов, отсеивать сомнительные, однонаправленные и дезинформационные сведения.

Так, уже в 1944 г. по заданию ГКО во взаимодействии с военной разведкой был подготовлен объединенный доклад «Современное положение гитлеровской Германии и ее возможности для дальнейшего ведения войны». Выводы, содержавшиеся в докладе, имели прогнозный характер и выдержали проверку временем.

Проведение разведывательно- диверсионных операций

Одной из важных задач, поставленных перед внешней разведкой с началом войны, была организация и использование в тылу противника специальных оперативных отрядов для осуществления разведывательно- диверсионной деятельности, а также оказание помощи партийным и советским органам в развертывании партизанского движения. Для решения этой задачи было создано 4‑е управление НКВД, костяк которого составили сотрудники внешней разведки. Возглавил управление П.А. Судоплатов, легендарный советский разведчик, имевший огромный практический опыт такой работы. Одновременно он занимал должность первого заместителя начальника разведки. Сотрудники управления формировали состав разведывательно-диверсионных отрядов и групп, проводили подготовку и организовывали их заброску в тыл противника. Из числа разведчиков, как правило, подбирались и командиры партизанских отрядов, руководители подпольных групп.

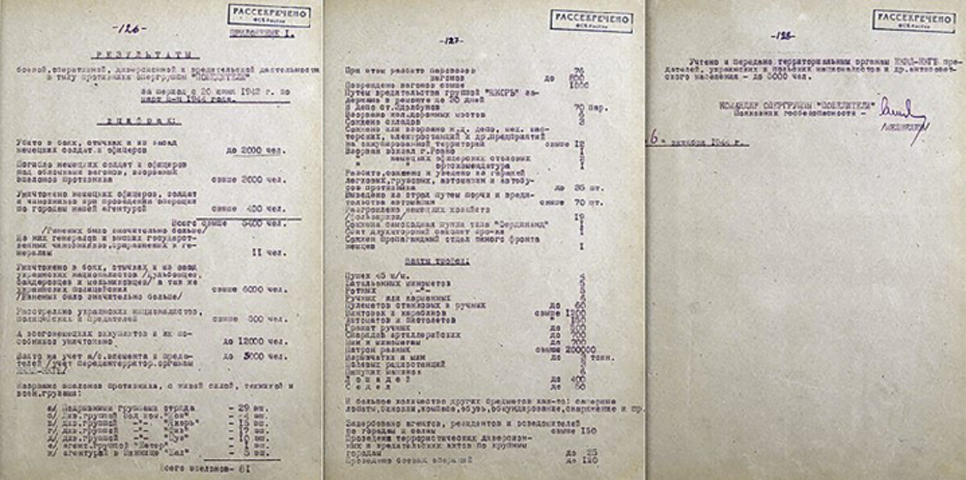

Выдержка из отчета

командира отряда

«Победители»

Д.Н. Медведева

Н.И. Кузнецов в форме немецкого офицера

Разведывательно-диверсионные и партизанские отряды сыграли значительную роль в поддержке действий Красной армии. Работа шла во взаимодействии с Центральным штабом партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом РККА. Разведчики, партизаны, подпольщики добывали информацию о размещении, составе, состоянии и передвижениях вражеских войск, проводили диверсии на железной дороге, мостах, складах, в местах расположения воинских подразделений врага. Разведывательно-диверсионные группы нередко выступали в качестве координаторов действий партизанских отрядов и подпольных организаций. Материальный урон от диверсионных операций в тылу врага был огромным, счет потерь в живой силе немецких войск и их союзников, полицейских и националистических формирований к концу войны шел на многие сотни тысяч. Гитлеровское командование, например, признало катастрофическим эффект от «рельсовой войны», которую вели партизаны в России, Белоруссии и на Украине в период завершения разгрома немецких войск в Курской битве, а затем в канун операции «Багратион».

Для борьбы с нашими партизанами, подпольщиками, разведывательно-диверсионными отрядами врагу приходилось держать в тылу значительные силы, отвлекая их с фронтов, но и это не спасало положения.

В отчете о результатах боевой, оперативной, диверсионной и вредительской деятельности отряда «Победители», действовавшего на территории Украины, его командир Д.Н. Медведев указывал, что за менее чем двухлетний период проведено около 120 боевых операций, уничтожено около 12 тыс. гитлеровцев и их пособников, пущен под откос 81 эшелон с живой силой, вооружением, топливом, захвачено много трофейного немецкого оружия, которого хватило как для самих «Победителей», так и для экипировки организованных при их поддержке десяти новых партизанских отрядов.

Сражавшемуся в отряде «Победители» разведчику Н.И. Кузнецову, посмертно удостоенному звания Героя Советского Союза, удалось добыть ценнейшие сведения о подготовке противником наступательной операции в районе Курска, о точном местонахождении полевой ставки А. Гитлера под Винницей, одним из первых он узнал о подготовке покушения на глав правительств «большой тройки» на встрече в Тегеране в 1943 г.

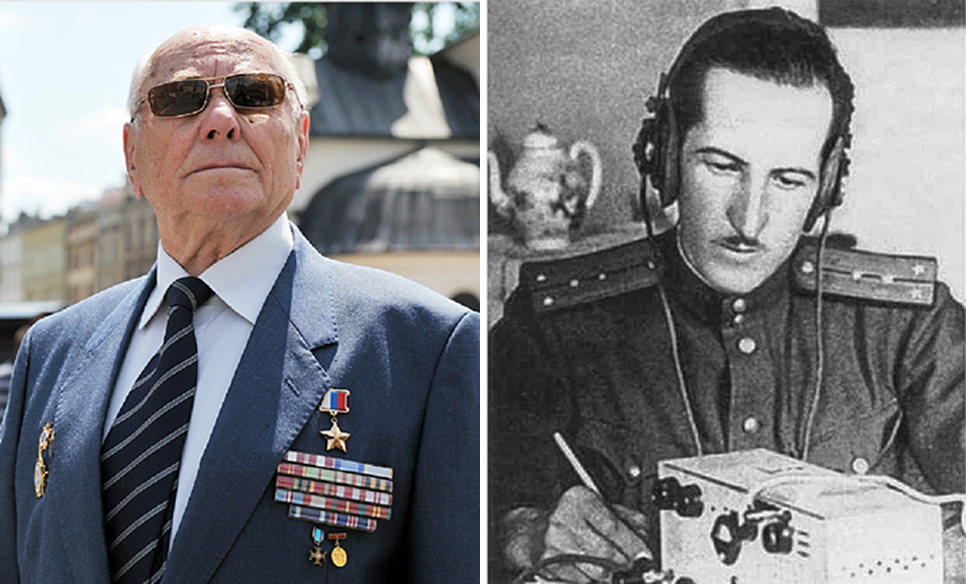

Слева: А.Н. Ботян на улицах спасенного им Кракова.

2008 год

Справа: А.П. Демьянов — советский разведчик, внедренный в абвер в ходе операции

«Монастырь». Через него была передана немцам дезинформация

стратегического уровня в ходе Сталинградской битвы

Им же были ликвидированы на Украине свыше десятка высших гитлеровских функционеров, что оказало огромную психологическую поддержку населению и деморализующее воздействие на оккупационные власти.

Следует отметить, что на оккупированных территориях нашей страны воевало более 6000 партизанских отрядов, подобных «Победителям».

Родина высоко оценила заслуги разведчиков — руководителей разведывательно- диверсионных и партизанских отрядов С.А. Ваупшасова, И.Д. Кудри, В.А. Лягина, Д.Н. Медведева, В.А. Молодцова, К.П. Орловского, Н.А. Прокопюка, А.М. Рабцевича, присвоив им высокое звание Героя Советского Союза. Легендарный разведчик А.Н. Ботян пришел в разведку в 1941 г., с начала войны воевал в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), затем в разведывательно- диверсионном отряде в Белоруссии и на Украине. Ему удалось провести операцию в городе Овруч Житомирской области, где было уничтожено здание гебитскомиссариата (областной оккупационной администрации), а вместе с ним около восьмидесяти офицеров — специалистов по борьбе с партизанами. Весной 1945 г. группа А.Н. Ботяна не дала фашистам взорвать Краков при приближении к городу войск Красной армии.

Заслуги А.Н. Ботяна в годы войны и послевоенной работе в нелегальной разведке отмечены высоким званием Героя России.

Для решения разведывательных и контрразведывательных задач применялись разные средства, в том числе радиоигры. В отдельные периоды сотрудники госбезопасности вели с противником до семидесяти радиоигр одновременно. В результате подобных операций удавалось выявлять заброску к нам в тыл и арестовывать сотни агентов диверсионно-разведывательных групп из числа выпускников немецких диверсионных школ, а также кадровых сотрудников абвера. Так, в ходе одной из крупнейших оперативных игр «Монастырь» наши разведчики довели до противника дезинформацию стратегического характера.

Доверившись ей, немцы в конце 1942 г. до последнего не решались перебросить резервы с северо-западного на южное направление, чем облегчили задачу советских войск по разгрому 6‑й армии Ф. Паулюса под Сталинградом.

Готовые для отправки

в СССР американские

самолеты на базе

Abadan Field в Иране

Разведка в сопредельных и нейтральных странах

Во время войны внешняя разведка продолжала вести работу, связанную с выявлением угроз нашей стране с территории нейтральных стран, предотвращением перехода этих государств на сторону стран «оси» и организацией разведки с их территории против Германии и ее союзников.

Еще до вторжения в СССР в военно- стратегических планах Гитлера была дальнейшая экспансия за пределы Европы. После победы над СССР фюрер планировал захват английских колоний, прежде всего — Британской Индии. Местом проникновения в этот регион был обозначен Иран.

Г.А. Вартанян

Для советской разведки не осталось незамеченным, что в предвоенные годы Иран по сути дела превратился в плацдарм для враждебных действий Германии против СССР. Немцы рассчитывали, что вслед за Ираном им удастся втянуть в войну на своей стороне и Турцию. По агентурным данным, в начале августа 1941 г. планировался тайный визит в Тегеран шефа германской военной разведки адмирала В. Канариса для организации дворцового переворота. Дата выступления была назначена на 28 августа. За три дня до этой даты Советский Союз при поддержке английских, а затем американских и австралийских вооруженных сил, начал операцию «Согласие» — ввод войск в Иран. Потенциальная угроза с юга для бакинских нефтепромыслов была купирована. Этой операцией было ознаменовано первое взаимодействие союзников по антигитлеровской коалиции.

Одна из приоритетных задач советской разведки в Иране состояла в предотвращении возможных диверсий и иной подрывной деятельности на маршрутах поставок стратегических грузов по ленд-лизу. С этой задачей советские войска и разведка справились с честью. Через Иран с его незамерзающим Персидским заливом и железнодорожной магистралью, пересекающей всю территорию страны с юга на север, в СССР было поставлено до 34 % всего вооружения и продовольствия от союзников. Уже к середине 1942 г. союзным спецслужбам удалось существенно ограничить активность немецкой разведки в регионе, что послужило одним из доводов в пользу выбора Тегерана в качестве места первой личной встречи лидеров антигитлеровской коалиции. Помимо разгрома разветвленной агентурной сети немцев, советской разведке удалось сорвать тщательно готовившуюся гитлеровцами операцию «Длинный прыжок» — так назывался план покушения на «большую тройку».

В числе тех, кто внес неоценимый вклад в выявление и пресечение подрывной деятельности гитлеровских разведчиков и их агентуры, была и группа «Легкая кавалерия» во главе с «Амиром», 19‑летним Геворком Вартаняном, будущим легендарным советским разведчиком-нелегалом, Героем Советского Союза.

Необходимо отметить, что «нейтральность» многих из официально нейтральных стран была условной. Поэтому внешняя разведка активно передавала сведения о действиях, явно недружественных Советскому Союзу. Разведка сообщала о том, что Испания и Португалия фактически стали перевалочными пунктами для поставок стратегического сырья в Германию со всего света, и прежде всего из Южной Америки. Резидентура в Стокгольме информировала Центр, что добываемая в Швеции высококачественная железная руда почти полностью шла в Германию. Работа внешней разведки против Германии с территории нейтральных стран не всегда ограничивалась только получением разведывательной информации. Так, резидентура в Аргентине, созданная легендарным советским разведчиком- нелегалом И.Р. Григулевичем и насчитывавшая в 1942 г. около восьмидесяти человек, осуществляла серьезную диверсионную деятельность.

В состав резидентуры входили так называемые группы Д. На их боевом счету — серия взрывов и пожаров портовых складов и морского транспорта на путях перевозок чилийской аммиачной селитры (сырья для изготовления взрывчатых веществ, бесценного для воюющей страны) и аргентинского продовольствия, что практически парализовало поставки стратегических грузов из Латинской Америки в Германию.

Сведения, полученные разведкой в заключительный период войны, помогли руководству страны наилучшим образом определить курс в отношении таких стран, как Финляндия, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, освобожденных от германского контроля; оказать существенное содействие Югославии в становлении ее новой государственности и обеспечении собственной безопасности, а также способствовать решению множества важных проблем, сопровождавших процессы укрепления новой власти в Польше.

Не упускала разведка из поля зрения задачу выявления истинных планов и помыслов наших союзников, особенно Англии и США, в вопросах ведения войны, отношения к СССР и будущего послевоенного устройства.

С началом Великой Отечественной войны Великобритания, а за ней и США заявили о своей готовности оказать СССР всю возможную помощь и поддержку. Основой антигитлеровской коалиции явился союз СССР, США и Великобритании. На нашей стороне выступали также Франция и Китай. Советское руководство уделяло большое внимание укреплению антигитлеровской коалиции, созданию широкого антифашистского фронта народов, борющихся с гитлеровской агрессией. В этих условиях внешней разведке было необходимо иметь в указанных странах разведывательные возможности, чтобы знать истинные намерения партнеров по коалиции касательно как Германии, так и СССР, и своевременно информировать руководство страны. Легальные и нелегальные резидентуры в Великобритании и США были количественно и качественно укреплены.

Их усилия были направлены на получение полной и достоверной информации о внутриполитической расстановке сил, отношении к СССР, планировании этими странами военных операций против Германии.

Уже с июля 1941 г. советское руководство поставило перед союзниками вопрос об открытии второго фронта. Внешняя разведка отслеживала развитие ситуации и докладывала в инстанции действительное положение дел по этому вопросу.

А. Даллес, руководитель разведывательного центра Управления стратегических служб США

(прообраз будущего ЦРУ) в Берне,

в марте 1945 года вёл тайные сепаратные переговоры с представителем Г. Гиммлера

генералом войск СС К. Вольфом

о капитуляции немецких войск в Италии

Несмотря на то что с англичанами в 1941 г., а с американцами в 1943 г. были заключены соглашения по линии разведок, предусматривавшие обмен разведывательной информацией, консультации при проведении активных боевых действий, оказание помощи в заброске агентуры в тыл общего врага, а также обмен диверсионной техникой, эти договоренности достаточно быстро сошли на нет, а с открытием второго фронта практически прекратили свое действие.

Коренной перелом в Великой Отечественной войне в 1943 г. в результате победоносного завершения Сталинградской и Курской битв вынудил лидеров США и Великобритании признать И.В. Сталина в качестве равноправного партнера. Исход войны был уже фактически предрешен. В связи с этим вставали сложные вопросы геополитического устройства послевоенного мира. Усилия разведки были направлены на выяснение подхода наших союзников к развитию отношений с Москвой, выявление взглядов на дальнейшую судьбу Германии и союзных ей стран.

До окончания войны еще было далеко, но, видя, как немецкая военная машина терпит крах на Восточном фронте, ряд немецких политических и военных деятелей, представителей деловых кругов начали предпринимать попытки избежать полного поражения Германии путем сепаратных переговоров с Англией и США. Они предлагали различные варианты раздела сфер влияния в мире, прекращения войны на Западе при продолжении ее на Востоке, невыгодные Москве условия заключения мира. Советская разведка узнавала об этих контактах без задержек. Так, в начале 1945 г. была получена информация об активизации в Швейцарии переговоров, которые вели эмиссары Г. Геринга и Г. Гиммлера, а также руководители фашистских спецслужб с представителями политических и военных кругов Англии и США об условиях сепаратного мира. В ходе переговоров эти эмиссары в качестве платы за почетный выход из войны предлагали отстранить от власти А. Гитлера.

Информация разведки позволяла советскому руководству своевременно заявлять союзникам о своей осведомленности об этих «сепаратных играх». Как правило, союзники сразу дезавуировали такие контакты, хотя и не оставляли попыток договориться до последнего дня войны.

Огромную работу советская разведка проделала в плане информационной подготовки трехсторонних встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции в Тегеране, Ялте, Потсдаме, а также на других переговорных площадках.

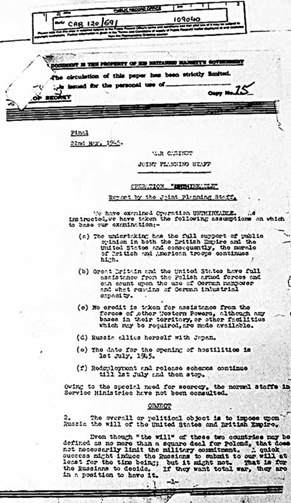

Благодаря полной и точной информации о стратегических планах руководства США и Великобритании, позициях союзников на встречах, И.В. Сталин смог выработать гарантированно верную тактику ведения переговоров и добиться максимально выгодных решений для нашей страны. Этому неоднократно поражались члены английской и американской делегаций — ведь они даже не могли предполагать, что на руках советских делегаций был подчас полный пакет их материалов для переговоров. К концу войны западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе. Весной 1945 г. от члена «Кембриджской пятерки» Г. Берджесса советская разведка получила данные об указании У. Черчилля безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием «Немыслимое».

План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100‑тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием.

Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии — Румынии и Венгрии. Задача — отбросить советские войска из Центральной Европы и, если получится (цинизм бывших союзников зашкаливал), оккупировать Запад СССР до линии Архангельск — Сталинград, намеченной планом «Барбаросса». Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии — 22 мая, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 г. Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия.

Научно-техническое направление деятельности внешней разведки в годы войны

Доклад Военному кабинету Великобритании

по основным параметрам операции «Немыслимое».

22 мая 1945 года

Получение информации по научно- технической, прежде всего оборонной, проблематике было одним из важных направлений деятельности внешней разведки в годы войны. До нее организационно научно-техническая разведка как самостоятельная линия работы оставалась лишь в англо-американском отделе.

Это было обоснованно: настоящие технические секреты можно было найти в экономически развитых странах. Война кардинально повысила востребованность разведывательных сведений о последних достижениях в области науки и техники, связанных с разработкой новейших видов вооружений, принципиально новых средств обороны и связи. Реорганизация научно-технической разведки (НТР), несмотря на трудности военного времени, была произведена основательно. НТР значительно усиливалась молодыми, энергичными работниками. Многие из них имели высшее техническое образование. В основных резидентурах вводились должности помощников резидентов по научно-технической разведке, а в США эта линия работы в 1944 г. была выделена в самостоятельную резидентуру.

Наибольших успехов научно-техническая разведка добилась в Англии и США. В этих странах агентура работала на важнейших научных и технических объектах. В ее рядах были ученые и квалифицированные инженеры по атомной физике, радиоэлектронике, авиации, химии и другим отраслям науки и техники. Сотрудничали они с советской разведкой, как правило, на основе общности интересов в борьбе с фашизмом. За годы войны советская разведка получила огромное количество ценной информации по таким вопросам, как новейшие системы вооружения, боеприпасы, радиолокация, реактивные двигатели, авиация, цветные металлы и специальные сплавы, химия, бактериология и др. Добытые сведения сыграли большую роль в развитии науки и техники в СССР, в укреплении оборонного потенциала страны.

На одной важнейшей операции нашей научно-технической разведки хотелось бы остановиться особо. Она началась за год до Великой Отечественной войны и завершилась через несколько лет после ее окончания.

6 и 9 августа 1945 г. против японских городов Хиросима и Нагасаки было применено неведомое оружие, повлекшее смерть и неисчислимые страдания для полутора сотен тысяч мирных жителей. Весь мир ужаснулся, а военно-политическая элита Соединенных Штатов Америки погрузилась в состояние, близкое к эйфории. Обладание оружием колоссальной разрушительной силы казалось ей надежным фундаментом для установления собственного миропорядка без оглядки на другие народы и государства. Безудержные гегемонистские аппетиты у США сформировались именно тогда.

У. Черчилль, Г. Трумэн и И. Сталин

на Потсдамской

конференции.

1945 год

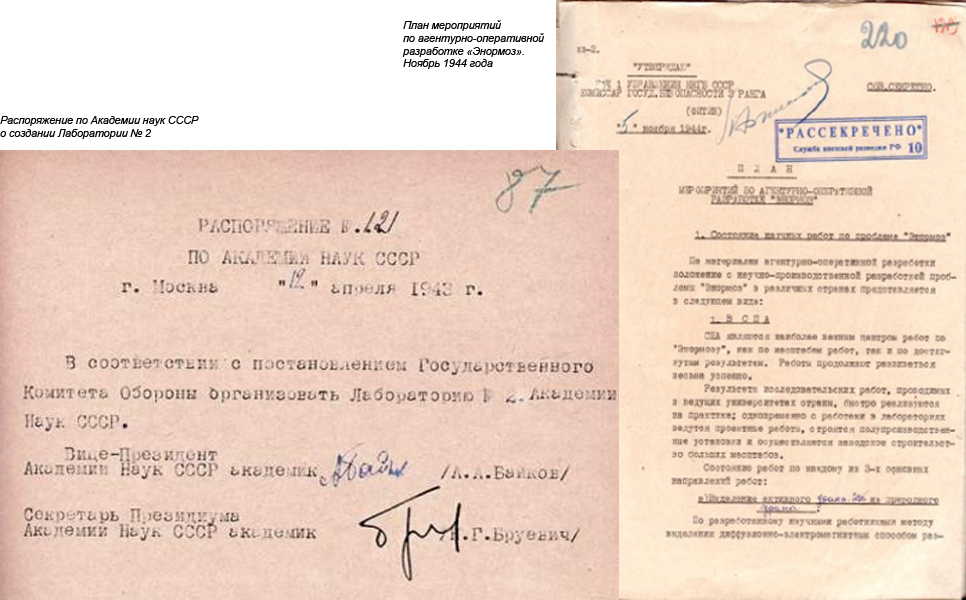

Для руководства Советского Союза произошедшее не стало сюрпризом. Внешняя разведка еще в 1940 г. связала исчезновение из открытых научных журналов публикаций по ядерной тематике с развертыванием за рубежом работ по использованию энергии деления атомного ядра в военных целях. Это положило начало операции по добыче атомных секретов Запада, получившей в оперативной переписке название «Энормоз» (от англ. enormous — огромный, чудовищный, невероятный). Объем и значение добытых разведкой документальных данных позволил наркому внутренних дел Л.П. Берии доложить этот вопрос непосредственно И.В. Сталину в октябре 1942 г. Несмотря на тяжелейшее положение страны, руководство СССР принимает решение о начале работ над собственным атомным проектом и в 1943 г. создает Лабораторию № 2 Академии наук СССР, которую возглавил И.В. Курчатов.

Из Англии, откуда были получены первые материалы по атомному проекту союзников, центр интересов советской разведки постепенно смещался за океан. Резидентуры активно вели поиск и привлекали к сотрудничеству помощников нужных компетенций, налаживали каналы связи, оттачивали вопросы конспирации. Добытые материалы показали, насколько грандиозна американская ядерная программа и насколько велика угроза не только Советскому Союзу, но и всему миру.

Позднее программа, реализуемая в США, станет известна как «Манхэттенский проект». Подступиться к нему нашим разведчикам было очень непросто из-за беспрецедентных мер безопасности вокруг имеющих отношение к проекту ученых, инженеров, техников и рабочих. Из более чем 120 тыс. участников проекта общее состояние дел и конечную цель знало едва ли полтора десятка человек. Руководитель проекта со стороны военных бригадный генерал Л. Гровс до самой смерти был уверен, что такие меры безопасности полностью исключали возможность утечки секретной информации.

Однако американцы просчитались. Нашей разведке удалось «взломать» систему контрразведывательных мер ядерных проектов и США, и Великобритании, проникнуть в святая святых ядерной программы бывших союзников. В Центр возрастающим потоком стала стекаться уникальная по ценности информация в виде результатов научных исследований, технологических разработок и даже образцов материалов и оборудования. Закончились военные действия Второй мировой, а операция «Энормоз» продолжалась.

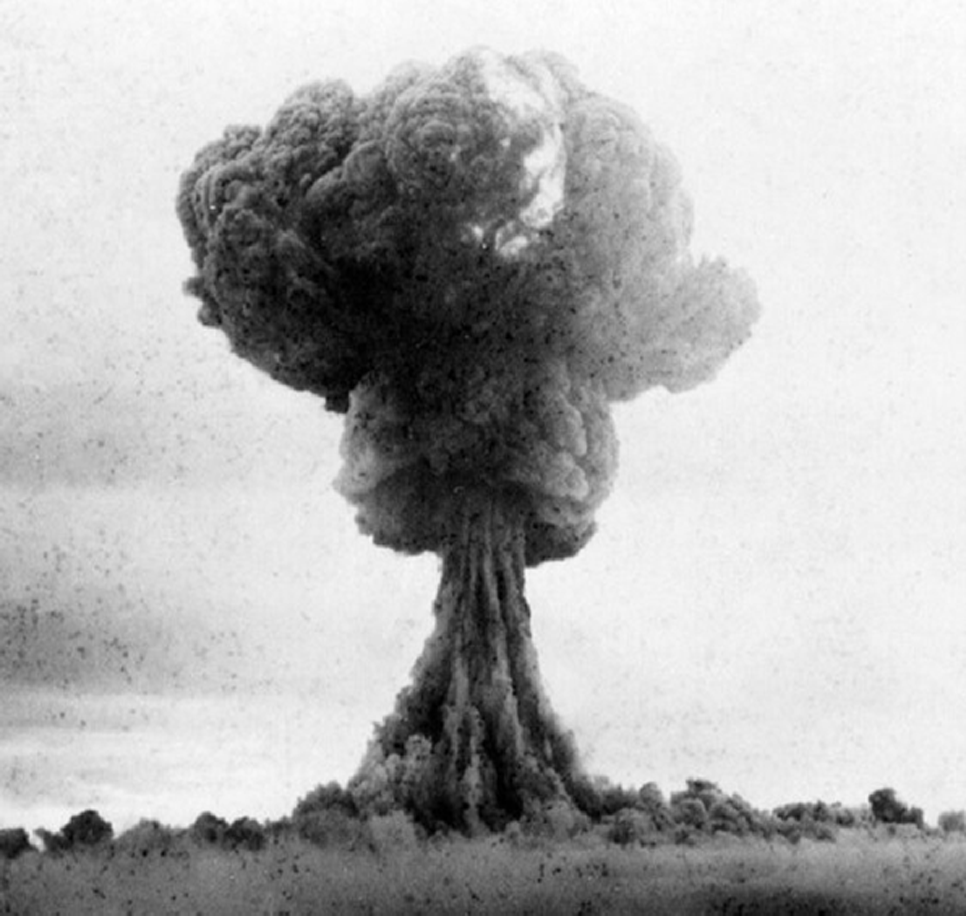

Параллельно разведка докладывала о череде планов США по нанесению превентивных ударов по Советскому Союзу с использованием ядерного оружия. Первый план под кодовым названием «Тоталити» был готов в конце 1945 г., далее последовали «Пинчер» (1946), «Сиззл» (1948) и ряд других. Отличались они все возрастающим количеством целей и используемых атомных боеприпасов по мере наращивания арсеналов. Общим для них было одно — концепция безответного удара в силу отсутствия у СССР оружия сравнимой поражающей силы: когда еще разоренные войной Советы создадут что-то сравнимое? Но уже 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне состоится успешное испытание первой советской атомной бомбы.

Плеяда «атомных» разведчиков.

Герои России А.А. Яцков, Л.Р. Квасников,

В.Б. Барковский, А.С. Феклисов

Не вызывает сомнений, что основной вклад в создание отечественного ядерного оружия внесли советские ученые,решившие множество фундаментальных научных задач, инженеры и конструкторы, разработавшие необходимые технологии и технические решения, а также наш народ, самоотверженным трудом воплотивший все это в жизнь в кратчайшие сроки. Впоследствии в своих воспоминаниях и интервью «атомные» разведчики именно это неоднократно отмечали. Сами же ученые утверждали, что благодаря добытой разведкой информации были значительно уменьшены финансовые и материальные затраты на наш ядерный проект, исключены многие тупиковые направления научных исследований и опытно-конструкторских работ. И это произвело самый главный эффект — сокращение, по очень осторожным оценкам, сроков создания отечественной атомной бомбы на пять-шесть лет.

После испытания ядерной бомбы на торжественной церемонии вручения наград участникам советского атомного проекта И.В. Сталин удовлетворенно заметил: «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, “попробовали” бы ее на себе».

В.М. Молотов, занимавший в военные

и послевоенные годы высшие посты

в руководстве СССР и хорошо знакомый

со всеми аспектами советского атомного

проекта, отлично знал, сколько сил,

средств и времени удалось сэкономить

стране, сколько ошибок удалось избежать

благодаря полученной извне информации.

Его оценка была такова:

«…

своей работой по раскрытию атомных

секретов внешняя разведка окупила

не только все свое прошлое, но и будущее».

Первое испытание

советской атомной

бомбы РДС-1

на Семипалатинском

полигоне.

29 августа 1949 года

* * *

В предвоенные, военные и послевоенные годы разведчики самоотверженно решали задачи, которые ставила Родина в то нелегкое время. Нашей стране удалось выйти из тяжелейшей войны победителем, укрепить свой суверенитет и безопасность, заложить на многие десятилетия основы мирной жизни, и в этом, безусловно, есть немалая заслуга отечественной внешней разведки.

Источник: Официальный сайт Службы внешней разведки Российской федерации

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства