В мире археологии

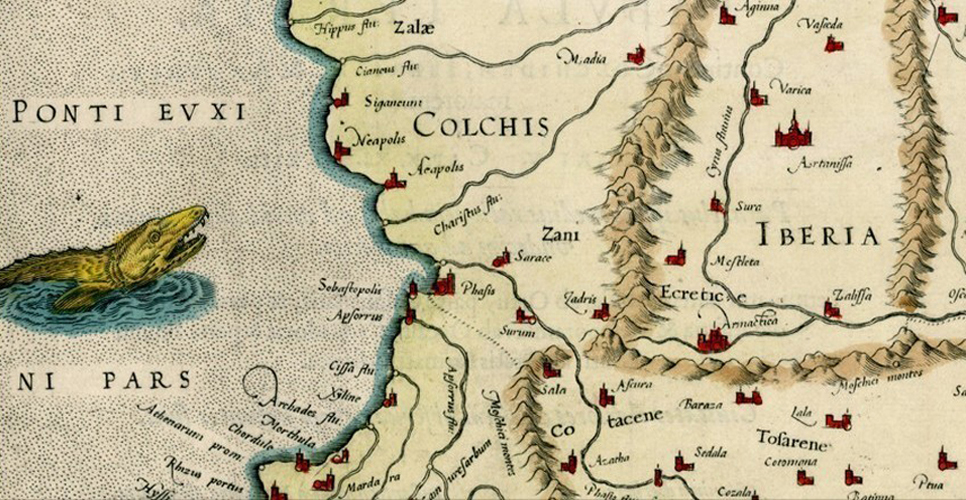

На фото: Фрагмент карты Герарда Меркатора Tabula Asiae III (Armenia, Georgia, Turkey, etc.). Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила при раскопках возле города Очамчира (Республика Абхазия) святилище колхидской культуры, датируемое VI–IV вв. до н. э.

Найденные в культурном слое предметы – античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских божеств, импортная греческая керамика в сочетании с вкопанным в пол святилища обтесанным камнем-«идолом» свидетельствуют о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды и добавляют новые данные, позволяющие реконструировать религиозные представления местных племен (в данному случае – колхов) и их связи как с греческим миром, так и с кобанской культурной общностью. Каменный «идол» – первая находка на территории Абхазии и крайне редкая для всего региона: ранее на Северном Кавказе единственный подобный идол был найден в святилище кобанского поселения Сауар на территории Северной Осетии.

На фото: Каменный пол святилища и верхняя часть каменного идола. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

«Мы уже четвертый год проводим раскопки на окраине Очамчиры, на городище древнего Гиеноса. В V – начале VI в. на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту»,

– сказал руководитель совместной российско-абхазской Очамчирской

археологической экспедиции ИА РАН Александр Скаков.

О существовании Гиеноса (Гюэноса) известно из упоминания в «Перипле обитаемого моря» античного мореплавателя Псевдо-Скилака. Перечисляя названия племен, живших на берегах Черноморского побережья Кавказа, он упомянул колхов и город Гиенос: «А за этими колхи и полис Диоскурида, и греческий полис Гиэнос, и река Гиэнос, и река Херобий, река Хоре, река Арий, река Фасис и греческий полис Фасис, и дорога вверх по реке 180 стадиев в большой варварский город, откуда была Медея...». На сегодняшний день Гиенос – единственный точно локализованный полис на территории Абхазии, так как доримские слои Диоскуриады и Питиунта до сих пор не обнаружены.

Значительная часть древнего города была снесена при постройке морского порта в 1935–1936 гг. Из трех холмов, на которых был построен Гиенос, остался только один, восточный.

Археологические исследования показали, что город Гиенос возник не позднее начала – первой половины VI в. до н. э. В 1980-х гг. на городище Гиеноса были обнаружены остатки ранневизантийского храма, а возле него – погребение с конскими черепами и деталями узды, украшенными узорами в зверином стиле. Во время раскопок было найдено множество артефактов, среди которых – очень редкие, например, свинцовый саркофаг, не имеющий аналогий в Северном и Восточном Причерноморье.

На фото: Каменная вымостка и византийские слои. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

В 2022 г. российско-абхазская Очамчирская археологическая экспедиция ИА РАН исследовала слои, лежащие под византийскими напластованиями. У юго-западного угла основной части храма, рядом с церковным фундаментом, частично разрушившим этот памятник, было обнаружено святилище колхидской культуры. Исследователи расчистили пол святилища, которым служила галечная вымостка. В полу, на высоте около 10 см от фундамента храма, был вкопан вертикально установленный в ямке и обложенный другими камнями обтесанный камень – каменный «идол».

Каменная вымостка была усеяна обломками античной керамики, значительная часть которой была аттического и ионийского происхождения. Именно она позволила установить датировку памятника: VI–IV вв. до н. э. – это время, на которое приходится расцвет города Гиенос. Среди других находок – серебряная монета (ее происхождение будет уточнено после реставрации), небольшое число обломков железных клинков и ножей, массивные железные гвозди, стеклянные бусины.

На фото: Золотые нашивки и бронзовая фигурка античного божества. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

Основную часть находок составляют предметы, произведенные в греческих мастерских. Более 30 предметов, собранных на центральной части вымостки – это изделия из золота: нашивки, серьги, бусины, пронизи, кулон. На нашивках изображены птицы (лебедь и гриф), божества, встречаются композиции с двумя зверями со змеиными хвостами (сюжет так называемой «змееногой богини», удерживающей в руках двух фантастических чудовищ).

На фото: Фигурки божества Птах-Патек из египетской пасты. Фото с сайта: https://www.archaeolog.ru

«Нашивками, скорее всего, была расшита одежда или покрывало, украшавшее святилище: на всех бляшках есть отверстия для ниток, которыми они прикреплялись к ткани. Подобные бляшки археологи находят в курганных погребениях скифов. Значительная часть золотых изделий изготовлена, безусловно, греческими мастерами, но некоторые, вероятно, могли быть созданы колхидскими ювелирами»,

– сообщил Александр Скаков.

Также в культурном слое были найдены изображения божеств: бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла.

«Стеклянную массу, из которой сделаны фигурки, еще называют "египетской пастой" или "египетским фаянсом", потому что ее производили в египетских мастерских и часто именно из нее отливали скарабеев. Но работали с этой массой не только египтяне. Мастера из греческой колонии Навкратис также изготавливали из этой пасты подражания египетским вещам. Подобные фигурки божества Птах-Патек ранее были найдены на территории Абхазии в могильнике возле Сухума»,

– пояснил ученый.

В нескольких десятках метров от святилища археологи раскрыли культурные слои со следами деревянных жилых построек, предварительно датируемые доантичным периодом (VIII–VII вв. до н. э.) и античным VI–V (вв. до н. э.).

«Раскопки 2022 г. позволили понять, как изменялась застройка на этом участке: вероятно, в V в. до н. э. обычная жизнь на этом месте прекратилась. Рядом с остатками домов был насыпан курган из глины, на вершине которого соорудили святилище. Показательно, что через столетие рядом с этим культовым местом, у подножия кургана, было сооружено святилище с захоронениями конских голов и бронзовой узды по меотскому обряду, а спустя тысячу лет здесь же был построен христианский храм. Это крайне любопытная "преемственность", понять логику которой можно будет лишь в ходе дальнейших исследований»,

– отметил Александр Скаков.

Источник: Институт Археологии РАН

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства