Новости и события Российского исторического общества

Российское историческое общество продолжает публиковать источники из архива Императорского Русского исторического общества, оцифрованные копии которых были переданы Российским государственным историческим архивом.

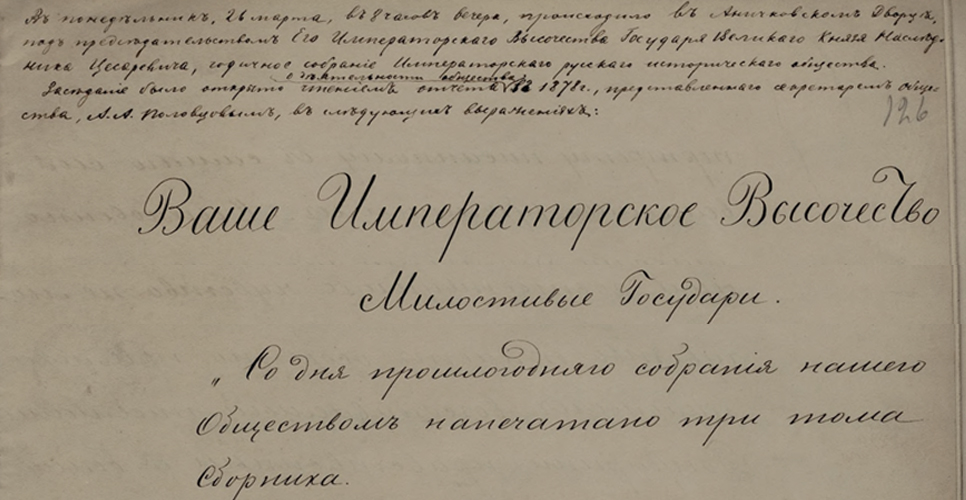

Сегодня широкой аудитории стал доступен ещё ряд источников из состава дела, посвящённого собраниям членов Русского исторического общества в 1877–1881 годах.

В частности, опубликован протокол по итогам заседания Совета ИРИО от 20 февраля 1879 года, на котором было принято важное для Общества решение: предложить кандидатуру А.А. Половцова на должность Председателя Императорского Русского исторического общества ввиду смерти П.А. Вяземского, занимавшего ранее этот пост.

Кроме того, опубликован протокол заседания от 6 ноября 1879 года, которое целиком было посвящено вопросу об участии Русского исторического общества в издании хронологических планов Москвы. В ответ на рескрипт Великого Князя Константина Николаевича Совет ИРИО решил следующее:

«Принимая с благодарностью сообщение Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Константина Николаевича и усматривая в выраженном Его Императорским Высочеством приглашении участвовать в издании хронологических планов г. Москвы лестное для Общества одобрение деятельности его, Совет выражает полную с своей стороны готовность, по желанию Его Императорского Высочества, оказать делу этому учёное своё содействие».

Также представлены несколько писем членов Общества, среди которых стоит обратить особое внимание на письмо цесаревича Александра Александровича, отправленное 9 января 1880 года. Наследник престола направил просьбу в адрес, вероятнее всего, Председателя ИРИО А.А. Половцова, заехать в Аничков дворец, так как цесаревич получил бумаги от князя Горчакова, но хочет также передать замечания канцлера о них. Это позволяет говорить о том, что Почётный Председатель Императорского Русского исторического общества цесаревич Александр Александрович принимал активное личное участие в наиболее важных вопросах деятельности Общества.

Отметим, что все документы традиционно сопровождаются комментариями и пояснениями.

Напомним, 15 мая 2019 года руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов вручил Председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину оцифрованные копии документов из архива ИРИО.

ВОЗМОЖНО ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

323 года назад русские войска овладели крепостью Азов

«Необыкновенная история одного корабля. «Марс» (1939) – «Витязь» (1949)»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства