Новости и события Российского исторического общества

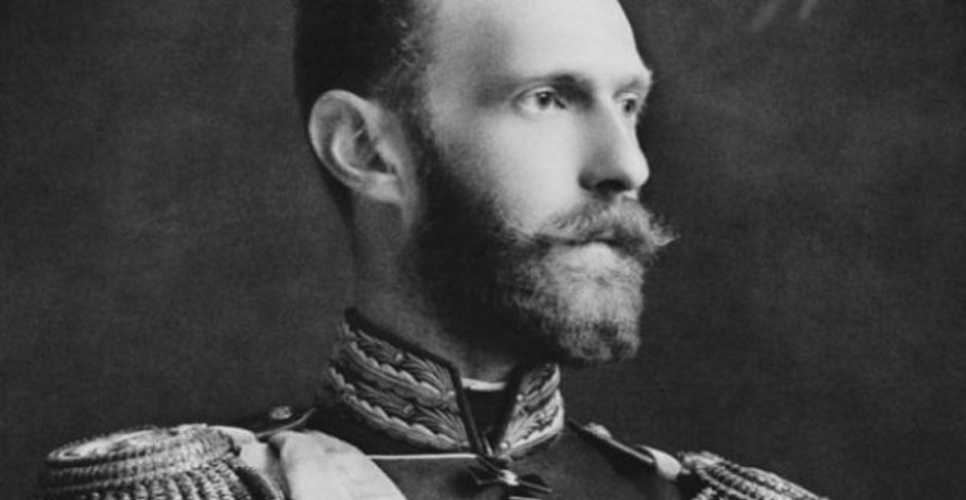

Государственный Эрмитаж проводит выставку «В память великого князя Сергея Александровича. Предметы из коллекции, поднесённой Эрмитажу», в которой представлены предметы декоративно-прикладного искусства, переданные музею в 1910 году великой княгиней Елизаветой Федоровной, вдовой великого князя Сергея Александровича. Посетить выставку возможно online – экскурсию, видеозапись которой доступна в социальных сетях Музея , провела куратор проекта Ольга Григорьевна Костюк, заведующая Отделом западноевропейского прикладного искусства.

Великий князь Сергей Александрович (29 апреля 1857 г. – 4 февраля 1905 г.) – четвертый сын Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1882 году он стал одним из инициаторов создания Императорского Православного Палестинского общества, которое возглавлял до самой смерти: 14 февраля 1905 года великий князь трагически погиб от бомбы революционера-эсера.

Нынешняя выставка подготовлена Государственным Эрмитажем совместно с Императорским Палестинским Православным Обществом.

На открытии выставки выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский.

«Выставка небольшая, но очень важная для нашей исторической памяти – она посвящена великому князю Сергею Александровичу. Это такая сложная фигура, и чтобы лучше понять таких людей, нужно изучать детали их жизни. Он был главой Императорского Палестинского Православного Общества – это одна из важнейших гуманитарных организаций, сохранённых в советское время и возрождённых в новой России»,

– сказал он.

В состав экспозиции вошли двадцать предметов, большая часть которых – табакерки. Особое внимание обращает на себя табакерка работы Карла Хелфрида Барбе, покрытая эмалевым ромбовидным орнаментом. Зрителям также представлены медальоны, выполненные в разной манере и технике: например, портрет Екатерины II, изготовленный на английской фирме «Веджвуд» из яшмовой массы, и камейный портрет Александра I, вырезанный из сардоникса, вероятно, французским мастером.

Табакерка в виде мопса

Западная Европа. Неизвестный мастер. Вторая половина XVIII в.

Государственный Эрмитаж

Фото с сайта: https://www.hermitagemuseum.org

Представители дома Романовых традиционно занимались меценатством и коллекционированием. Исключением не стал и Сергей Александрович: в начале 1880-х годов во Флоренции он активно приобретал произведения искусства. Например, мраморный рельеф с изображением Мадонны с младенцем (Италия, XV век). Значимым приобретением Сергея Александровича стала уникальная фрески фра Анджелико «Мадонна на троне со святыми Домиником и Фомой Аквинским». Сегодня она является одним из ключевых произведений эрмитажного собрания итальянской живописи XV века. Обе работы входят в постоянную экспозицию музея.

Табакерка с изображением букета цветов

Россия, Санкт-Петербург. К. Х. Барбе. Около 1850

Государственный Эрмитаж

Фото с сайта: https://www.hermitagemuseum.org

Художественные миниатюры и предметы декоративно-прикладного искусства – особый раздел личной коллекции великого князя. Часть из них была связана с его семьёй, историческими лицами или событиями, вызывавшими интерес Сергея Александровича. Другие выделялись своей редкостью или высоким мастерством автора, выполнившего работу. Эта часть собрания Сергея Александрович представлена единым комплексом впервые.

К выставке подготовлена иллюстрированная брошюра, выпущенная в издательстве Государственного Эрмитажа.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Русскоязычная переписка Императорского Русского исторического общества за 1898 год

19 марта 1898 года был торжественно открыт Русский музей

В Гатчине открыли закладной камень на месте будущего памятника Александру III

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства