Новости и события Российского исторического общества

В Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке работает выставка, посвященная 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

Экспозиция — часть масштабного межмузейного выставочного проекта «Пушкин.225», который объединил более четырех десятков федеральных и региональных музеев, библиотек, архивов, творческих союзов, частных коллекций.

На пяти страницах четким изящным почерком, без исправлений написано стихотворение «Полководец».

Это самый поздний, отражающий последнюю волю поэта беловой автограф стихотворения. Ранее были известны только два автографа стихотворения «Полководец»: первый, черновой, в рабочей тетради, относящийся к апрелю 1835 года; и второй, перебеленный, на отдельном листе, сохранивший несколько слоев исправлений. Оба хранятся в Институте русской литературы Российской академии наук (Пушкинском Доме).

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827 г.

Среди представленных экспонатов подлинные рукописи и автографы Александра Сергеевича Пушкина. Один из них — в альбоме из фонда великой княгини Елены Павловны в Государственном архиве Российской Федерации.

Третий экземпляр является одним из немногих автографов поэта, который не поступил на хранение в Пушкинский Дом, а остается в ГА РФ. (Ф. 647. Оп. 1. Д. 26).

Рукопись внесена в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.

Великая княгиня Елена Павловна

Альбом принадлежал супруге великого князя Михаила Павловича Елене Павловне. В 15 лет она, принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская, была сосватана за четвертого сына императора Павла I и младшего брата будущих государей Александра I и Николая I и буквально очаровала царствующее семейство и петербургский свет.

Великая княгиня Елена Павловна

Великая княгиня Елена Павловна

19042024_18.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_18.jpg

19042024_8.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_8.jpg

19042024_9.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_9.jpg

19042024_10.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_10.jpg

19042024_11.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_11.jpg

19042024_7.jpg

https://historyrussia.org/images/19042024_Torbeev/19042024_7.jpg

Пожалуй, единственным, кто не разделял всеобщего восхищения красавицей с изысканными манерами и не по возрасту образованностью и умом, был жених, которому казалось, что он сам волен избирать себе подругу жизни. Венчаться Михаил отказывался категорически.

Однако бунт в семье Романовых был твердо и решительно подавлен. Шарлотта приняла православие с именем в честь матери византийского императора царицы Елены княгини Ольги, считавшейся первой христианкою на Руси и названной при крещении Еленой.

Супруги были совершенно разными; она заметно выделялась умом и образованностью среди Романовых. Елена Павловна в детстве воспитывалась в Париже, получила блестящее образование. От природы талантливая и любознательная, с ранних лет она проявляла способности к наукам и увлекалась ими. Узнав, что предстоит стать женой русского великого князя, принцесса самостоятельно, имея только словарь и грамматику, насколько было возможно, выучила русский язык. Николай Карамзин с приятным удивлением услышал, что принцесса читала его «Историю Государства Российского» в подлиннике.

«Умница редкая! – отзывался он о принцессе.

Михаил Павлович Романов

В свою очередь, Михаил Павлович был человеком совсем иного склада. О нем рассказывают, что даже такие любители военной муштры, как братья Константин и Николай, выглядели жалкими либералами. Говорят, что он походил на грибоедовский персонаж — Скалозуба из комедии «Горе от ума». Из книг, шутили о нем, не прочел ни одной, кроме армейского устава. Великого князя боялись панически – на разносы и взыскания он не скупился. Вспыльчивость и мелочные придирки великого князя порой повергали в ужас офицеров гвардейского корпуса, которым он командовал.

Михаил Павлович. Акварель. ГАРФ, Оп.1. Д.15.

В конце жизни Елена Павловна вспоминала о первых годах замужества, как о самых трудных в ее жизни, они подействовали на нее «сжиманием и обледенением». Смелость и независимость суждений, прямота и в то же время необыкновенный такт в общении с окружающими — все это выделяло Елену Павловну среди других членов царской семьи. Нередко с негодованием отзывалась она о пустоте и мелочности интересов придворной жизни. Супруги мало общались друг с другом, были между собой на «вы», отношения между ними оставались натянутыми, а порой находились на грани разрыва. Нередко их связь поддерживалась лишь путем переписки, поскольку Михаил Павлович часто отсутствовал «по делам служебной надобности».

Михаил Павлович и Елена Павловна на лошадях

С августа 1825 года Елена Павловна с супругом и маленькой дочерью Марией поселились в собственном дворце, построенном архитектором Карлом Росси. Сегодня дворец — современный Государственный Русский музей.

Салон

Елена Павловна дабы скрасить не очень радостную семейную жизнь устраивала великосветские балы и держала салон, вскоре ставший знаменитым на всю столицу. Подобные салоны имелись во многих аристократических домах, однако обаяние, ум и образованность великой княгини сделали ее салон самым европейским.. Михайловский дворец стал своеобразным интеллектуальным центром российской столицы. Ее гостями постоянно были самые известные люди своего времени: литераторы, художники, музыканты, ученые, дипломаты. Вечера здесь стали особо притягательными для образованной петербургской публики.

В 1830-е годы стал складываться круг личных знакомых великой княгини, в том числе из российских государственных деятелей. Этому способствовало ее сближением с Николаем I. По воспоминаниям современников, не терпевший женского участия в политике император Николай Павлович делал исключение лишь для своей просвещенной и умной невестки, которую называл «ум нашей семьи». В доме Елены Павловны он видел один из редких примеров европейской жизни и направлял в ее салон иностранных дипломатов и путешественников.

Карл Брюллов. Портрет поэта В.А. Жуковского. 1837 г.

К юной княгине учителем изначально определили Василия Андреевича Жуковского. Помимо уроков он пристрастил свою старательную ученицу к новинкам русской словесности и ко всему происходящему в литературном мире. Благодаря Жуковскому, княгиня с захватывающим интересом знакомилась с каждым новым появляющимся произведением, в том числе А.С. Пушкина, уже снискавшего славу первого национального поэта России.

В сохранившейся тетради по русской литературе, например, тонким изящным почерком она записывала лекции своего наставника и собственные впечатления от прочитанных произведений Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Гоголя (ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 16).

7 марта 1826 года Жуковский через критика, друга Пушкина Петра Александровича Плетнева, обратился к поэту с просьбой прислать для «чтения на лекциях» еще неопубликованного «Бориса Годунова», слухи о котором уже распространились по Петербургу.

Поэт, обличавший в трагедии самовластье, проявил осторожность и решительно отказался выслать рукопись:

«Какого Вам “Бориса” и на какие лекции? В моём “Борисе” бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного пола»,

— ответил он Плетневу.

По этому поводу другой пушкинский приятель, тоже драматург и поэт, Павел Александрович Катенин написал Александру Сергеевичу:

«Меня недавно насмешил твой якобы ответ на желание одного известного человека прочесть твою трагедию: трагедия эта не для дам, и я ее не дам. Скажи, правда ли это? Меня оно, покуда, несказанно тешит»…

Страницы из тетради Елены Павловны

Страницы из тетради Елены Павловны

Частыми гостями княгини были многие известные писатели: И.С. Аксаков, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев. Елена Павловна дружила с И.С. Тургеневым, высоко ценила Н.В. Гоголя, а позже на деньги княгини было издано его посмертное собрание сочинений. Будучи большой меломанкой, Елена Павловна также поддерживала композиторов, музыкантов, певцов. Много помогала Карлу Павловичу Брюллову, написавшему один из ее портретов, и Ивану Константиновичу Айвазовскому. Общаясь с интеллектуальной элитой России, княгиня демонстрировала широкий кругозор, блестящие знания и, по словам князя В.Ф. Одоевского, сама «вечно училась чему-нибудь».

С визитом в придворном мундире

В июле 1831 года Пушкин, испытывая известные финансовые проблемы, обратился с прошением к императору о приеме на государственную службу, и тот повелел Александру Христофоровичу Бенкендорфу, курирующему Министерство иностранных дел, дать указание Карлу Васильевичу Нессельроде:

«…определить в государственную коллегию иностранных дел известнейшего нашего поэта титулярного советника Пушкина с дозволением отыскать в архивах материалы для сочинений истории Петра I».

Александр Сергеевич прекрасно говорил и писал по-французски, неплохо знал английский, а также хорошо владел немецким и итальянским языками. Только в эпиграфах к роману он использовал четыре языка. Титулярный советник Пушкин возглавил одну из секретных экспедиций Министерства иностранных дел Российской империи – газетную: просматривать поступающую в Россию всю периодическую печать. Кроме того, в его обязанности входило оказание помощи шифровальной и дешифровальной экспедициям.

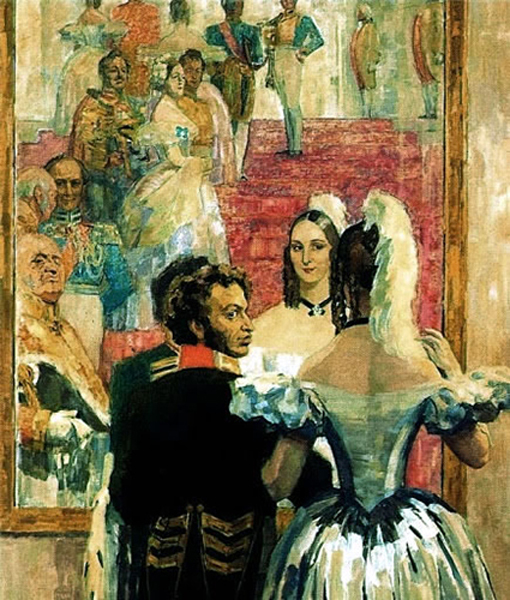

27 мая 1834 года А.С. Пушкин был представлен великой княгине, за пять месяцев до этого назначенный камер-юнкером. Хоть это было младшее придворное звание, но таким способом царь выразил желание приблизить поэта с супругой ко двору и улучшить материальное положение его семьи. Для самого же Пушкина звание стало неожиданностью, говорят, он счел это унижением, так как подобным званием обычно удостаиваются «архивные юноши» в возрасте 17–19 лет. Приобщение в таком качестве ко двору, по его мнению, имело целью сделать его предметом насмешек Петербурга.

Н.П. Ульяницкий. А.С. Пушкин и Н.Н. Пушкина. 1937 г.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург

«Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? – записал он в дневнике 1 января 1834 года. — Доволен, потому что Государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, – а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставляли меня учиться французским вокабулам и арифметике».

Камер-юнкерство давало Пушкину право работать в императорской библиотеке, что для него, как историографа, было много важнее, чем мундир. Говоря об отношении поэта к полученному званию, мемуаристы, в частности очень близкий к нему друг библиофил и остроумец Сергей Александрович Соболевский, заметил:

«Пушкин бегал по всему Петербургу в поисках камер-юнкерского мундира, пока не был пошит его собственный, и, как вполне искренне, предлагал друзьям «обмыть» титул».

Согласно принятым правилам, Пушкин обязан был явиться в Михайловский дворец в парадном мундире темно-зеленого сукна с красным суконным воротником и такими же обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах и под ними, на полах по фалдам шло золотое шитье. На груди петли тоже золотые и такие же пуговицы с изображением государственного герба.

Знатоки военного и штатского костюма ХIX века указывают, что придворный мундир у поэта был генеральского ранга, как, например, у камергера.

Запись в дневнике:

«26 мая был я на пароходе и провожал Мещерских, отправляющихся в Италию. На другой день представлялся великой княгине… Говорила со мной о Пугачеве».

В то время Пушкин готовил к печати «Историю Пугачева», накануне встречи с княгиней переименованную Николаем I в «Историю Пугачевского бунта»1Для затрат по написанию истории Пугачева Пушкин, по повелению царя, получил 40 тысяч рублей серебром (примерно 160 000 рублей ассигнациями).

А вот что о событии Александр Сергеевич написал жене:

«В прошлое воскресенье представлялся я великой княгине. Я поехал к ее высочеству на Каменный остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда я надеваю свой великолепный мундир. Но она была так мила, что я забыл и свою несчастную роль, и досаду»…

Начиная с этой встречи, между поэтом и великой княгиней сложились весьма дружественные отношения, которые с уверенностью можно было назвать доверительными. Именно от Пушкина Елена Павловна получила экземпляр ранее запрещенных императором Николаем «Записок Екатерины II», содержащих едкие намеки на родословную династии Романовых. О том поэт свидетельствует в дневнике от 8 января 1835 года:

«В[еликая] Кн[ягиня] взяла у меня Записки Екатерины II и сходит от них с ума».

Известно, что мемуары Екатерины с ее нелицеприятными намеками на родословную Романовых в то время всячески преследовались Николаем. По его приказу были сожжены все копии «Записок». О них не знал даже наследник Александр Николаевич. А Елена Павловна все-таки успела при содействии Пушкина ознакомиться с весьма опасными и злыми записками Екатерины II. Правда, как полагают некоторые исследователи жизни и творчества Пушкина, произошло это не без ведома, а скорее даже по разрешению Николая I.

18 февраля 1836 года Пушкин снова был у Елены Павловны. В журнальной книге ее супруга Михаила Павловича читаем:

«Воскресенье... По вечеру были и гости у ее высочества: Опочинин и 2 дочери, сочинитель Пушкин, Жуковский, Хитрово».

Встречи Пушкина с Еленой Павловной носили достаточно регулярный характер. Они происходили в Михайловском дворце, на балах и раутах, причем не только на светских мероприятиях, но и в узком кругу; иногда вместе с ним были Е.В. Мейендорф, П.В. Анненков и другие литераторы. 26 декабря 1835 года великая княгиня сообщала мужу в Лозанну:

«Я… приглашала два раза Пушкина, беседа которого кажется мне очень занимательной».

На одном из вечеров в Михайловском дворце Пушкин прочитал княгине экспромт под названием «Циклоп»:

Язык и ум теряя разом,

Гляжу на вас единым глазом:

Единый глаз в главе моей.

Когда б судьбы того хотели,

Когда б имел я сто очей,

То все бы сто на вас глядели.

Стихотворение было написано по просьбе внучки фельдмаршала М.И. Кутузова, графини Екатерины Тизенгаузен. Она готовилась участвовать в костюме мифического одноглазого великана в костюмированном бале в Аничковом дворце. Все участники вечера должны были выступить со стихотворным приветствием императорской чете, написанным от имени изображаемого лица.

Александр Сергеевич не мог отказать дочери М.И. Кутузова графине Елизавете Михайловне Хитрово и ее внучке Екатерине, с которыми находился в добрых отношениях, и, отправив текст, после рифмованных строк галантно дописал по-французски:

«Само собой разумеется, графиня, что Вы будете настоящим Циклопом. Примите этот плоский комплимент как доказательство моей полной покорности Вашим приказаниям. Будь у меня сто голов и сто сердец, они все были бы к Вашим услугам».

Чтение Пушкиным экспромта на встрече с Еленой Павловной спустя годы породило утверждение, что стих якобы был посвящен великой княгине, но, как известно из источников, это не так: он предназначался Николаю I и его супруге Александре Федоровне.

Последние встречи с Пушкиным

Жена генерал-адъютанта, члена Государственного совета и сенатора Николая Николаевича Анненкова Вера Ивановна хорошо знала Пушкина и Лермонтова, неоднократно встречалась с Александром Сергеевичем в Москве и Петербурге.

«В последний раз я видела Пушкина за несколько дней до его смерти на маленьком вечере у великой княгини Елены Павловны… Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: “Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом”.

Это евангельское изречение в устах Пушкина, казалось, удивило великую княгиню; она улыбнулась, глядя на меня с понимающим видом. Я тоже улыбнулась, и, когда несколько минут спустя Пушкин подошел ко мне, я сказала ему, смеясь: “Как вы сегодня нравственны!.. ”».

За несколько дней до роковой дуэли поэт также виделся с Еленой Павловной у нее в узком кругу. Последняя встреча состоялась накануне дуэли 26 января 1837 года на балу у графини Марии Разумовской — он был спокоен, разговаривал, шутил, смеялся.

«Добрейший г. Жуковский!

Узнаю сейчас о несчастии с Пушкиным — известите меня, прошу Вас, о нем, и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование, а у его друзей — такого выдающегося человека. Сообщите мне, что происходит и есть ли у Вас надежда, и, если можно, скажите ему от меня, что мои пожелания сливаются с Вашими. Елена».

«Я еще не смею надеяться по тому, что Вы мне сообщаете, но я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Мандтом, который столь же искусный врач, как оператор. Если решатся на Мандта, то, ради Бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направляю, чтобы послать за ним. Может быть, он будет в состоянии принести пользу бедному больному; я уверена, что вы все решились ничем не пренебречь для него. Е.».

«Тысяча благодарностей за внимание, с которым Вы, мой добрый г. Жуковский, делитесь со мною Вашими надеждами, они становятся также моими, и я прошу Вас сообщить мне, хотя бы на словах, длится ли улучшение. Если бы это было угодно Богу! Е.».

Уже потом, будучи в раскаянии, что не использовал этот шанс, Василий Андреевич писал отцу поэта Сергею Львовичу, рассказывая о последних часах Александра Сергеевича:

«Великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни». Ответные записки Жуковского к Елене Павловне, к сожалению, до нас не дошли».

В день смерти Пушкина Елена Павловна записала в дневнике:

«Итак, свершилось, и мы потеряли прекраснейшую славу нашего отечества! Я так глубоко этим огорчена, что мне кажется, что во мне соединяются сожаления и его друзей, и поклонников его гения…»

Вся жизнь Елены Павловны после замужества и до кончины была посвящена служению новой родине. В 1850-х — начале 1860-х годов произошла реализация ее умственных и духовных устремлений и надежд, связанных с политическим и общественным обновлением России. В 1856-м она решила освободить от крепостной зависимости крестьян собственных имений, что несколько озадачило Александра II, и он разрешил ей сделать это лишь спустя три года. Будучи знакома с основными литературными движениями, она внимательно следила за борьбой славянофилов, с которыми, живя в Москве в своем дворце на Остоженке, пыталась сблизиться, благосклонно относилась к их исследованиям и политическим статьям. Вместе с тем она сочувствовала и западникам, в основном из Петербургского университета.

Елена Павловна всерьез увлекалась творчеством Гоголя. После кончины писателя ходатайствовала об издании посмертного собрания его сочинений и добилась успеха. Несколько раз она приглашала к себе основоположника русской актерской школы Михаила Семеновича Щепкина, приезжавшего в Петербург для чтения сочинений Гоголя.

Тогда же оформилось ее жизненное кредо, оставленное в личном дневнике:

«Положение великой русской княгини не есть преимущество, не есть право наслаждаться тем, что другие не имеют; а трудная и великая должность перед престолом и государством, для исполнения которой нет пределов в усилиях…»

Фонд великой княгини Елены Павловны в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 647) насчитывает 1137 дел.

Альбом

Альбомная традиция, возникшая в первой половине XIX века, превратилась в массовую моду, особенно в аристократических семействах. Друзьям, знакомым, каждому гостю предлагалось расписаться в специальной книге и оставить там пожелания хозяевам дома. Сочинить что-либо в хозяйский альбом – желательно в поэтической форме – было светской обязанностью; и молодые люди, вращавшиеся в обществе, оттачивали навыки сочинения стихотворных экспромтов или же готовили их заранее. Туда же вписывались изречения или понравившиеся мысли из прочитанных книг, делались рисунки, а иногда даже изображались ноты.

По правилам хорошего тона хозяйка подавала альбом одному из гостей, он должен был прочитать записи, сделанные до него, и продолжить письменную беседу. Салонная мода была столь распространенной, что классический пример этого светского ритуала приводит Пушкин в «Евгении Онегине». Да и сам герой романа, по задумке Пушкина, тоже вел свой альбом, и первоначальным замыслом поэта было включение его в текст романа в стихах.

С годами такие страницы, отмеченные автографами знаменитых личностей, становились достоянием публики, как это произошло, например, с множеством коротких стихотворений, мадригалов и эпиграмм А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Е.А. Боратынского, Н.М. Карамзина, А.А. Дельвига, А.А. Фета и других светочей русской литературы и искусства.

Когда Александр Сергеевич вписал стихотворение «Полководец» в альбом Елены Павловны, пушкинисты точно не знают. Советский литературовед Иван Трофимович Трофимов, обнаруживший автограф в 1969 году в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР), полагает, что это могло произойти не ранее 7 апреля 1835 года, когда оно было создано, и до 26 января 1837 года, за день до трагической дуэли. Скорее всего, это случилось незадолго до гибели поэта.

По-видимому, Елена Павловна дала Пушкину альбом для внесения туда стихов уже после того, как многие листы были заполнены какими-то ныне утраченными записями. На эти записи также потребовалось какое-то время.

Исследователи обращают внимание, что в рукописи почти полностью сохраняется пунктуация: это лишний раз свидетельствует о том, что автограф создавался не на людях, не при посещении Елены Павловны, а в спокойной домашней обстановке. Написано четким, уверенным и изящным почерком, без помарок и исправлений. Подпись поэта отсутствует, но в рукописи содержится характерная пушкинская концовка.

Пушкинские строки — единственные, написанные в альбоме по-русски; Елена Павловна вела свои записи по-французски. В конце автографа рукой владелицы альбома сделана пометка: «écritpar Pouschkin luimême» —«Записано Пушкиным собственноручно».

Альбом, в который Пушкин записал стихотворение «Полководец», Елена Павловна очень берегла. Никому больше она не давала альбом для записи стихов. В начале альбома владелицей было вырвано множество листов: обнажены нитки, сшивавшие недостающие страницы, а первый лист с текстом «Полководца» отбился, второй поврежден. И лишь после смерти мужа она стала заносить в этот альбом свои заметки.

Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата;

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой

Ее разрисовал художник быстроокой.

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,

Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги,

Да лица, полные воинственной отваги.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ими я брожу

И на знакомые их образы гляжу,

И, мнится, слышу их воинственные клики.

Из них уж многих нет; другие, коих лики

Еще так молоды на ярком полотне,

Уже состарились и никнут в тишине

Главою лавровой…

Но в сей толпе суровой

Один меня влечет всех больше. С думой новой

Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу

С него моих очей. Чем долее гляжу,

Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,

Высоко лоснится, и, мнится, залегла

Там грусть великая. Кругом — густая мгла;

За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,

Он, кажется, глядит с презрительною думой.

Свою ли точно мысль художник обнажил,

Когда он таковым его изобразил,

Или невольное то было вдохновенье, —

Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:

Все в жертву ты принес земле тебе чужой.

Непроницаемый для взгляда черни дикой,

В молчанье шел один ты с мыслию великой,

И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,

Своими криками преследуя тебя,

Народ, таинственно спасаемый тобою,

Ругался над твоей священной сединою.

И тот, чей острый ум тебя и постигал,

В угоду им тебя лукаво порицал…

И долго, укреплен могущим убежденьем,

Ты был неколебим пред общим заблужденьем;

И на полупути был должен наконец

Безмолвно уступить и лавровый венец,

И власть, и замысел, обдуманный глубоко, —

И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,

Свинца веселый свист заслышавший впервой,

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —

Вотще! —

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Непосредственный повод к созданию стихотворения дали впечатления от пасхальной воскресной заутрени 7 апреля 1835 года в Зимнем дворце. В ожидании богослужения или приема в Георгиевском тронном зале Пушкин находился среди других посетителей дворца в Военной галерее. Подпись под первым, считающимся черновым, вариантом стихотворения подтверждает это:

«7 апреля 1835. Светлое воскресение. СПб. Мятель и мороз».

Но и до этой даты Пушкин не раз бывал в Военной галерее. В тексте «Полководца» мы встречаем подтверждение многократности посещения собрания портретов:

«Нередко медленно меж ими я брожу…»

Стихотворение с существенными правками Александр Сергеевич без подписи опубликовал в третьем номере «Современник» (1836 год).

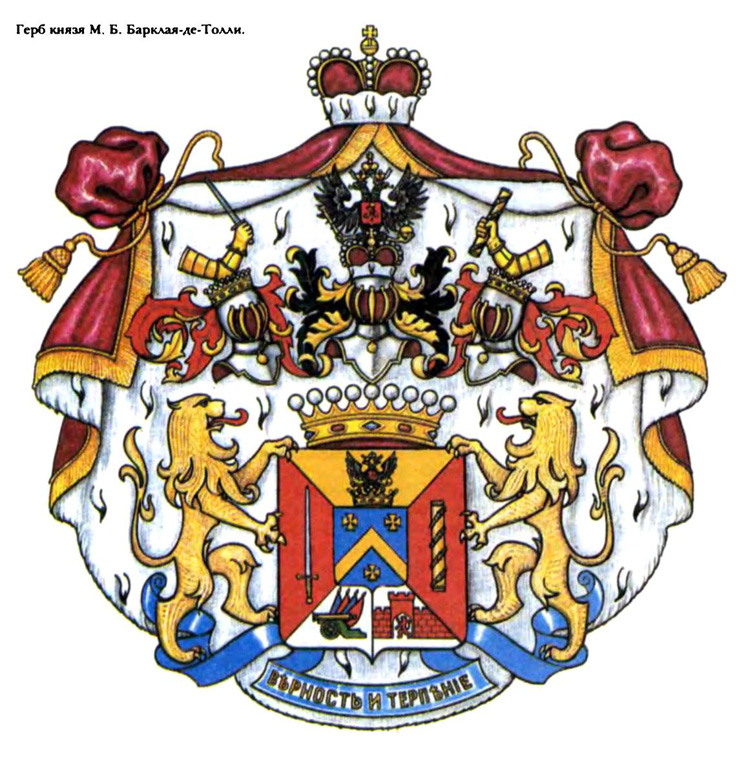

Барклай

Хотя в стихотворении нет упоминания имени полководца, отмечается тот факт, что генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли — главнокомандующий русской армией в начале Отечественной войны — был вынужден отступать и навел на себя гнев русского народа. Его подозревали даже в измене.

Но, конечно же, князь Барклай де Толли был русским патриотом и ни о какой измене не могло быть речи. Рожденный в Лифляндии (бывшая губерния Российской империи, ныне часть современных Латвии и Эстонии) Михаэль Андреас Барклай де Толли происходил из незнатного шотландского рода, чьи предки после подавления Оливером Кромвелем сторонников обезглавленного короля Карла I Стюарта бежали из страны. Дед был губернатором в Риге, отец, принявший православие и названный Богданом, служил в русской армии, мать — из семьи местного священника немецкого происхождения.

Барклай де Толли

Избравшему военную карьеру человеку незнатного рода в то время продвинуться было очень и очень сложно. Пока многие ровесники из аристократических семей уже в ранней молодости примеряли генеральские мундиры, его путь от погон корнета к золотым эполетам занял 31 год и был наполнен участием в целом ряде войн и десятком ранений. Благодаря своим незаурядным способностям он дослужился до генерал-губернатора Финляндии и вхождения в состав высших военачальников Российской империи — военного министра и фактического главнокомандующего русской армией в самом начале Отечественной войны 1812 года. Это была карьера, породившая массу завистников и недоброжелателей.

Поскольку наполеоновские войска серьезно превосходили 1-ю Западную армию по численности, Барклай де Толли был вынужден все дальше и дальше отступать в пределы Российской империи. Отступление вызывало понятное недовольство в стране и армии. В первые недели и месяцы наполеоновского нашествия в Петербурге и поместном дворянстве наши неудачи пытались объяснять мнимым предательством «немца-главкомандующего». Так называемая «русская партия» при дворе и часть генералитета обвиняли Барклая де Толли в неспособности руководить войсками и требовали его смещения. Множество генералов с нерусскими фамилиями на командных постах в драматических условиях отхода войск без большого сражения, естественно, вызывало вопросы со стороны офицерства и дворянства за судьбу державы. Они расценивали отступление в глубь страны как национальный позор.

По словам русского военачальника, генерала от инфантерии Алексея Петровича Ермолова, служившего начальником штаба в подчинении у Барклая, тот был

«Неловкий у двора, не расположил к себе людей, близких государю; холодностию в обращении не снискал приязни равных, ни приверженности подчиненных… Ума образованного, положительного, терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле; нетверд в намерениях, робок в ответственности; равнодушен в опасности, недоступен страху»…

Русская армия несла серьезные потери, и главнокомандующий приказывал отступать, чтобы избежать еще больших жертв. Настоящий взрыв антибарклаевских настроений пришелся на период боев под Смоленском.

Хотя Барклай де Толли в третьем поколении являлся русским подданным, в обществе он воспринимался как иноземец, прибалтийский немец, «чухонец». Сюда добавлялись нерешительность императора, недолюбливавшего популярного в армии Кутузова и в то же время не дававшего Барклаю необходимых полномочий.

В нем не было ничего иностранного, кроме фамилии. Полководец не был льстивым царедворцем, не участвовал в заговорах, не дружил с генералами из высших кругов, не доносил, не сплетничал и не интриговал против коллег, как многие, был не богат, пресекал всякое воровство, не жаловал хвастовство и дурную браваду, не волочился за дамами, не пил, не играл в карты... Он просто честно исполнял свой долг. Не зря на гербе Михаила Богдановича красовался девиз «Верность и терпение».

На мнении света о Барклае сказывались интриги придворных фаворитов, увольнение с должности военного министра, столкновение с цесаревичем, великим князем Константином Павловичем, солдафонство которого, по словам современников, являлось «сущим бедствием для армии». При этом, следует признать, на руководстве войсками отрицательно отражалось наличие при штабе Барклая августейших особ и приближенных Александра I, действовавших в обход командующего и в переписке с императором зачастую необоснованно обвинявших главкома во всех неудачах.

Позже Барклай де Толли писал в воспоминаниях по поводу отступления:

«Я предаю строгому суду всех и каждого дела мои. Пусть укажут другие способы, кои возможно было бы употребить для спасения Отечества… Я надеюсь... что беспристрастное потомство произнесет суд с большей справедливостью…»

В августе 1812 года в командование всеми войсками и ополчением вступил Михаил Илларионович Кутузов, перед тем возведенный в княжеское достоинство. Российские историки признают, что принципиальная стратегическая линия, намеченная Барклаем на начальном этапе Отечественной войны, не была изменена и преемственность в командовании сохранилась.

Герб Барклая де Толли

Барклай де Толли остался командующим 1-й Западной армией. В Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром русских войск, проявил большое личное мужество и искусство в управлении войсками. Как ни в одной армии мира русские генералы и офицеры часто шли в бой в одном строю с солдатами или эскадронами. Считалось честью умереть на поле боя.. В сражении, не снимая с треуголки очень заметного плюмажа – символа воинской власти, Барклай стремился в самую гущу неприятеля. Ему грозило пленение, рядом с ним были убиты два офицера и ранены девять воинов. Очевидцы утверждают, что под полководцем погибло пять лошадей. Но судьба пощадила Михаила Богдановича, он остался цел и невредим. Знаменитый план Кутузова по сдаче Москвы, озвученный на совете в Филях, – это идея Барклая, и, как свидетельствуют историки, вряд ли бы состоялась победа под Бородино, не будь известного маневра русской армии. Эта тактика была позже оценена императором Александром I, но Барклай де Толли был все еще осуждаем обществом. Именно о том написал Пушкин, говоря о грустном лике полководца, изображенном на полотне.

Не очень симпатизировавший полководцу генерал Ермолов позже отметил в своих записках:

«22-го числа сентября военный министр генерал Барклай-де-Толли оставил армию и через Калугу отправился далее. Не стало терпения его: видел с досадою продолжающиеся беспорядки, негодовал за недоверчивое к нему расположение, невнимательность к его представлениям».

Уезжая из Тарутинского лагеря, Барклай сказал адъютанту:

«Притом главное дело сделано, остается пожинать плоды. Я слишком люблю Отечество и императора, чтобы не радоваться заранее успехам, коих можно ожидать в будущем. Потомство отдаст мне справедливость. На мою долю выпала неблагодарная часть кампании; на долю Кутузова выпадет часть более приятная и более полезная для его славы... Время сделает остальное: истина подобна солнцу, которое в конце концов всегда разгоняет тучи… Я передал фельдмаршалу армию сохраненную, хорошо одетую, вооруженную и не деморализованную. Это дает мне наибольшее право на признательность народа, который бросит теперь, может быть, в меня камень, но позже отдаст мне справедливость»...

Нельзя не видеть, что в драматической участи Барклая Пушкину виделось что-то сходное с его личной непростой судьбой. Образ Барклая сложился у поэта и по рассказам его лицейского друга Вильгельма Карловича Кюхельбекера, чьим дальним родственником тот являлся. О Барклае немало мог сообщить Михаил Михайлович Сперанский при посещении поэтом литературного салона его дочери Елизаветы — салона, который по существу был салоном его отца и где встречались государственные деятели, писатели и артисты. Немало узнал Пушкин из «Записок русского офицера» участника Отечественной войны, декабриста Федора Николаевича Глинки, вышедших в 1815 году, в которых говорилось о «спокойном, светлом, безоблачном в самые трудные минуты» лице этого «необыкновенного человека». Глинка вообще сравнивал Барклая с Колумбом и со знаменитым римлянином Марком Порчием Катоном, который «под бурями непоколебим стоит»…

В стихотворении, помещенном в альбоме Елены Павловны, нет изъятого из первоначальной редакции четверостишия:

Преемник твой стяжал успех сокрытый

В главе твоей. – А ты непризнанный, забытый

Виновник торжества почил – и в смертный час

С презреньем, может быть, воспоминал о нас.

Устранение поэтом этой строфы пушкинистами связывается не только с критическими замечаниями на опубликованное в «Современнике» стихотворение, сколько дружескими отношениями Пушкина с дочерью М.И. Кутузова Елизаветой Михайловной Хитрово, для которой утверждение о чужом успехе было бы очень неприятным.

Поэт восклицает:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и умиленье!

После перенесения военных действий за границу и кончины Кутузова Барклая вновь призвали к руководству русской армией. Его заслуги в кампаниях 1813–1814 годов были официально признаны и оценены. Но торжеству справедливости предшествовали многие события, которые накладывали на образ полководца мрачные черты. В хронике тех дней было немало драматического: несправедливые обвинения, сомнение народа в патриотизме командующего.

В Заграничном походе русской армии Барклай де Толли командовал объединенной русско-прусской армией. После наполеоновских войн остался командующим 1-й армией, штаб которой находился в Могилеве. За успехи русских войск в Германии и Франции генерал от инфантерии Барклай де Толли был возведен в графское достоинство, получил звание генерал-фельдмаршала, а победа над Наполеоном вообще способствовала настоящему триумфу — возведению в князи. Осенью 1817 года он сопровождал Александра I в инспекционной поездке по стране. Используя накопленный военный опыт, генерал-фельдмаршал издал ряд нововведений для русской армии, одним из немногих открыто выступал против аракчеевских военных поселений, предлагая отслуживших срок солдат наделять землей.

В начале 1818 года Барклай испросил позволения отправиться для лечения за границу, но, не доехав до Германии, скончался в возрасте 56 лет в Пруссии на мызе Штилитцен (ныне поселок Нагорное в Калининградской области). Сердце полководца было захоронено на месте смерти. В 1821 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом III там установлен мемориал, где на немецком и русском языках написано:

«Достойному полководцу, проложившему себе стезю славы мужеством и храбростью во многих боях и ознаменовавшемуся победами, предводительствуя союзными войсками в войне, освободившей народы в 1813, 1814, 1815 годах».

Мемориал и мавзолей Барклая де Толли

30 мая 1818 года тело Михаила Богдановича было доставлено в Ригу, где состоялась торжественная траурная церемония. В исключение из церковного устава протестант Барклай был отпет в православном храме по полному церковному чину. Отпевание и отдание воинских почестей состоялось в присутствии священнослужителей всех конфессий и чинов военного гарнизона. После забальзамированное тело его перевезено в семейную усыпальницу, что в местечке Йыгевесте (нынешняя Эстония), и по сей день покоится рядом с саркофагом супруги. Российское посольство регулярно возлагает венки к погребению русского полководца.

В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, в сквере перед Казанским собором, стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Оба монумента работы скульптора Бориса Ивановича Орловского были торжественно открыты 25 декабря 1837 года, в день празднования 25-й годовщины изгнания французов из России.

Реакция

Михаил Богданович Барклай де Толли и Михаил Илларионович Кутузов в 1812 году — сегодня их вклад в исход Отечественной войны понятный и не требующий никаких объяснений. Но тогда, когда еще были живы участники и свидетели военных событий, Пушкин первым публично поднял нравственную сторону этой темы. Он способствовал историческому суду, на который надеялся Барклай, именно он проявил гражданское мужество, одним из первых возвысивших голос в защиту «язвимого злоречием» полководца.

Несправедливость современников, как мы знаем, нередко бывает уделом людей великих, и немногие испытали эту истину в такой мере, как Барклай. Для него, не скоро шедшего к вершине своего пути, — это было крушение. Для Кутузова, продолжившего дело, — возвышение. И только гением Пушкина психологический конфликт Кутузов—Барклай оказался поэтически осмыслен.

Первый — возвеличиваемый современниками и многократно воспетый. Второй – теми же современниками отвергнутый и несправедливо замалчиваемый. Перед историей, перед памятью России полководцы равны.

Нелишне заметить, что стихотворение, предназначенное для «Современника» и попавшее на глаза председателя цензурного комитета Михаила Дондукова-Корсакова (по словам Пушкина, «клеврета, дурака и бардаша», т. е. посетителя борделя), вызвало у того негативное отношение:

«”Полководец” заключает в себе некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 1812 г. Барклае де Толли, выраженные в таком виде, что комитет почел себя не вправе допустить их к напечатанию без разрешения высшего начальства».

Высшее начальство — т. е. министр народного просвещения граф Уваров, в том числе и по интимным отношениям с Дондуковым, — уже быстро оценившее начавшиеся при дворе перемены в оценке событий Отечественной войны, поняло, что стихотворение Пушкина не противоречит государевому мнению и разрешило печатать без изменений.

Накануне, в марте 1836 года, Пушкин посетил мастерскую Бориса Орловского, работавшего над изваяниями обоих полководцев, и выразительной строчкой стихотворения «Художнику» еще раз высказал свой взгляд на их роль в Отечественной войне:

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:

Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе…

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...

Да, именно Барклай де Толли, принявший на себя первые удары наполеоновской армии, «зачал» стратегию ведения войны, нацеленную на изнурение противника и последующий его разгром, и у историков нет оснований сомневаться в том, что все произошло бы именно так, как он наметил.

Публикация «Полководца» в «Современнике» вызвала противоречивую реакцию. С одной стороны, это были приветственные рецензии и отзывы друзей и единомышленников из пушкинского круга. Александр Иванович Тургенев, например, в письме к Петру Андреевичу Вяземскому подчеркнул:

«”Барклай” — прелесть».

Восхищался Николай Васильевич Гоголь:

«Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы “Полководец” и “Капитанская дочка”? Видана ли была где-нибудь такая прелесть!»

Для Виссариона Григорьевича Белинского «Полководец» —

«одно из величайших созданий гениального Пушкина... Подвиг Барклая-де-Толли велик, участь его трагически печальна и способна возбудить негодование в великом поэте, но мыслитель, благословляя память Барклая-де-Толли и благоговея перед его священным подвигом, не может обвинять и его современников, видя в этом явлении разумную и непреложную необходимость».

Даже противники Пушкина издатели и публицисты Фаддей Булгарин и Николай Греч по достоинству оценили творение поэта. Отзываясь на восторженный отзыв Греча о стихотворении, Пушкин 13 октября 1836 года написал ему:

«Искренне благодарю Вас за доброе слово о моем “Полководце”. Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства; но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения».

С другой стороны, еще сказывалась инерция оценок прошлых лет; было немало и критических высказываний.

Генерал-лейтенант и казначей императорского флота Логгин Иванович Голенищев-Кутузов происходил из рода Кутузовых и был достаточно заметной фигурой в Петербурге. Военный картограф, он снискал известность участием в ряде экспедиций, изданием атласов Средиземного, Белого, Балтийского, Каспийского морей. Труды его стали новым словом в отечественной картографии; за них он был избран почетным членом Академии наук и возглавил Ученый комитет при Морском министерстве. С годами Голенищев-Кутузов стал заниматься переводами сочинений знаменитых мореплавателей современности, поддерживал приятельские отношения с современными ему литераторами. По характеристике Модеста Корфа, Голенищева-Кутузова знал весь Петербург из-за его «острого, но вредного ума, направленного всегда к оппозиции, его несчастий и его долгов»…

Когда Голенищев-Кутузов решил выступить со своей полемической брошюрой, дочь Михаила Илларионовича Кутузова и искренний друг поэта Елизавета Михайловна Хитрово сразу предупредила Пушкина о грозившей неприятности.

«Я только что узнала, дорогой друг, что цензура пропустила статью, опровергавшую ваши стихи, — писала она. — Лицо, написавшее ее, в ярости на меня и не пожелало ни за что ни показать мне ее, ни взять обратно (из цензуры). Меня не перестают тревожить из-за вашей элегии — я словно мученица, милый Пушкин, но люблю вас оттого еще больше и верю вашему преклонению перед героем и вашему хорошему отношению ко мне...»

Голенищев-Кутузов относительно «Полководца» пишет:

«Некоторые мысли и стихи до знаменитого полководца относящиеся, противны известной истине, противны его собственным словам, его отличительным свойствам; состоят из вымыслов, преувеличений, ни мало не нужных, когда дело идет о человеке, которого деяния принадлежат истории…

„Народ, таинственно спасаемый тобою“. Сей стих для меня совершенно непонятен. Многие военные писатели, на разных языках и преданные Наполеону, признали, что до взятия и после взятия Смоленска он сделал важные ошибки и что, ежели бы остался в Смоленске, последствия могли быть совсем другие. По мнению поэта, что воспеваемый им полководец своими действиями спас Россию: должно полагать, что он предвидел и знал все ошибки, которые сделает Наполеон в войне против России. За год вперед предвидеть ошибки Наполеона, не в делах политических, не по внутреннему управлению, а именно ошибки его по военному искусству, и в таких действиях, которые еще не начаты!!!».

Недоумение автора протеста вызывал также и примененный Пушкиным к Барклаю эпитет «спасающий», да еще «таинственно».

«По всем на отечественном и на французском языке описаниям кампании 1812 года, кажется, нет причины к заключению, что Россия избавлена от нашествия или, как говорят, спасена действиями армии до взятия Смоленска, а разве, может быть, действиями после оставления Москвы и ошибками Наполеона.

После кончины князя Голенищева-Кутузова многие разного рода писатели, и в прозе и в стихах, называли его избавителем России»,

— подчеркивал пушкинский оппонент.

И если многие критические высказывания относительно взгляда на воинские дарования Барклая де Толли поэт попросту игнорировал, то брошюру «Критическая заметка, на стихотворение Пушкина “Полководец”, Александр Сергеевич вопреки своим правилам не мог оставить без внимания.

На возражения Голенищева-Кутузова Пушкин откликнулся немедленно. Спустя два месяца после опубликования «Полководца» в «Современнике» поэт печатает в четвертом, ноябрьском, номере журнала статью «Объяснение»:

«Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унизить священную славу Кутузова, однако ж в том меня обвинили. Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай де Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели, после 25-летнего безмолвия, поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением?.. Барклай, не внушающий доверия войску ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власти, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом. Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унизить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию»…

Пушкин был весьма далек и от стремления видеть причины удач Кутузова в одном лишь его следовании стратегическим планам Барклая, ибо поэт говорил и о «превосходстве военного гения» Кутузова, о том, что он «облечен был в народную доверенность, которую он так чудно оправдал».

Справедливости ради надо отметить, что Логгин Иванович Голенищев-Кутузов при всей своей задиристости не был недоброжелателем Пушкина. Напротив. В день смерти поэта он записал в своем дневнике:

«Пятница. 29. Большое событие и большая потеря для российского Парнаса… это потеря для нашей литературы»…

Одновременно с «Объяснением» в «Современнике» появился фрагмент написанного в 1831 году – году подавления польской шляхты, когда та попыталась восстановить Речь Посполитую, в том числе на землях, населенных русскими, белорусами и украинцами, и когда Россия находилась на грани большой войны с Европой. Стихотворения, как предупреждения. В нем Пушкин восхищался воинской доблестью и незаурядным полководческим талантом Кутузова:

Перед гробницею святой

Стою с поникшею главой...

Всё спит кругом; одни лампады

Во мраке храма золотят

Столбов гранитные громады

И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,

Сей идол северных дружин,

Маститый страж страны державной,

Смиритель всех ее врагов,

Сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет

Он русский глас нам издает;

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:

«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Вячеслав Тарбеев,

советник директора Государственного архива Российской Федерации

- В Совете Федерации прошло открытие выставки проекта «Сенатские чтения»

- Бактериологическая агрессия Японии на Дальнем востоке в годы Второй Мировой войны

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»