Новости и события Российского исторического общества

Урляпов вал. Центральный участок. Земляной городок

Урляпов вал. Центральный участок. Земляной городок

Белгородская защитная черта, без сомнения, является уникальным памятником истории и культуры.

В широком смысле – это свидетельство вхождения нынешнего Центрального черноземья в состав Российского государства (XVI – начало XVIII века), в узком – комплекс фортификационных сооружений, объект изучения историков, архитекторов, археологов, а также экологов и почвоведов.

Линия укреплений протянулась почти на 800 км, от р. Челновая (приток Цны) до р. Ворсклы (приток Днепра), и состояла из 25 «военных зон», включавших города-крепости, жилые и стоялые городки и острожки, валы, рвы и другие фортификационные элементы. Кроме глубоко эшелонированной системы укреплений здесь имелись разного рода жилые и хозяйственные сооружения. Все они достойны комплексного археологического изучения, но вплоть до настоящего времени привлекали внимание специалистов лишь эпизодически.

Валы и городища, относящиеся к этой системе, упоминаются в «научных описаниях» и «научных путешествиях» XVIII–XIX веков. Одним из наиболее ярких примеров такого рода сочинений является работа этнографа В. Н. Майнова «Остатки засечно-сторожевой линии в пределах Воронежской губернии» (1875). Отдельные объекты Белгородской черты фиксировались при сплошных разведках, подвергались раскопкам при изучении многослойных памятников (Хотмыжск, «Романов в степи», Ольшанск). Среди целенаправленных работ можно выделить обследование Козловского вала А. Н. Норцовым (1900) и В. И. Кошелевым (1952), раскопки Белгородской крепости А. В. Никитиным (1951) и изучение укреплений в границах Белгородской области под руководством И. Т. Шатохина и А. Г. Дьяченко (1990). В последние годы проведены спасательные раскопки на объектах Белгородской черты: Н. Д. Ивашовой – на городище «Романов в степи» (2010); И. В. Федюниным – в пределах Третьей Белгородской крепости (2012) и др.

Тем не менее в среде археологов по-прежнему бытует представление, что памятники этого времени не являются предметом «высокой» археологии. Во многом это связано с большим количеством письменных источников, детально описывающих укрепления и уже проанализированных историками.

Карта-схема Белгородской защитной черты в верхнем течении р. Воронеж |

К решению ряда исследовательских проблем удалось приблизиться в ходе реализации научной темы «Археологическое изучение северо-восточного фаса Белгородской черты», разрабатываемой под руководством одного из авторов с 2012 года. Особое внимание было обращено на разработку методической составляющей. Если при обследовании городов-крепостей применяются стандартные приёмы археологического исследования (сбор подъёмного материала, шурфовка и анализ топографии), то изучение таких протяжённых линейных объектов как земляные валы невозможно без анализа спутниковых фотографий, подробных карт местности, снимков с квадрокоптера. Опыт показывает бесперспективность локальных земляных работ на площади стоялых городков, где многие фортификационные элементы, принятые ранее за следы разрушений, удалось обнаружить только при подробной тахеометрической съёмке и создании детальных панорамных планов. Информацию же о структуре и исходных параметрах укреплений возможно получить только посредством археологических раскопок.

Основным объектом начавшихся исследований стал Усманский земляной вал (1645), который перекрывал степной язык в междуречье рек Воронеж и Усмань. Проведённые работы в полной мере показали масштабность и сложность подобных памятников. Так, вал делится на две неравные части – «меньшой» (около 7 км) и «большой» (около 17 км). По данным письменных источников, на нем располагалось 15 стоялых городков, башня и караульная вышка. При этом после масштабной реконструкции 1684 года на «большом» валу образовались «старая» и «новая» линии и удвоилось количество городков, а стоялый Демшинский городок был преобразован в жилой. Всего обнаружено восемь объектов, которые с разной степенью уверенности связаны с остатками городков и других фортификационных элементов. Для «новой» линии, которая в целом неплохо сохранилась, определены размеры – ширина в 24–25 м, высота от дна рва до вершины вала – около 3,5–4 м. Исключение составили только выходы к водным источникам и балкам, где фиксировалось постепенное расширение рва до 42–44 м.

Ров «новой» линии Усманского вала |

Раскопки «новой» линии позволили проследить её структуру и особенности. Установлено, что сооружение вала начиналось с оформления суглинистой подушки, ров имел ширину до 6 м и глубину до 2,6 м, а с «русской стороны» располагались мощные дубовые надолбы (деревянные столбы, связанные поперечными бревнами). В свою очередь разрез «старой» линии подтвердил данные письменных источников: она представляла собой ряд надолбов, перед которым со временем выкопали ров.

Не остался без внимания и северо-восточный фас Белгородской черты, основу которого составлял земляной вал, вернее, как и в случае с Усманской частью, система валов. Речь идет о Козловском участке (1636) и составляющих его Козловском и Урляповом валах. Козловский вал по протяжённости сопоставим с Усманским, но с гораздо большим количеством городков и довольно мощным дополнительным рвом с «русской стороны». Также характерными для Белгородской черты являются фортификации, подобные Урляпову валу, – небольшие, в нашем случае до 1,4 км, участки укреплений на наиболее уязвимых местах. Урляпов вал был сооружён в излучине р. Польной Воронеж. На самом мощном, центральном участке выявлен земляной городок и четыре укрепления, которые можно назвать «земляными башнями».

Еще одним интересным элементом Козловского участка является Матырский городок, вынесенный в Поле на 40 верст. Гарнизонная смена добиралась до него практически весь день, постоянно подвергаясь нападению неприятеля. Неудивительно, что в Разрядный приказ непрерывно поступали челобитные о его уничтожении. В итоге острожек просуществовал всего 3 года, что сделало его культурный слой уникальным археологическим источником. В ходе раскопок здесь выделена керамика середины XVII века, ставшая маркером для северо-восточного фаса Белгородской черты.

Керамика середины XVII в. с Матырского городка |

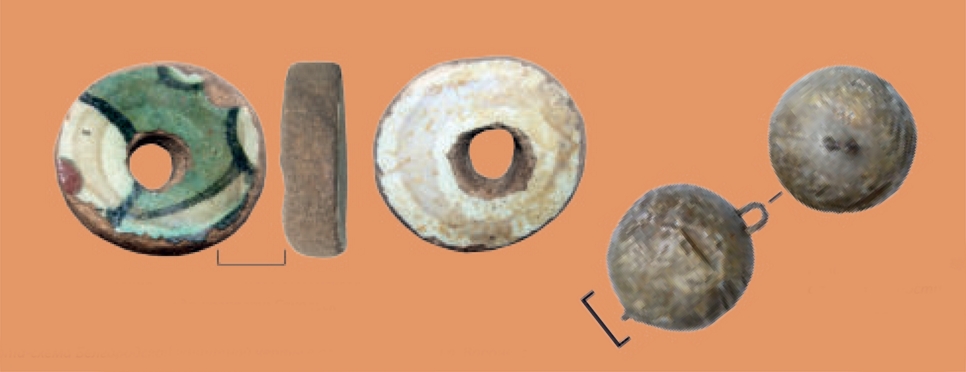

Среди находок на местах городов Черты нередки предметы вооружения. В частности, на площади бывшего города-крепости Белоколодск была получена серия свинцовых снарядов, предназначенных, судя по всему, для разных типов ручного огнестрельного оружия, что подтверждается тремя способами изготовления пуль, два из которых посредством литья: разливка расплавленного металла в формы – пулелейки и дозированное выливание с высоты в воду или масло, а третий – разрубанием (рассеканием) кусков обкатанной проволоки (получение т.н. «секанцев»). Отдельного упоминания заслуживает находка небольшого свинцового шарика с петлёй, сопоставимого с гирей от кавалерийского кистеня.

Пряслице из полихромного османского сосуда с города-крепости Сокольск и кавалерийский кистень с города-крепости Белоколодск |

Снаряды для ручного огнестрельного оружия с города-крепости Белоколодск |

Сегодня среди первоочередных перед исследователями стоят следующие задачи в археологическом изучении Белгородской черты. Во-первых, следует установить границы сохранившихся остатков укреплений для последующей постановки их на государственную охрану. Во-вторых, необходимо провести археологические исследования с целью получения данных для максимально выверенной реконструкции укреплений и возможности их музеефикации. В-третьих, ждут своего решения и некоторые методические вопросы. В частности, не совсем понятно, как поступать с объектами, выявить которые в ходе разведки практически невозможно, хотя наличие их хорошо известно по письменным источникам. Речь идет о засеках, надолбах, засыпанных рвах, остатках острожков и городков, не фиксируемых на поверхности и не имеющих выраженного культурного слоя.

Текст: Александр Бессуднов

кандидат исторических наук, президент ЛОНОО «Археолог»,

Александр Голотвин кандидат исторических наук,

генеральный директор

ООО «Археологический парк ”Аргамач”»

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства