Цех историков

Одним из самых решительных шагов к рынку в период перестройки стала коммерциализация банковской сферы, начало которой было положено во второй половине 1980-х гг. образованием первых со времен НЭПа кооперативных и коммерческих банков.

Толчком к этому послужил принятый в мае 1988 г. закон о кооперации, в котором говорилось, что «союзы (объединения) кооперативов имеют право создавать хозрасчетные отраслевые или территориальные кооперативные банки».

На начальном этапе государство не контролировало создание коммерческих банков, которые, в отличие от госучреждений, не имели вышестоящих главков и министерств. Для открытия коммерческого банка достаточно было зарегистрировать его устав. В Госбанке был разработан типовой устав и были определены требования к минимальному размеру уставного фонда. Регистрацию осуществлял Госбанк СССР по согласованию с союзным Министерством финансов. В первое время он даже не выдавал лицензий. Кредитная организация получала право совершать те операции, которые были перечислены в ее уставе.

Первый кооперативный банк в СССР – «Союз-банк» – появился в городе Чимкент Казахской ССР 24 августа 1988 г. Его уставный капитал составлял 1 млн рублей, причем деньги были собраны в достаточно короткий срок, так как Чимкент являлся перевалочным пунктом в бизнесе по выращиванию лука, приносившем высокий и стабильный доход местным кооператорам.

В скором времени в РСФСР открылся Ленинградский кооперативный банк «Патент», переименованный в 1991 г. в «Викинг». Своим рождением он был обязан инициативной группе, которая представляла несколько кооперативов, занимавшихся в основном производством в мебельной и швейной промышленности и сельском хозяйстве. Уставный капитал был сформирован из средств совместного советско-шведского предприятия «Викинг» и швейного кооператива «Вера». Первоначально шведские учредители настороженно отнеслись к идее вложения части средств в кооперативный банк. Их можно было понять: в условиях отсутствия нормативно-правовой базы, нестабильного финансового рынка и снижающейся покупательной способности советской валюты открытие такой организации выглядело авантюрой.

Тем не менее банк заработал, хотя на первых порах круг клиентов ограничивался кооперативами-учредителями, да и перечень операций был невелик – кредитование и финансово-расчетное обслуживание клиентов. Иными словами, кооперативы, не имея альтернативы государственным банкам, создали свою структуру для финансового обслуживания своей же производственной деятельности. Надо отметить, что такой пример был характерен для большинства коммерческих банков того периода.

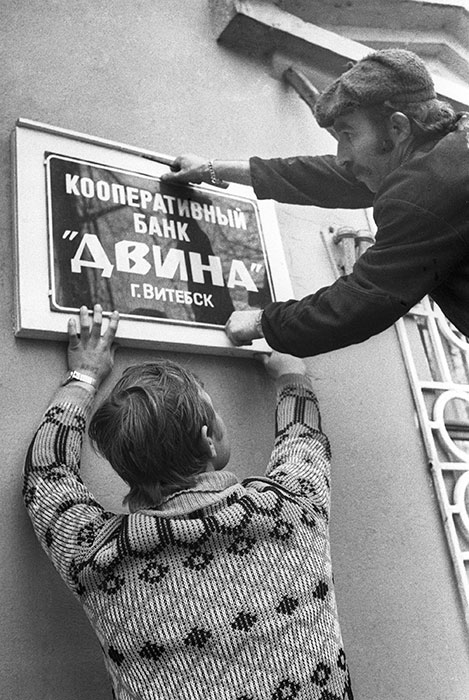

Кооперативный банк «Двина» готовится к открытию. Витебск, 1989 г. Фотохроника ТАСС

Через некоторое время после открытия банка «Викинг», был создан «Москоопбанк», а третья по счету лицензия в РСФСР принадлежит банку «Кредит-Москва». В третьем квартале 1988 г. было зарегистрировано 7 кооперативных банков, в четвертом квартале – еще 17. К октябрю 1989 г. в стране уже действовало 185 негосударственных банков.

Помимо кооперативных банков стали возникать также коммерческие. Их акционерами (членами-пайщиками), как правило, становились крупные промышленные предприятия и объединения.

Банки, создаваемые государственными структурами, имели более прочный финансовый базис: минимальный размер их уставного капитала должен был составлять 5 млн рублей, в то время как для кооперативного банка – 500 тыс. В 1989 г. минимальный размер уставного фонда для обоих типов банков был увеличен вдвое, хотя уже тогда имелись банки, уставные капиталы которых превышали 50 млн рублей.

Нередко крупные предприятия вкладывали средства в создание банка, чтобы позднее получать из него заемные средства. Это было намного проще, чем постоянно выбивать деньги в министерствах и ведомствах, готовить длинные обоснования и преодолевать многочисленные бюрократические барьеры. Как только госпредприятие становилось учредителем банка и перечисляло туда средства (что не запрещалось законом), эти деньги могли использоваться по усмотрению руководства предприятия. Именно так поступило объединение КамАЗ, направив 20 млн рублей в уставный фонд «Автобанка». После того как он прошел регистрацию, КамАЗ получил в нем ссуду в размере 200 млн рублей.

Создавались также банки, обслуживавшие отдельные промышленные отрасли. В начале 1990 г. в десятку крупнейших в стране вошел «Станкинбанк», учрежденный Минстанкопромом СССР, Сбербанком, «Жилсоцбанком», «Ингосстрахом» и рядом союзных ведомств. Банк оказывал кредитную поддержку предприятиям станкостроительной и инструментальной промышленности.

В. М. Зюкин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1990–1991 гг. Москва, 1990 г. Фото А. Антонова. Фотохроника ТАСС

Эйфория «банкотворчества» охватила и общественные организации. Первым в этом ряду создан Молодёжный коммерческий банк ЦК ВЛКСМ. Основной его задачей было объявлено направление денежных средств на реализацию молодежной инициативы в самых различных сферах: развитии молодежных жилищных кооперативов, центров научно-технического творчества, системы международного молодежного туризма, расширение производственных мощностей издательского объединения «Молодая гвардия».

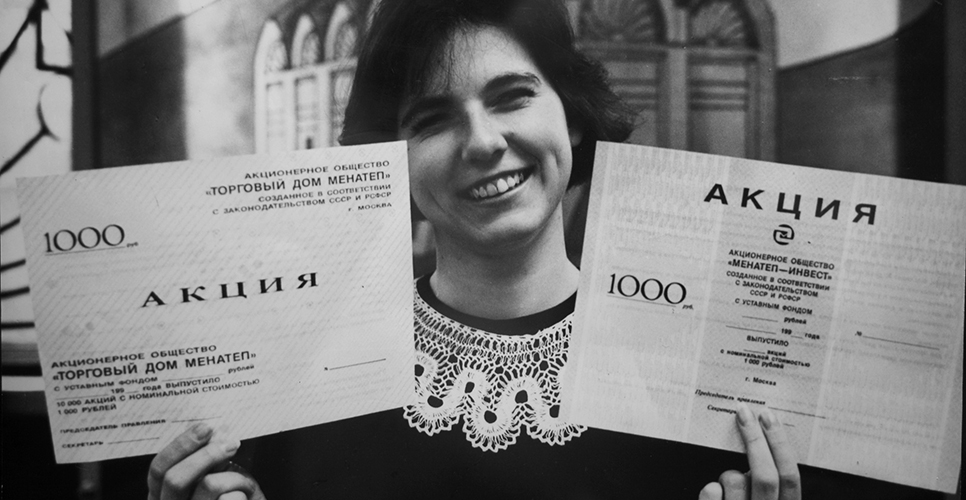

Показательна и история возникновения банка «Менатеп». В 1987 г. на базе Фонда молодёжной инициативы открылся Межотраслевой центр научно-технического творчества молодёжи (НТТМ), который быстро стал коммерчески успешной организацией. Как и многие другие молодежные центры конца 1980-х гг., НТТМ занимался импортом и перепродажей компьютеров, алкогольных напитков и прочих ходовых товаров. Одновременно, пользуясь пробелами в советском законодательстве, центр зарабатывал на так называемом обналичивании средств. Дело в том, что в СССР каждому учреждению устанавливался лимит на фонд заработной платы. Институты могли заключать с промышленными предприятиями соглашения на проведение научных исследований, но полученные за выполнение сторонних заказов деньги нельзя было выдать как заработную плату. Чтобы обойти это ограничение, часть денег за выполнение хоздоговорных работ стали «пропускать» через молодежные центры, которые, в отличие от НИИ, имели собственные расчетные счета и свободно распоряжались хранившимися на них средствами. Используя деньги, полученные от своего бизнеса, молодые предприниматели создали Коммерческий инвестиционный банк научно-технического прогресса, переименованный в 1990 г. в «Менатеп».

Сами банки в первое время не были похожи на те, которые мы видим сейчас. Первый вопрос, который приходилось решать сразу после регистрации, заключался в поиске помещения. Нередко помещения оказывались малопригодными для организации в них нормальной работы. К примеру, «Кредо-банк» начинал свою деятельность в маленькой двухкомнатной квартире в старом доме. Дом шел на капитальный ремонт, и все его жители были выселены. Проверяющие сотрудники из Госбанка с опаской приходили в этот банк, боясь повстречаться с обитавшими в доме бомжами.

Один из первых ленинградских банков – «ЭнергоМашБанк» – занимал одну лишь комнату в огромном здании на Малой Морской улице. Другой банк Северной столицы, «Ленмебельбанк», размещался в полуподвальном помещении с окнами ниже уровня земли на улице Марата.

Банк «Кредит-Москва» первоначально занимал три комнаты без окон в жилом доме в Кунцевском районе. Через два года, в 1990 г., ему удалось улучшить свои «жилищные условия» и разместиться в нескольких квартирах на первом этаже в хрущевке.

Оснащенность помещений также не способствовала эффективной постановке банковского дела. Банки-пионеры вообще не проводили кассовое обслуживание своих клиентов, поскольку не имели соответствующей базы. Многие кооперативные банки не располагали компьютерной техникой, так как она была им не по карману. В 1989 г. персональный компьютер стоил 40 тыс. рублей, а у организаторов едва хватало денег, чтобы сделать ремонт и закупить мебель.

Существенные проблемы возникали также из-за отсутствия профессиональных кадров и нехватки специальной литературы. В новоявленных коммерческих банках экономистами, бухгалтерами и юристами зачастую работали научные сотрудники и преподаватели. Как правило, эту работу они выполняли по совместительству либо вовсе на общественных началах. Они еще не владели в должной мере навыками предпринимательства, их сознание не было охвачено кооперативной горячкой. Будучи преимущественно представителями интеллигенции и воспринимая клиентов банка с позиции собственных морально-этических ценностей, такие работники, к примеру, при предоставлении кредита без какого-либо обеспечения не сомневались в том, что заемщик его вернет. Принять же на работу высокопрофессионального сотрудника из Госбанка для только становящегося на ноги кооперативного банка было сложно. К тому же, как писал один из руководителей-первопроходцев в этой сфере деятельности В. В. Джикович, специалисты из государственных финансово-кредитных организаций «в авантюру создания новых банков верили слабо».

Билеты Государственного банка СССР образца 1991 г. номиналом 500 и 1000 рублей

В чем же заключались основные источники доходов коммерческих банков? В конце 1980-х гг. в этой среде практиковались самые различные способы извлечения прибыли. При регистрации учредители старались записать в уставы такие виды деятельности, которые были совершенно не свойственны банковской практике. Например, многие банки получали основной доход от торговой деятельности. В частности, закупали большие партии ЭВМ, на которые был ажиотажный спрос, а прибыль от их реализации отражали в своей балансовой отчетности. Кроме того, некоторые банки практиковали страховую деятельность. Когда в конце 1990 г. были приняты первые банковские законы, кредитным организациям запретили заниматься торговыми операциями.

Что касается взаимоотношений с физическими лицами, то здесь коммерческие банки не могли похвастаться особой активностью. Население испытывало к ним недоверие и не торопилось вкладывать свои сбережения. Одной из причин такого отношения были сами банкиры, которые афишировали свои доходы, намного превосходившие заработки в других секторах экономики, в то время как возглавляемые ими банки платили проценты по вкладам ниже уровня инфляции.

Некоторые банки оказывали своим клиентам различные консультационные услуги и юридическую помощь, занимались посредническими операциями, проводили финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятий. Кроме того, они предоставляли населению такие услуги, как хранение платежных документов, ценных бумаг, драгоценных металлов, камней и изделий из них.

Многие банки, так же, как и кооперативы, были напрямую связаны с теневой экономикой: участвовали в мошеннических операциях, взаимодействовали с криминальными структурами. Это во многом объясняется низким уровнем надзорных полномочий Госбанка (позднее – Центрального банка РФ) и потому слабым контролем над деятельностью коммерческих банков. Уголовное законодательство на тот момент только начинало перестраиваться под рыночные условия экономической деятельности.

Московский кооперативный банк «Партнёр-банк», зарегистрированный 2 июня 1989 г., уже 20 июня создал фиктивный международный финансово-кредитный консорциум «ЛОМОС» с уставным капиталом в 50 млн рублей. Из них 20 млн рублей должен был внести «Партнёр-банк» совместно с Московским городским управлением «Жилсоцбанка» СССР и финской фирмой «ИК Консультит» (зарегистрированной в начале октября 1988 г. и состоявшей из одного-единственного сотрудника – «председателя»). В короткий срок «ЛОМОС» сумел создать свой филиал в Боливии – «ЛОМОС крус» – и приступить к инвалютным спекуляциям в обход действующего законодательства.

Отзывом лицензии в 1990 г. закончились авантюры руководства «АМБИ-банка». Деятельность этой организации скрупулезно изучалась ревизорами Госбанка, и после повторной проверки лицензия банку не была возвращена. Кооперативу «Теллур», не имевшему базы для переработки вторсырья, под эту деятельность без всякой проверки был выделен кредит на сумму 188 млн рублей. За выдачу наличных работники банка получили взятки в сумме 160 тыс. рублей.

Много вопросов у Контрольноревизионного управления Госбанка СССР возникло в ходе проверки в конце 1990 г. деятельности кооперативного банка «Континент» в Набережных Челнах. В нем не был налажен надежный бухгалтерский учет и внутрибанковский контроль. В ряде случаев расчетные счета открывали либо без изучения юридических документов, либо несуществующим организациям. Некоторым фирмам создавали вторые расчетные счета. Проводимые операции не всегда отражались в лицевых счетах клиентов, по одному счету проводили операции нескольких хозорганов. Банк «Континент» выдавал кредиты зачастую без изучения финансового положения заемщиков.

Вместе с тем далеко не каждую финансовую аферу удавалось «подвести под статью». Так, в один провинциальный банк за кредитом обратился предприниматель, решивший закупить партию сосисок и продать их на местном рынке. Проконсультировавшись в Госбанке, директор банка попросил предоставить в обеспечение кредита какой-нибудь залог. В качестве кредитного обеспечения находчивый коммерсант выбрал сосиски, которыми и завалил подвалы банка. Когда же через некоторое время товар испортился, коммерсант, сославшись на то, что по вине банка он не смог получить ожидаемую прибыль, отказался возвращать кредит. В этой ситуации банк не смог сформулировать официальную претензию клиенту.

Г. Г. Матюхин, председатель Центрального банка России в 1990–1992 гг.

Характеризуя в целом роль коммерческого банковского сектора на заключительном этапе перестройки, можно констатировать, что новые банки не оказывали ощутимого влияния на экономику. В 1990 г. сеть коммерческих и кооперативных банков включала около 300 организаций с суммой средств балансов около 7 млрд рублей. Из них в Москве находилось более 50 банков с суммой собственных средств около 5 млрд рублей. Однако к этому моменту доля коммерческих банков в выданных по стране кредитах составляла лишь около 2 %. На начало 1991 г. кредиты коммерческих банков обеспечивали не более 9 % всех кредитных вложений в экономику, что в числовом выражении равнялось около 35 млрд рублей. По выражению первого председателя Центробанка Г. Г. Матюхина, в то время «всю экономику держали в руках три монстра – “Промстройбанк”, “Жилсоцбанк” и “Агробанк”», находившиеся в государственной собственности и только приступавшие к процедуре акционирования.

Роман Кирсанов, кандидат исторических наук

-

Книги

- Метро двух столиц: Москва и Будапешт: фотоальбом

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

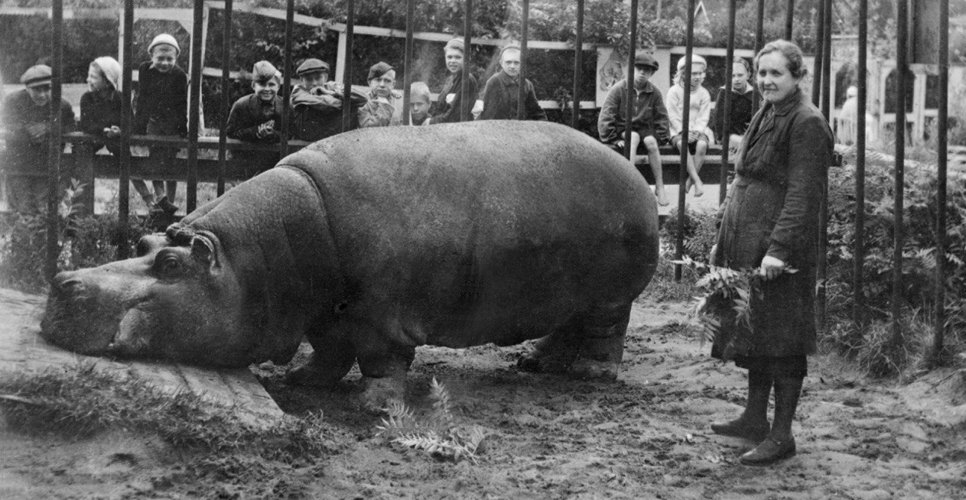

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»