Цех историков

Прорубив «окно в Европу», российский государь незабывал и о развитии контактов с восточными соседями. При нём был подписан первый мирный договор с Китаем, по которому предполагалось «людям из обоих сторон для нынешние начатые дружбы приезжати и отъезжати до обоих государств добровольно и покупать, и продавать, что им надобно…».

Уже в 1692 году в подтверждение договора Пётр отправил в Китай с посольством (а с ним — и первый торговый караван) своего хорошего знакомого — обрусевшего голландца Избранта Идеса, дабы, кроме прочего, «проведать подлинно и достаточно, какие в Китайском государстве товары делают и какие товары прибыльнее в Московское государство у них покупать, а из Московского государства к ним в Китайское государство посылать, и торг с ними впредь будет ли прочен и чаять ли в торгу нарочитые прибыли».

Вернувшийся в 1695 году Идес подтвердил Петру выгоды торговли с Китаем. После чего царь приказал сделать «китайский торг» монополией государства: все желающие попасть в Китай купцы должны были присоединяться к официальному каравану. Самочинная торговля запрещалась — «купчин и русских торговых людей в караваны посылать прилично и чтоб китайской торг не портили».

В Россию стали прибывать чай, шёлковые ткани, ценные лекарственные растения. Последние охотно приобретались русскими провизорами.

Известно, что Пётр I провёл в России настоящую аптечную реформу. В 1701 году в Москве начали работать 8 «вольных аптек». А в 1704 году первая казённая аптека открылась и в Петропавловской крепости Петербурга. Аптекарям требовалось сырьё для различных снадобий, а также особая посуда — не только стеклянная, но и фарфоровая. Ни в Европе, ни в России в то время фарфор ещё не создавался. Поэтому именно в Китае по заказу самого царя для первых российских аптек были изготовлены фарфоровые изделия: банки, сосуды с носиками и крышками. Несколько таких предметов находятся в Государственном историческом музее (и в ряде других собраний), одна аптекарская банка — в собрании Государственного музея Востока. Именно она и представлена вниманию читателей

|

Уникальная аптекарская банка. Китай, 1700-е годы. Фарфор, надглазурная роспись эмалями и железными красками. Государственный музей Востока

Банка имеет цилиндрическую форму, на тулове — роспись в технике надглазурного нанесения эмалей и железных красок. В центре изображён герб Российской империи — двуглавый орёл в окружении ветвей с плодами. Контуры предметов выполнены железной чёрной краской. Эскиз герба для воспроизведения на фарфоре был специально направлен в Китай с представителями русского посольства.

|

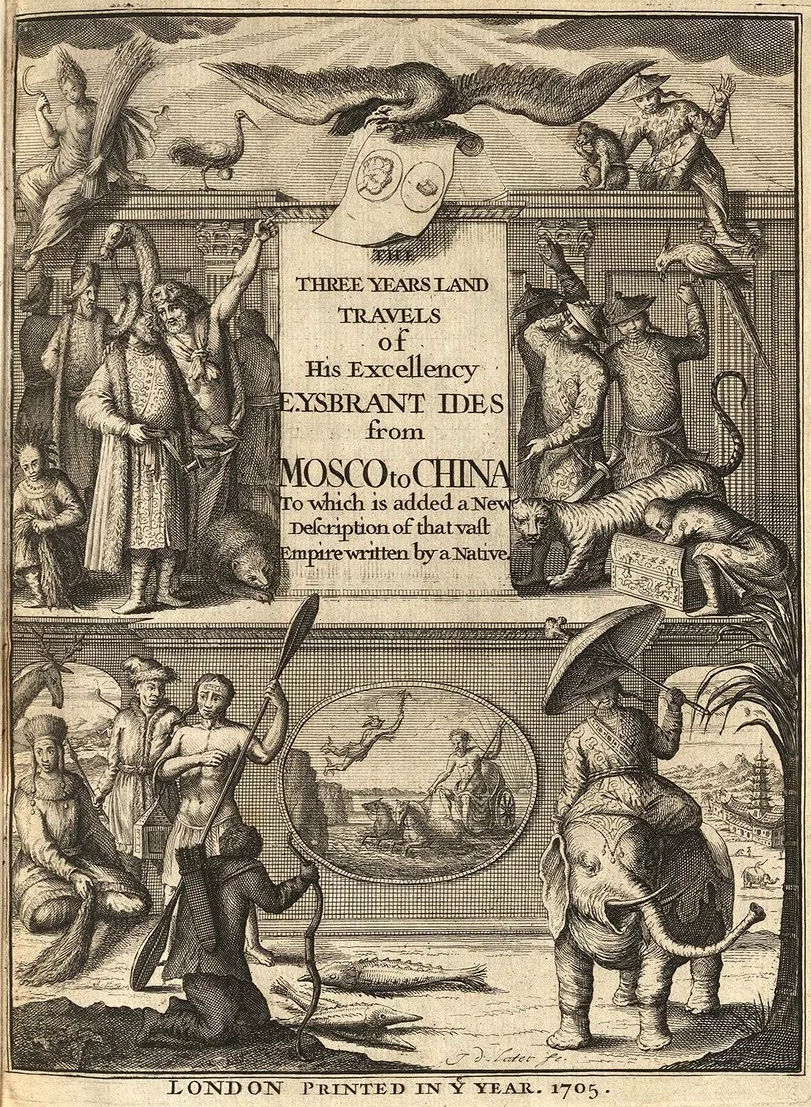

Избрант Идес. Записки о русском посольстве в Китай (1692–1695)

Эбергарда Избранта Идеса (1657– 1708) в России называли Елизарием Елизарьевичем Избрантом. Голландец по национальности, родом из Шлезвиг-Голштинии, он долго жил в России, вёл успешную торговлю, переселился в Немецкую слободу, вошёл в круг доверенных лиц молодого царя. В 1692 году Пётр (который тогда ещё правил совместно с братом Иваном) поручил Идесу возглавить русское посольство в Пекин к богдыхану. В ходе путешествия торговец-дипломат вёл дневник, а по итогам своей миссии (1692– 1695) написал «Записки о русском посольстве в Китай» , а также составил географическую карту Сибири. Позднее занялся кораблестроением в Воронеже и Архангельске, имел оружейный и пороховой заводы, умер в Вологде.

|

Царь Пётр I. Рисунок Николая Булычёва

Текст: Лариса Кузьменко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом искусства народов

Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока

Источник: Вестник «Воронцово поле» №2, за 2022 г.

-

Книги

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства