Цех историков

1917 год подвел черту не только под императорской, а затем и под либеральной россией, но и под целой эпохой в истории русской культуры. То, что происходило в литературе, в живописи, в архитектуре после 1917-го, можно называть расцветом русского авангарда, можно – временем новых ярких поисков. Но декаданс и богоискательство предыдущих двадцати лет остались в прошлом.

В блистательной плеяде поэтов начала XX века не было более яркой звезды, чем александр блок. не менее известен был и константин бальмонт – самый солнечный и жизнелюбивый из русских декадентов. К ним прислушивались, как к пророкам, искали в звучных строках отголоски тайн мироздания.

В этой паре Константин Дмитриевич – старший. В начале ХХ в. он выступал сразу в двух взаимоисключающих амплуа. С одной стороны – известный декадент, который «мечтою ловил уходящие тени». Он – выше земной суеты, в стороне от политической борьбы. В его стихах ценители отмечали плавность и изысканную туманность образов. Но тот же самый Бальмонт выступал и с политическими памфлетными стихами, в которых проявил себя как последователь Некрасова, поэт-народник, революционер похлеще Г. М. Кржижановского. Он начал с аллегорического шаржа на императора Николая II «Маленький султан». А после Кровавого воскресенья бросил императору прямые обвинения:

В этой паре Константин Дмитриевич – старший. В начале ХХ в. он выступал сразу в двух взаимоисключающих амплуа. С одной стороны – известный декадент, который «мечтою ловил уходящие тени». Он – выше земной суеты, в стороне от политической борьбы. В его стихах ценители отмечали плавность и изысканную туманность образов. Но тот же самый Бальмонт выступал и с политическими памфлетными стихами, в которых проявил себя как последователь Некрасова, поэт-народник, революционер похлеще Г. М. Кржижановского. Он начал с аллегорического шаржа на императора Николая II «Маленький султан». А после Кровавого воскресенья бросил императору прямые обвинения:

Наш царь – убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, – час расплаты ждет.

Кто начал царствовать – Ходынкой,

Тот кончит – встав на эшафот.

Вот такое пророчество.

Николая II он воспринимал как личного врага:

А, низкий деспот! Ты навек

В крови, в крови теперь.

Ты был ничтожный человек,

Теперь ты грязный зверь.

Революция для Бальмонта значила больше, чем мимолетное увлечение. В литературу он пришел через народничество. Семиклассником ему пришлось оставить Шуйскую гимназию из-за участия в нелегальном кружке. Юный поэт, дворянский сын, печатал и распространял прокламации «Народной воли», звал Русь к топору… Через несколько лет по той же причине его исключили из Московского университета. Арест, Бутырка, подпольные заседания – так продолжалась мятежная юность. «Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми», – напишет Марина Цветаева. На взлете своей литературной славы Бальмонт воспевал рабочее движение:

Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих,

Тот играет в бесчестно-двойную игру.

Он чужое берет, – на чужое довольно охочих, –

Он свободу берет, обагренную кровью рабочих, –

Что ж, бери, всем она, но скажи: «Я чужое беру».

Неудивительно, что за такими стихами последовала эмиграция из царской России. И триумфальное возвращение, когда режим стал либеральнее. Его считали наивным, нередко высмеивали в пародиях. Не искали глубокого смысла за звучными и напевными строками. «Большой, конечно, поэт, но раб слов, опьяняющих его», – писал Горький. А сам Бальмонт провозглашал горделиво: «Я – изысканность русской медлительной речи...»

Александр Блок, напротив, в молодые годы не был замечен в борьбе против самодержавия. В отличие от Бальмонта, он не участвовал в студенческих движениях, не слишком увлекался Марксом. Стихи социальной направленности иногда появлялись среди его лирических массивов (одно из ранних таких стихотворений – «Фабрика»). Но на плакат его строфы не годились, построенные на мотиве неоднозначности, на полутонах. Они загадочны, а не декларативны:

– Все ли спокойно в народе?

– Нет. Император убит.

Кто-то о новой свободе

На площадях говорит.

Трактовать эти строки можно по-разному, хотя проклятий в адрес царя здесь точно нет. Но во дни революции 1905-го он, как и Бальмонт, ходил по Невскому с красным флагом. К тому времени поэт давно искал художественную правду за пределами канонов символизма. Можно назвать и «На поле Куликовом», и грандиозную поэму «Возмездие» – попытками осмыслить ход истории, ее тайные пружины.

В годы Первой мировой, которую тогда называли Великой войной, Блок надел военную форму. К зиме 1917-го война изранила его душу. И Февральскую революцию он встретил с воодушевлением – как праздник свободы и мира. Мира!

Проблема «войны до победного конца» разделила поэтов, которые могли бы стать единомышленниками. Бальмонт считал, что нужно сражаться, он, в отличие от многих, не отказался от патриотических порывов первого года войны.

На фоне революции

Сразу после Февраля Бальмонт опубликовал несколько приветствий победившему народу. А его «Свободную Россию» даже исполняли как революционный гимн. Но в будущее он смотрел с тревогой, а к лету и вовсе разочаровался в поэзии мятежа. «В сердце моем глубокое спокойствие от доверия Богу и Судьбе. Три-четыре дня тому назад – или когда? – узнав, что русские начали бегство, я пережил такую боль, что уже ничто меня, кажется, не взволнует. Вся наша Армия дрогнула. Что будет, не знаю. Кровавый пожар начался и придет», – так пророчествовал Бальмонт в те дни. Революционная эйфория еще владела умами богемы, когда поэт уже писал не только с тревогой, а и с отчаянием:

Этим летом – униженье нашей воли,

Этим летом – расточенье наших сил,

Этим летом – я один в пустынной доле,

Этим летом – я Россию разлюбил.

Это написано еще до Октября! Летом! И написал эти строки не монархист, а революционер. Или уже не революционер, а консерватор?

А Блок, аполитичный Блок, тем временем на выборах в Городскую думу голосует за социалистический блок – и дело тут не в каламбуре. Он отдал предпочтение эсерам и меньшевикам. Причем меньшевиков он путал с большевиками, а последних уважал за антивоенные декларации. В любом случае свержение самодержавия внушало ему надежды. Он даже заглянул на I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

А Блок, аполитичный Блок, тем временем на выборах в Городскую думу голосует за социалистический блок – и дело тут не в каламбуре. Он отдал предпочтение эсерам и меньшевикам. Причем меньшевиков он путал с большевиками, а последних уважал за антивоенные декларации. В любом случае свержение самодержавия внушало ему надежды. Он даже заглянул на I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Октябрь, несмотря на промозглую погоду, вернул Блоку вдохновение. И тут лучший свидетель – Владимир Маяковский: «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: “Нравится?” – “Хорошо”, – сказал Блок, а потом прибавил: – У меня в деревне библиотеку сожгли».

О библиотеке он не сожалел. Всматривался в стихию. В феврале 1918-го в лево-эсеровской газете «Знамя труда» появилась статья Блока «Интеллигенция и Революция», написанная изобретательно и остро. Там есть и отклик на проблему уничтоженной библиотеки. «Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью.

Все так. Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь».

В этой статье увидели недобрый упрек интеллигенции, пострадавшей от смуты. Но для Блока важнее было ощущение надежды: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой. В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда». После этой статьи многие литераторы объявили ему бойкот – от крайне правого Мережковского до Анны Ахматовой. И даже красный Илья Эренбург выступил с публичной отповедью.

Блок прославлял революцию как никто – причем, не по партийной разнарядке. И не получил за эту статью ни власти, ни золота, ни привилегий. Он воспринимал реальность в необычном, усложненном ракурсе. Внешняя канва событий казалась ему второстепенной, поэт старался разобраться в подтексте. Даже голод не превратил его в прагматика. Революцию он воспринимал как некое преображение мира, очистительный апокалипсис, который вызывает и страх, и восхищение. И не побоялся отождествить себя с новой властью, хотя прекрасно понимал, что она далека от совершенства: «Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. <…> Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию».

А что же Бальмонт? Несколько лет спустя, уже в эмиграции, он вспоминал о своем поведении в те дни: «В Политехническом музее, в Москве, при многочисленной публике, когда Троцкий только еще грозился убийствами, я сказал, что в достойном обществе такого негодяя истребили бы немедленно за одну только угрозу основать правление на убийстве. Аудитория покрыла мою речь рукоплесканиями, – и только». Пожалуй, поэт преувеличивает. Вряд ли он напрямую публично выступал против Троцкого после Октября. Но очевидно, что ему хотелось бросить обвинения в лицо грозному Народному комиссару по военным и морским делам.

Христос в Петрограде

Поэма «Двенадцать» перевела революционную сумятицу в измерение классической литературы. Она производила сильнейшее впечатление в том числе и потому, что Александр Блок отнесся к Октябрю серьезно. Разглядел в лихой метели вселенский, библейский смысл. Писал он «Двенадцать» в январе 1918-го – когда многие еще и охнуть не успели после Октября. Блок благословил революцию, от этого трудно было отмахнуться. Кто-то воспринял эту весть восторженно, другие – с возмущением. Революция отрыла стихию «массового человека», к которой Блок прислушивался давно. Потому он и избрал для поэмы сюжет из криминальной хроники, а для «напева» взял уличные куплеты, частушки, мелодии блатного угара, перемешанные с «нежной поступью надвьюжной»… Получилась музыка революции. Поэма, в которой революционная реальность не приукрашена. Там и убийства, и грязь… Но главное – буйный народный дух выпущен на волю.

Но чем дальше, тем больше он впадал в сомнения и метания. А. В. Луначарский вспоминал, как Блок говорил ему: «Хочется постараться работать с вами. По правде сказать, если бы вы были только марксистами, то это было бы мне чрезвычайно трудно, от марксизма на меня веет холодом; но в вас, большевиках, я все-таки чувствую нашу Русь, Бакунина, что ли. Я в Ленине многое люблю, но только не марксизм». Публикация «Двенадцати» перевернула судьбу Блока, разрушив многолетние дружеские и общественные связи. З. Н. Гиппиус записала в своем дневнике: «Для памяти хочу записать "за упокой" интеллигентов-перебежчиков, то есть тех бывших людей, которых мы более или менее знали и которые уже оказываются в связях с сегодняшними преступниками». Имя Блока стояло в этом списке под вторым номером.

Бальмонт столь громких поэм в те годы не писал. Внешне он сохранял лояльность большевикам. Не ринулся к белым во время Гражданской войны. Работал в системе Наркомпроса. «Мне кажется, что Бальмонт, написавший ряд превосходных сочинений, заслужил, по крайней мере того, чтобы иметь кусок хлеба для своего ребенка», – хлопотал за поэта Луначарский. И выхлопотал кое-какие авансы – в том числе за книгу «Песня рабочего молота».

И все-таки при первой возможности тот уехал в Париж… Родственники, оставшиеся в СССР, в письмах просили его не выступать против советской власти, не делать политических заявлений. Но не тут-то было. Он принялся рассказывать об ужасах советской жизни – сначала устно, а затем и в печати: «Коммунизм я ненавижу, коммунистов считаю врагами всего человеческого, всего честного, всего достойного». Эту статью («Кровавые лгуны») многие газеты перепечатали под броским заголовком «Ответ Бальмонта большевикам». В СССР эмигрантскую прессу читали внимательно. С этого времени путь на Родину был отрезан, мосты сожжены. Бальмонта на некоторое время вычеркнули из истории литературы. Удивительно, что в послевоенное время его снова стали издавать в СССР. Любовь к поэзии иногда побеждает политическую целесообразность.

На чужбине

Во французском захолустье императорская Россия вспоминалась в идиллических тонах. Бальмонт оплакивал разрушение «старого мира». Постепенно ему простили сотрудничество с Наркомпросом. А Блока в эмигрантских кругах считали демоном революции. Но Бальмонт не предал собрата. В одном из писем он рассказал любопытную историю: «Было человек двадцать гостей. <…> Зина Мережковская читала злобные страницы. Я заступился за память Блока, заступился даже за поэму “Двенадцать”, которую нельзя же рассматривать в ее предосудительном применении, но должно в ней видеть блестящее отображение страшного исторического мига, которым тогда был полон весь воздух. Блок слышал дьявольскую музыку и дал ей словесную одежду. В этом есть жертвенность, и Блок запечатлел это своей смертью, которой предшествовала его смертельная ненависть к большевикам… <…> Слушатели все были на моей стороне».

Разве для художника главное – политические заявления? Отдавать Блока на обывательский суд постаревший поэт не желал. Но о советской реальности писал все более яростно и категорично. Отныне Бальмонт воспринимал революцию как нечто противоестественное, как насилие по отношению к природе человека, к культуре, к языку. «Я знаю, что каждое слово большевика, каждое утверждение коммуниста нужно понимать наоборот. Если коммунист издает газету “Правда”, читай: “Ложь”. После трех лет в советской России, где я пробыл со дня большевистского захвата власти до конца июня 1920-го года, и где мы не читали никаких иных газет, кроме большевистских, ибо никаких иных не позволяли печатать, я знаю цену большевистским словам, говоримым и печатаемым под охраной чрезвычайки. В них ложь похожа на истину, а истина похожа на ложь», – таких филиппик он издал немало. Постепенно к горячей публицистике Бальмонта привыкли, даже ГПУ уже не брало в расчет его статьи.

Блок в последние годы жизни, преодолевая болезнь, написал несколько безусловных шедевров. Бальмонт свои лучшие стихи сложил задолго до революции.

Сквозь кровь и пыль…

В истории литературы они стоят рядом, в одной главе. Символисты. Оба попали в революционную бурю. Один долго ждал и призывал разрушение старого мира, другой относился ко всему без прямолинейной логики, но в революционерах не числился. В 1917-м, когда «кто был ничем, становился всем», они поменялись ролями. Для Блока оказался важнее скрытый смысл революции, Бальмонт видел в ней только насилие и деградацию. Рассудила ли их история? Думаю, ответить можно словами Пушкина: «Ты сам – свой высший суд». Без их судеб и стихов история ХХ в. осталась бы бесцветной. Главное, что у нас есть эпиграф ко всем трагедиям и победам бурного времени:

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль...

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

А. А. Блок

Это важнее политических споров.

Сергей Семенов,

писатель, кандидат филологических наук

-

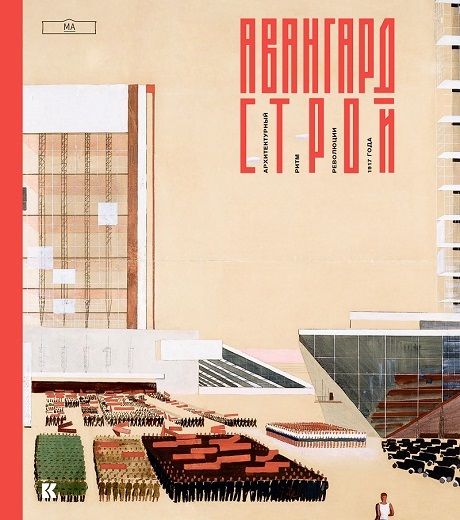

Книги

- Метро двух столиц: Москва и Будапешт: фотоальбом

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

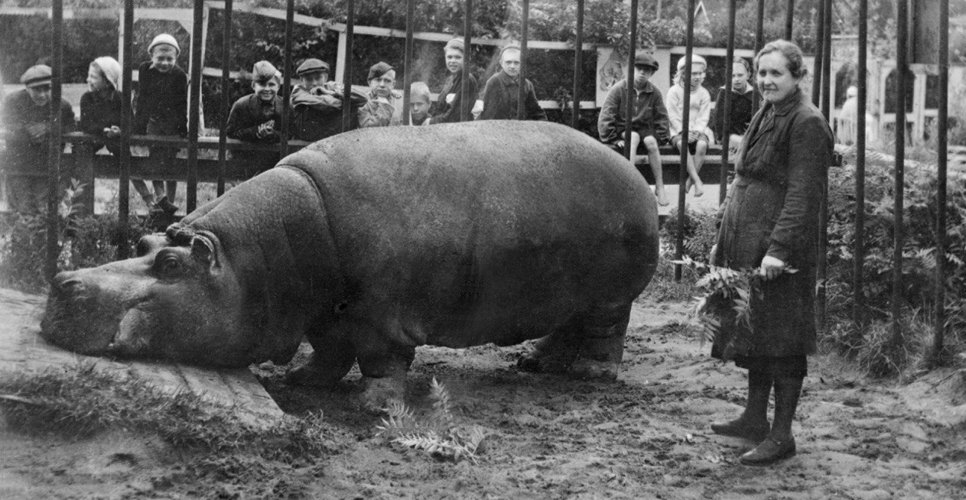

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»