Новости и события Российского исторического общества

История отношений России и Монголии непроста, как символ северного буддизма – тибетского узла бесконечности. Она изобилует неоднозначно трактуемыми событиями и личностями – от Чингисхана до барона Унгерна фон Штернберга... Но есть в прошлом и настоящем двух народов безусловная составляющая, которая формирует нашу «евразийскую взаимность». Это – историческое чувство пространства. В своей способности обустраиваться на новых землях схожи и землепашцы-славяне, и прирождённые кочевники Центральной Азии. Общей оказывается наша цивилизационная миссия соединения культурных миров. И проявляла она себя в разные эпохи, на разных уровнях технологического развития, воплощаясь в масштабных проектах.

Российско-монгольская историко-документальная выставка «Дорога дружбы. 1949–2019», открывшаяся в Иркутском областном краеведческом музее 17 июля 2019 года, рассказывает о таком значительном коммуникационном проекте, как Улан-Баторская железная дорога (УБЖД), которая соединила Россию, Монголию, Китай и на 1025 километров сократила железнодорожный путь из Европы в Центральную Азию. В строительство дороги щедро вкладывала свои ресурсы разорённая войной, не до конца восстановившаяся наша страна. Но для друзей не жалели ни сил, ни средств, и слова «Дружба – Найрамдал!» звучали паролем для строителей и железнодорожников. Трасса, проложенная от священной горы Богдо-Ула через Хентейское нагорье и пустыню Гоби, продолжила миссию исторических трансконтинентальных маршрутов – таких, как Великий Шёлковый путь.

Выставка «Дорога дружбы. 1949–2019» подготовлена по решению Российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов к юбилею Соглашения между правительствами СССР и МНР о создании Советско-монгольского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» (6 июня 1949 года). В дни открытия экспозиции в Иркутске состоялось XXIV заседание совместной комиссии.

Выставка организована Федеральным архивным агентством, Российским государственным архивом экономики, Архивным агентством Иркутской области, Национальным архивным управлением Монголии при партнёрской поддержке ОАО «Российские железные дороги», под эгидой Российского исторического общества и при поддержке фонда «История Отечества».

На торжественной презентации выставки выступили заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов, начальник Национального архивного управления Монголии С. Энхбаатар, Генеральный консул Монголии в Иркутске Л. Амарсанаа, заместитель председателя правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова и представители ОАО «РЖД» и АО «УБЖД».

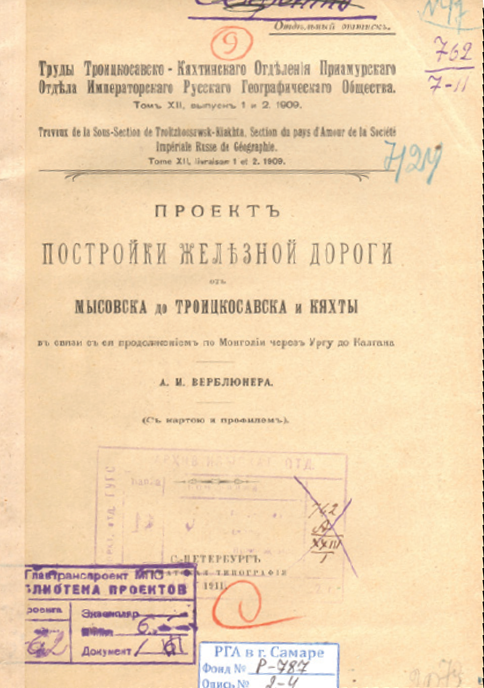

Экспозиция включает более 150 документов и исторических предметов из 15 российских и монгольских архивов и музеев, в том числе Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики Российской Федерации МИДа России, Архива Министерства внешних сношений Монголии, пресс-службы ОАО «РЖД», архива и музея АО «УБЖД». Хронологически выставка охватывает период от конца XIX века до наших дней. Первый раздел экспозиции рассказывает о планах установления железнодорожного сообщения между Российской империей и Монголией в начале XX века. Одним из энтузиастов этой идеи был П.А. Бадмаев – врач тибетской медицины, мыслитель, предприниматель, крестник императора Александра III. Особое внимание привлекают документы, свидетельствующие о заинтересованности купеческо-предпринимательского мира в установлении нового вида коммуникаций.

Прибытие первого поезда Наушки-Улан-Батор. 1949 год.

Второй раздел посвящён осуществлённому с помощью СССР строительству первых железнодорожных линий Монголии в конце 1930-х – 1940-е годы (Улан-Батор – Налайха и Наушки – Улан-Батор). Документы освещают экономическое и военно-стратегическое значение первенцев железнодорожной сети Монголии, их роль в обеспечении безопасности и суверенитета республики.

Бригада машиниста Базарсуруна на Улан-Баторской железной дороге имени И. В. Сталина у паровоза. МНР, 5 января 1954 года. РГАКФД

Третий раздел повествует о завершении работ по возведению Трансмонгольской магистрали (участок Улан-Батор – Дзамын-Удэ), о совместном советско-монгольском строительстве и эксплуатации железнодорожной сети с конца 1940-х годов до нашего времени. Материалы свидетельствуют о том, что именно совместный труд железнодорожников двух стран позволил развить новую отрасль экономики МНР. Одновременно с реализацией проекта шло укрепление связей с местным населением: на объектах проводились встречи советских и монгольских коллег, перед советскими строителями выступали монгольские артисты, по советским праздникам создателей УБЖД приезжали поздравить кочевники на верблюдах…

Монголия – сердце евразийского континента – обладает огромным транзитным ресурсом, неоднократно становившимся объектом борьбы. Символично, что выставка «Дорога дружбы» открылась в год 80-летия отражения японской агрессии на реке Халхин-Гол, целью которой был захват территории для строительства железной дороги к границам советского Забайкалья.

Сегодня всё очевидней становится объединяющий потенциал УБЖД: перспективы сотрудничества определяются не только прагматикой хозяйственно-промышленных проектов, но и духом дружбы и взаимопонимания. Как было отмечено в приветствии Председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина организаторам, участникам и гостям выставки: «…память об этом совместном достижении наших стран и впредь будет служить залогом надёжного российско-монгольского партнёрства и дальнейшего укрепления интеграционных связей на евразийском пространстве».

Текст: Сергей Илюшин

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

В Иркутске открылась выставка, приуроченная к 70-летию «Улан-Баторской железной дороги»

В Монголии открылась выставка, приуроченная к 80-летию победы на реке Халхин-Гол

- В Доме РИО прошла презентация сборника документов «Грамоты Дмитрия Донского»

- 18 февраля 2026 года состоялся круглый стол, приуроченный к презентации издания «Грамоты Дмитрия Донского»

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Применение искусственного интеллекта в сферах истории и культуры обсудили в Доме РИО

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

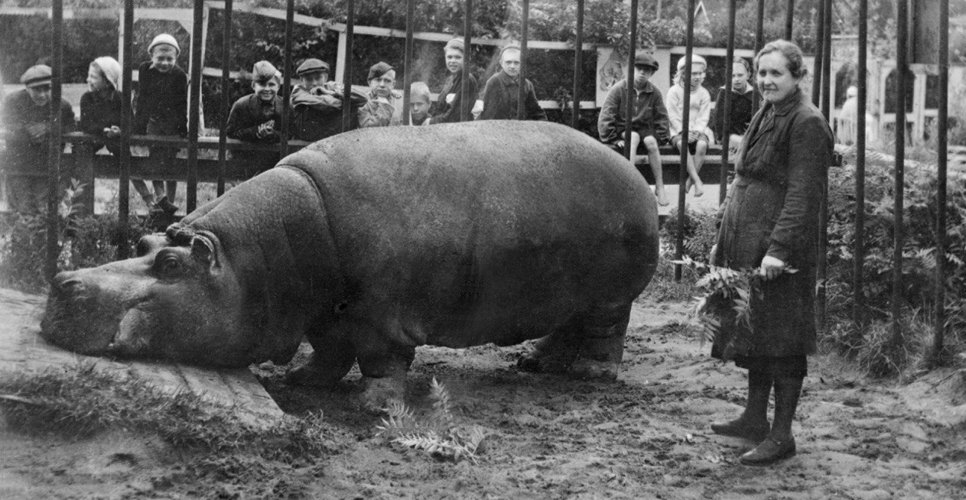

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»