Новости и события Российского исторического общества

В фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) хранится «Дело об издании памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41), которое включает в себя исторические источники о деятельности Императорского Русского исторического общества (ИРИО) в 1910–1916 гг.

Архивное «Дело об издании памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством» состоит из пятидесяти семи листов, объединяет в себе материалы на русском языке. Среди них содержатся письма от частных лиц, справки, выписки из протоколов заседаний Общества, счета из типографий, черновики и копии исходящих писем.

Первая группа исторических источников представляет собой переписку Императорского Русского исторического общества с частными лицами.

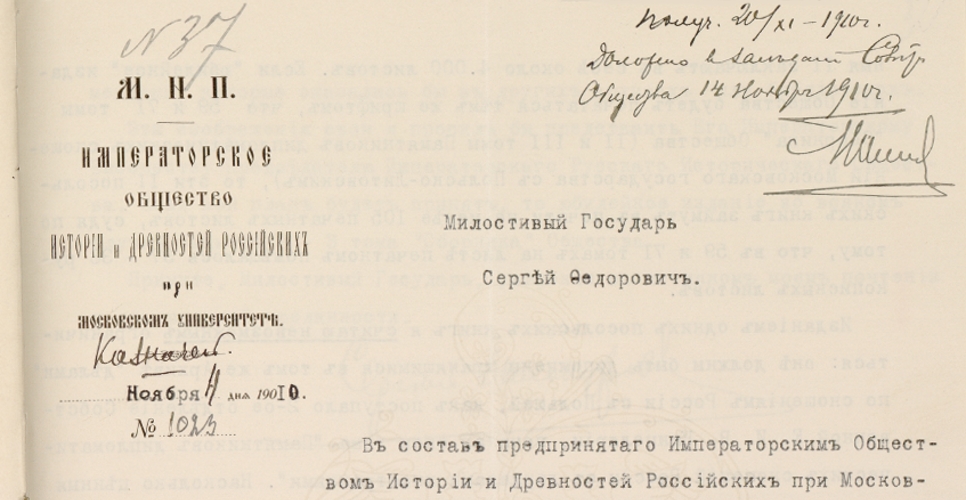

Письмо С. Ф. Платонову от С. А. Белокурова, 4 ноября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 2–3)

В письме С. Ф. Платонову от С. А. Белокурова, датированном 4 ноября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 2–3), содержится подробный план подготовки издания памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. С. А. Белокуров указывал, что эта публикация должна была занять два или три тома «Сборника Императорского Русского исторического общества». В письме учёный описывал состояние источниковой базы, на которую должно было опираться предполагаемое издание.

Копия письма С. Ф. Платонова председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу, 19 марта 1913 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 38)

Копия письма С. Ф. Платонова председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу от 19 марта 1913 г. содержит положительный отзыв о работе редактора 137 и 142 томов «Сборника»:

«Оба эти тома г. Белокуровым приготовлены к изданию и отпечатаны, с большим усердием и успехом, в самое короткое время».

(РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 38)

Черновик письма М. К. Любавскому, 31 марта 1915 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 50)

Черновик письма М. К. Любавскому от 31 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 50) и копия письма секретаря Императорского Русского исторического общества М. К. Любавскому от 29 февраля 1916 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 52–52 об.) позволяют сделать вывод, что продолжение издания памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством было поручено этому учёному.

Копия письма М. К. Любавскому от секретаря Императорского Русского исторического общества, 29 февраля 1916 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 52–52 об.)

Вторая группа документов включает в себя счета из типографии, полученные Императорским Русским историческим обществом в 1910–1913 гг.

Счет из «Типографии Г. Лисснера и Д. Собко» от 15 декабря 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 6)

Счет из «Типографии Г. Лисснера и Д. Собко» от 8 марта 1913 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 42)

Исторические источники из состава данной группы показывают, что постоянным партнёром ИРИО по вопросам издания памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством в 1910–1913 гг. была «Типография Г. Лисснера и Д. Собко».

Третья группа архивных материалов содержит выписку из протокола заседания Совета Императорского Русского исторического общества.

Выписка из протокола заседания Совета Императорского Русского исторического общества от 14 ноября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 4)

Выписка из протокола заседания Совета Императорского Русского исторического общества от 14 ноября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 41. Л. 4) даёт возможность сделать вывод, что Общество приняло первоначальный план С. А. Белокурова по изданию памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством с небольшими изменениями.

Таким образом, архивные документы из состава «Дела об издании памятников дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством» раскрывают перед читателями подробности сложной и кропотливой работы по подготовке публикации этих исторических источников.

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»