Новости и события Российского исторического общества

«Дело о документах по делу патриарха Никона» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26) сохранилось в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в составе фонда Императорского Русского исторического общества.

Оно включает в себя шесть листов, охватывающих период 1903–1915 гг. Исторические источники из «Дела о документах по делу патриарха Никона» представляют собой два письма и записку на русском языке.

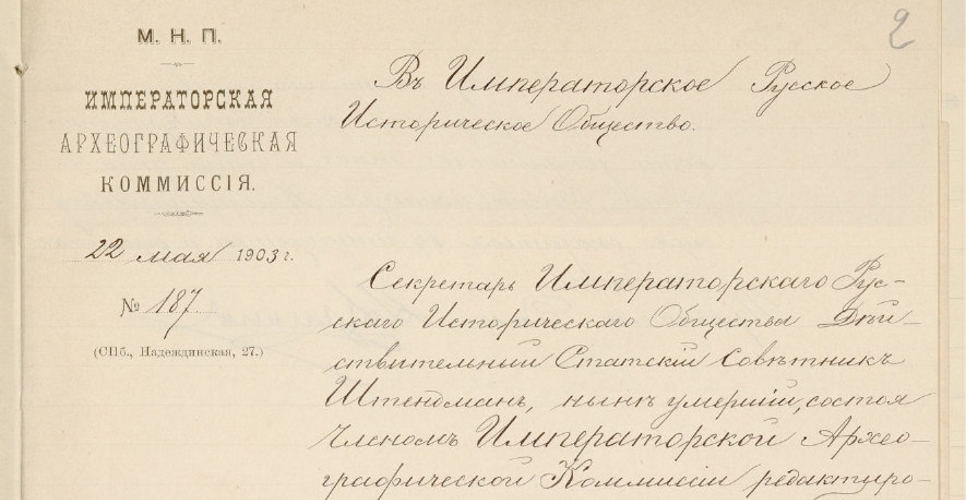

Первый из них – письмо из Императорской археографической комиссии в Императорское Русское историческое общество от 22 мая 1903 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 2–2 об.). В этом официальном документе руководство Комиссии обращалось к Историческому обществу с просьбой возвратить отдельные бумаги, копии документов и книги о деле патриарха Никона, выданные для изучения покойному Г. Ф. Штендману.

Письмо из Императорской археографической комиссии в Императорское Русское историческое общество от 22 мая 1903 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 2–2 об.)

Напомним читателям, что действительный статский советник Георгий Фёдорович Штендман на протяжении многих лет являлся секретарём ИРИО и членом Археологической и Археографической комиссий. За свою жизнь он подготовил к изданию и опубликовал многие исторические источники. В частности, большое внимание он уделял изучению архивных материалов по судебному процессу над патриархом Никоном. Результатом работы Г. Ф. Штендмана стала следующая книга:

Дело о патриархе Никоне: издание Археографической комиссии по документам Московской синодальной (бывшей Патриаршей) библиотеки. – СПб.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1897. – XXXII, 453, 21, [1] с.

С её содержанием читатели могут ознакомиться на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/item/407394

Письмо делопроизводителя Государственного и Санкт-Петербургского главного архива Министерства иностранных дел Я. Л. Барскова от 31 октября 1915 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 4-5)

В письме делопроизводителя Государственного и Санкт-Петербургского главного архива Министерства иностранных дел Я. Л. Барскова от 31 октября 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 4–5) содержалась просьба передать в архив черновики и наброски работ по изучению материалов по делу патриарха Никона, принадлежащие перу историка Н. А. Гиббенета. Автор письма просил также возвратить в архив список с письма патриарха Никона, который исследователь, по всей видимости, забыл вернуть на место.

На письме сохранилась собственноручная резолюция председателя Императорского Русского исторического общества великого князя Николая Михайловича, выражающая его согласие на передачу в архив запрашиваемых документов (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 4).

Записка делопроизводителя Государственного и Санкт-Петербургского главного архива Министерства иностранных дел Я. Л. Барскова от 3 ноября 1915 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 3)

Записка, написанная Я. Л. Барсковым 3 ноября 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 3), показывает, что все исторические источники, о которых шла речь в его письме от 31 октября 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 26. Л. 4–5), были получены им из Императорского Русского исторического общества для передачи в Государственный и Санкт-Петербургский главный архив Министерства иностранных дел.

Таким образом, рассмотренные выше материалы из «Дела о документах по делу патриарха Никона» подтверждают, что отношения Императорского Русского исторического общества и научных учреждений строились на принципах взаимной поддержки и уважения. Общество прислушивалось к авторитетному мнению архивных сотрудников и членов учёных комиссий в решении вопросов, касающихся сохранения исторических документов.

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»