Отделение Российского исторического общества в Саратовской области

В Саратове в музее-усадьбе великого русского литератора, публициста и философа Н.Г. Чернышевского открылась выставка-диалог «Хранители».

Диалог потому, что она посвящена двум выдающимся людям, оставившим большой след в истории и бережно хранившим память о Николае Гавриловиче. Первый — литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук, двоюродный брат Чернышевского Александр Николаевич Пыпин, 190 лет со дня рождения которого исполняется в этом году. Второй — младший сын Чернышевского Михаил Николаевич, основатель литературного музея Н.Г. Чернышевского в Саратове, со дня рождения которого исполняется 165 лет.

А.Н. Пыпина связывали тёплые отношения не только с Чернышевским, но и с его сыновьями. Он сыграл немалую роль в том, что М.Н. Чернышевский посвятил свою жизнь увековечению памяти отца. Он собирал и хранил реликвии, связанные с его именем, в продолжение всей жизни. Благодаря его заботам и стараниям сохранены материалы, составившие «золотой фонд» музея-усадьбы. Они «дают полную возможность восстановить в памяти каждого культурного человека замечательную личность Чернышевского не только как писателя и общественного деятеля, но и просто как человека исключительного характера».

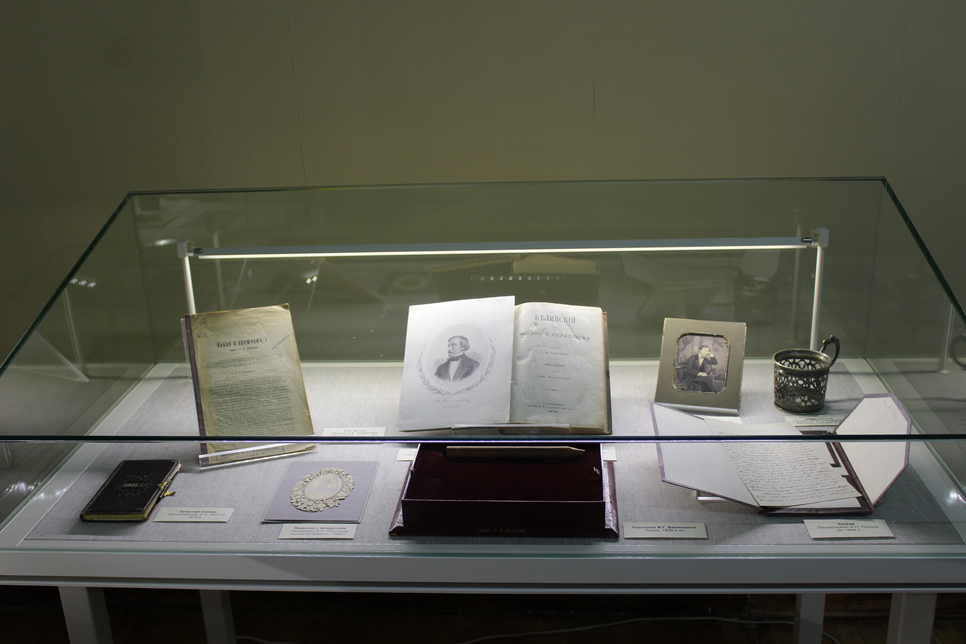

Выставка «Хранители» основана на раритетах не только музея-усадьбы, но и Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Это мемориальные вещи и книги с автографами, фотографии, рукописи и документы. Среди впервые представленных экспонатов — карандаш В.Г. Белинского, знаменитого литературного критика и соратника Н.Г. Чернышевского, и портрет А.Н. Пыпина (воспроизведение литографии с оригинала Н. Ге) от хранителей из Пензы.

Одним из первых посетителей выставки стал председатель Совета отделения Российского исторического общества в Саратовской области, профессор, доктор исторических наук Ю.В. Варфоломеев. Он выразил благодарность сотрудникам музея, «хранителям», тем, кто с трепетом бережёт память о великом земляке и прикладывает все усилия, чтобы истории, рассказанные в музее, звучали актуально и интересно.

Приятным подарком для участников церемонии открытия выставки стала музыка в исполнении пианистки Ларисы Каминской. Классические произведения наполнили выставочный зал прекрасной атмосферой.

Фотографии предоставлены отделением РИО в Саратовской области

-

Саратовская область

- В Саратове увидела свет новая книга о прифронтовых буднях города и области

- В Саратовском художественном музее открылась выставка, посвящённая религиозному искусству

- В Балакове гимназисты встретились с автором документальной эпопеи «Дорогами войны»

- В Балакове открылись выставки, посвящённые 90-летию со дня рождения художника-фантаста

- Ответственный секретарь Саратовского отделения РИО рассказал о купце Паисии Мальцеве

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства