Новости и события Российского исторического общества

В минувшую субботу своё 50-летие отметил Олег Поликарпович Ткач, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Калининградской области, вице-президент Российского книжного союза, член Правления Российского исторического общества.

Олег Ткач свою жизнь посвятил книге и издательскому делу. Будучи основателем одного из крупнейших издательств, он занимался развитием российского книжного рынка в самые трудные для экономики современной России годы. Войдя в состав Совета Федерации, Олег Ткач не забыл о своём призвании. Сегодня он успешно трудится в должности вице-президента Российского книжного союза.

Все свои знания, навыки и большой практический опыт Олег Ткач эффективно использует в работе, связанной с повышением интереса к чтению в нашем обществе, что становится поистине общенациональной задачей. По ряду вопросов Российский книжный союз взаимодействует с Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации, министерствами и ведомствами, выступая с инициативами в сфере законодательства, развития международных связей, поддержки литературного творчества. Это даёт свои результаты – книга становится всё более востребованной в обществе, растёт престиж и авторитет читающего человека.

Вклад Олега Ткача в развитие книжного дела огромен.

Российское историческое общество от всей души поздравляет Олега Поликарповича Ткача с юбилеем. Мы желаем ему и дальше плодотворно трудиться на законотворческой ниве в Совете Федерации, а также находить те немалые силы, которые он направляет на развитие книгоиздания и книжного рынка в России.

С юбилеем, дорогой Олег Поликарпович!

- Применение искусственного интеллекта в сферах истории и культуры обсудили в Доме РИО

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

- 17 февраля 2026 года состоялся круглый стол, посвящённый вопросам суверенитета в сфере искусственного интеллекта в истории и культуре

- 15 февраля 1936 года был создан Институт истории АН СССР

- 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

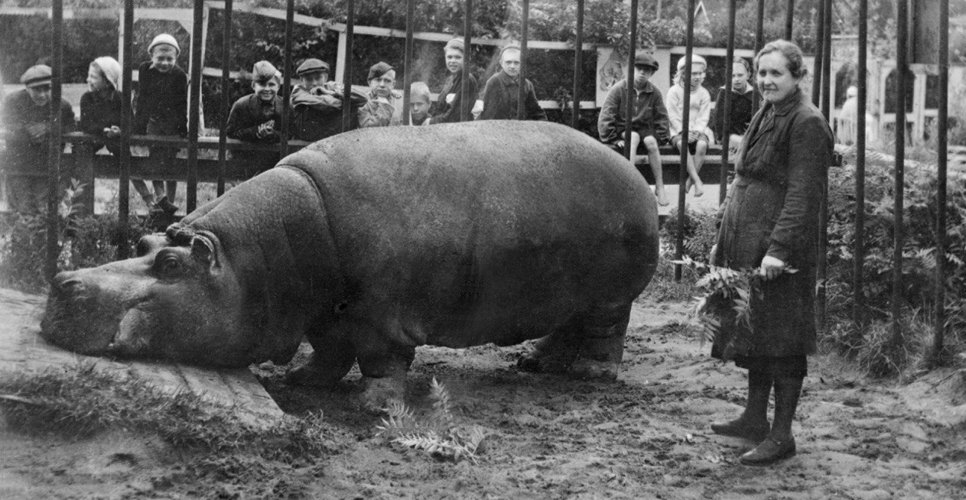

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»