В мире археологии

Государственный Эрмитаж при поддержке фонда “История Отечества” во время работы Северо-Западной экспедиции провел подводные и наземные исследования озерных неолитических поселений, памятника каменного века Дубокрай I (4-3 тыс. до н.э.) на озере Сенница (Псковская обл.).

Эти работы были проведены силами Студенческих археологических отрядов, состоящих из студентов Санкт-Петербургских вузов, для которых была сформирована образовательная программа.

Реализация проекта включала три этапа. На первом этапе была проведена серия лекций и занятий в Реставрационно-хранительском комплексе “Старая Деревня” Государственного Эрмитажа, посвященных истории исследования, методике работ, камеральной обработке, полевой камеральной консервации археологических материалов. Лекции и практические занятия проводили реставраторы Государственного Эрмитажа и научные сотрудники ОАВЕиС ГЭ. Будущие кандидаты на участие в полевых работах занимались камеральной обработкой археологических находок – чисткой, маркировкой, шифровкой, ремонтажем.

Археологические раскопки на п. Дубокрай I, трехмерная фиксация находок.

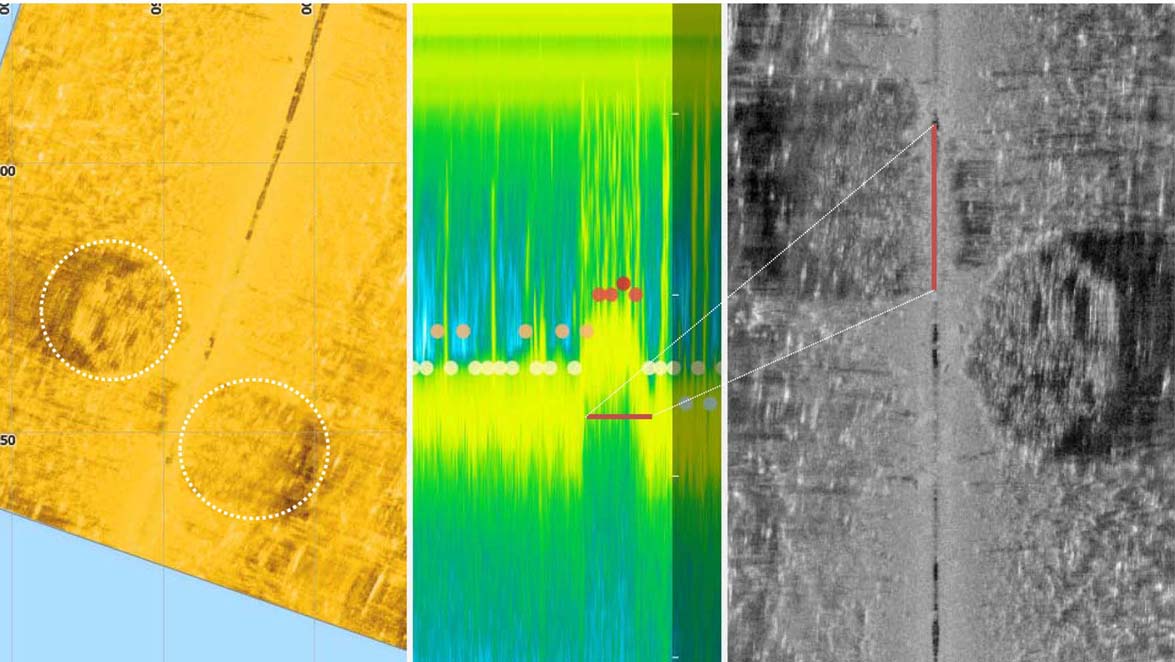

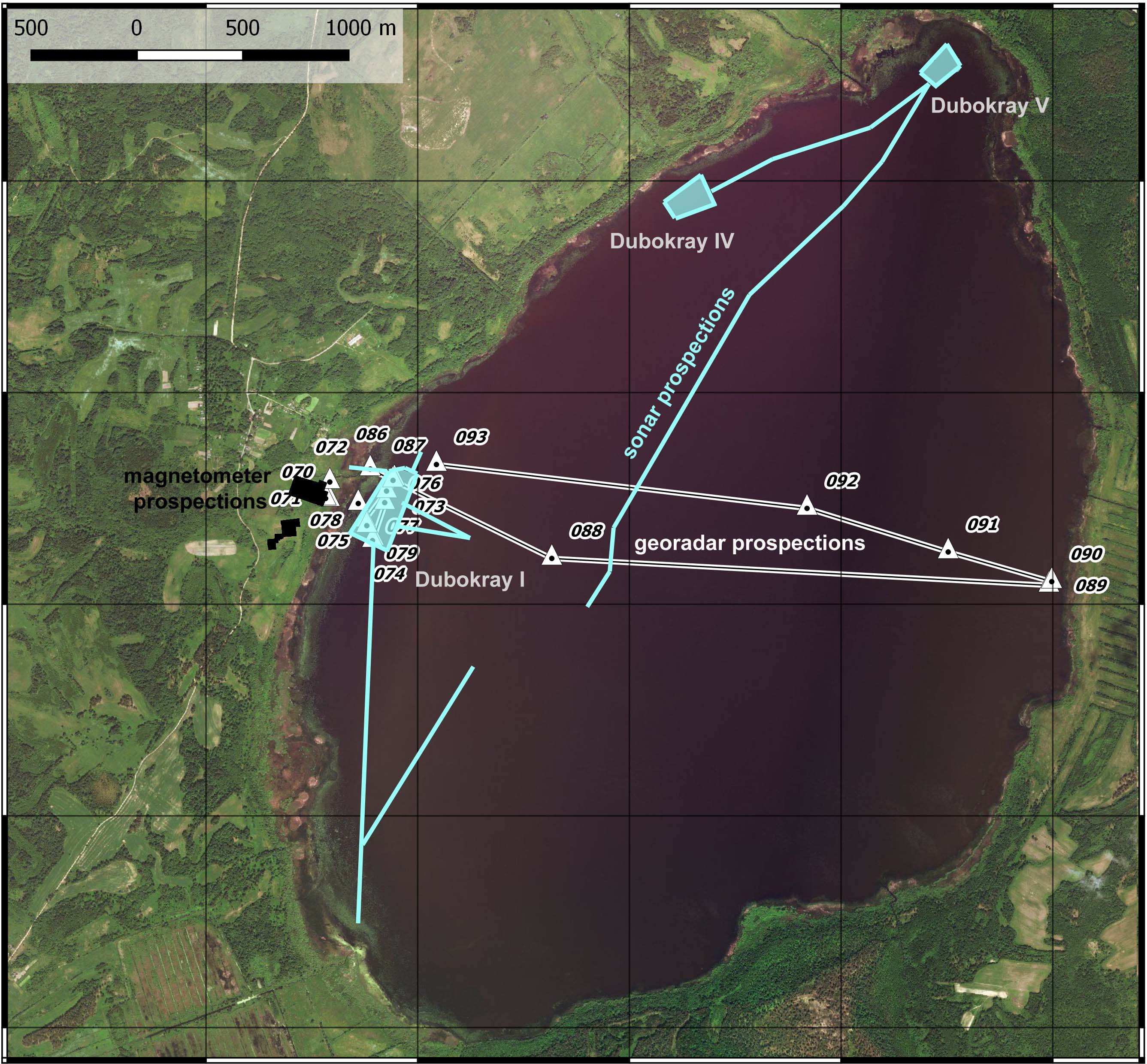

В мае был организован первый выезд для проведения подготовительных работ по исследованию памятника недеструктивными методами. Были проведены детальные топографические и геофизические работы, аэрофотосъемка. Недеструктивные методы исследования ставили своей целью выявление объектов и структур, особенно это важно для подводной части, где работы ведутся в условиях плохой видимости, и в которой необходимо на первоначальном этапе выявить «свайное поле», другие конструкции, а затем перейти к их раскопкам, фиксации. Была выполнена съемка с помощью магнетометра Scintrex SM4-G Special прибрежного торфяника и части коренного берега в урочище под названием «Поповская горка». Подводная часть свайного поселения каменного века была исследована с помощью прибора SeaKing DST (Digital Sonar Technology) PSBP (Parametric Sub-Bottom Profiler), который является параметрическим донным профилографом, cовмещенным с эхолотом, и цифровой обработкой данных, предназначенным для профилирования и структурирования донных осадков и водной толщи с привязкой к данным спутниковой навигации GPS.

Геофизические исследования берега оз. Сенница (п. Дубокрай I).

Для сравнения эффективности работы приборов для решения поставленной задачи площадь памятника была обследована с помощью отечественного георадара «Око-2», который оказался наиболее эффективным и информативным при работе на воде. Участники экспедиции познакомились с широким спектром различных неразрушающих методов работ, которые возможно применять перед началом археологических раскопок – детальная топосъемка с помощью тахеометров и GPS, аэрофотосъемка с помощью квадрокоптера, построение 3D моделей рельефа с помощью ArcGis, анализ прогнозирования расположения памятников, геофизические исследования с построением профилей и планами аномалий, подводное обследование дна различными методами. В результате данных работ была создана подробная топографическая карта памятника, построена трехмерная модель. В ходе геофизических исследований были выявлены различные аномалии как на суше, так и в воде, которые представляли интерес для исследования на последующем этапе. Поскольку площадь средневекового поселения, хуторов и кладбищ были изрыты грабителями, то нами были предприняты некоторые мероприятия по противодействию их незаконной деятельности.

Каменные конструкции, расположенные под водой оз. Сенница.

Для проведения собственно археологических работ было выбран летний период, когда уровень воды в прибрежном торфянике максимально снизился. Участники экспедиции в ходе последнего этапа познакомились с основами проведения археологических раскопок, составлением планов и трехмерной фиксацией находок с последующей реконструкцией их расположения в Autocad. На “Поповской горке” в кротовинах были собраны фрагменты керамики лепной и гончарной средневекового времени, а также бронзовая подвеска 14 в.

План расположения областей проведенных геофизических исследований.

В ходе исследований удалось выявить, что культурный слой свайного поселения не распространен по всей площади памятника равномерно, но лишь отдельными пятнами. Данные скопления материала относятся к одному хронологическому периоду существования памятника – середине 3 тыс. до н.э. Между этими скоплениями зафиксированы каменные конструкции, которые могут быть синхронны поселенческим структурам. На съемках и при подводном обследовании выявлено два типа конструкций: скопления камней диаметром 10-12 м и кольцевая конструкция из больших камней диаметром 12 м с отходящими от нее «усами». Подобные конструкции уникальны для каменного века Северо-запада России и были выявлены впервые. Интересно, что первый тип был выявлен в результате геофизических обследований дна озера на участке поселения. Активные природные процессы приводят к разрушению культурного слоя, уничтожению органических артефактов, что делает особенно актуальным исследование этого памятника и других стоянок, расположенных на озере Сенница.

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства